Частота миом матки у женщин репродуктивного возраста

Здравствуйте! Фибромиома матки (ФМ) является наиболее распространенной доброкачественной опухолью женских половых органов, выявляемой у 20–25% женщин репродуктивного возраста. Истинная же заболеваемость значительно выше, так как только 20–50% пациенток с этой патологией имеют симптомы, обусловленные наличием опухоли. Более половины оперативных вмешательств в гинекологических отделениях выполняются по поводу миомы матки. Согласно современным представлениям, миома матки – это доброкачественная, хорошо отграниченная капсулированная гладкомышечная опухоль, растущая из незрелых миоцитов (клеток мышечной ткани) сосудистой стенки матки. К опухолевой трансформации незрелых миоцитов приводят соматические мутации клеток после перенесенных и сопутствующих гормональных нарушений, нейроэндокринно-обменных и воспалительных заболеваний, а также гипоксические (связанные с недостатком кислорода), дистрофические и травматические повреждения матки как следствие внутриматочных вмешательств. Причины возникновения миомы матки связаны с увеличением экспрессии ростовых факторов (эпидермального фактора роста, рецептора эпидермального фактора роста, инсулиноподобного фактора роста β, трансформирующего фактора роста р, тромбоцит-производного фактора роста), способствующих активации пролиферативных процессов и гипертрофии миоцитов. Основными регулирующими системами пролиферации (разрастания ткани организма путём размножения клеток) и апоптоза являются эндокринная и иммунная системы. Апопто́з — это программируемая клеточная смерть, регулируемый процесс самоликвидации на клеточном уровне, в результате которого клетка фрагментируется на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической мембраной. Фрагменты погибшей клетки обычно очень быстро (в среднем за 90 минут) фагоцитируются макрофагами либо соседними клетками, минуя развитие воспалительной реакции. Рост частоты встречаемости лейомиомы после менархе, увеличение ее размеров во время беременности, а также регрессия после менопаузы свидетельствуют о наличии зависимости роста опухоли от уровня половых гормонов. По расположению узлов в матке выделяют субмукозную, интрамуральную, субсерозную, атипичную (шеечную, перешеечную, интралигаментарную, забрюшинную) миомы. Клинические проявления миомы матки весьма вариабельны и зависят от локализации и величины опухоли, наличия дегенеративных процессов в узлах, продолжительности заболевания. Наиболее часто встречается и рано возникает симптом, связанный с нарушением менструальной функции. Он характеризуется маточными кровотечениями по типу меноррагии (обильных месячных), метроррагии (ациклических маточных кровотечений), приводящими к анемии. Вторым по частоте встречаемости является болевой синдром, который объясняется быстрым ростом или большими размерами миомы матки, перекрутом ножки узла, тромбозом сосудов, питающих капсулу миоматозного узла, рождением подслизистого узла, его некрозом. Важную роль в клинике ФМ играет нарушение репродуктивной функции (бесплодие, невынашивание беременности, осложненное течение родов и послеродового периода). Нарушения функции смежных органов (учащенное мочеиспускание, задержка мочи, пиелонефрит, гидронефроз, гидроуретер, запоры) возникают в результате сдавления органов миоматозными узлами. Миелопатический и радикулалгический синдромы развиваются при увеличении размеров опухоли более чем до 14 недель беременности. Миелопатический синдром объясняют спинальной ишемией. При этом к основным жалобам пациенток относят слабость и тяжесть в ногах, парестезии, которые начинаются через 10-15 мин ходьбы и исчезают после кратковременного отдыха. Радикулалгический синдром развивается вследствие сдавливания маткой нервных сплетений малого таза или отдельных нервов, что вызывает боль в пояснично-крестцовой области и нижних конечностях, нарушение чувствительности в виде парестезий или гиперпатий. Для диагностики ФМ используют физикальные, лабораторные и инструментальные методы исследования. Наиболее информативным из них является УЗИ. С помощью УЗИ миому матки диагностируют в 95-100% случаев. Применение цветного допплеровского картирования для исследования показателей внутриопухолевого кровотока позволяет исключить озлокачествление миометрия. Возможно также применение магнитно-резонансной (МРТ) или компьютерной томографии. Данный метод позволяет более точно визуализировать аденомиоз и выявить саркому матки. Сочетание миомы матки с саркомой – довольно редкая патология, которая встречается в 0,73-1% случаев. При подозрении на субмукозное (подслизистое) расположение миоматозного узла большую диагностическую роль играет гистероскопия. При подозрении на гиперпластический процесс необходимо проведение биопсии эндометрия. Следует отметить, что при высокой информативности современных ультразвуковых методов исследования нецелесообразно проводить диагностическое выскабливание полости матки перед операцией по поводу миомы матки при любом планируемом объеме. Исключением являются следующие клинические ситуации: подозрение на рак эндометрия (клиническая картина, результаты УЗИ и цитологического исследования); необходимость уточнения состояния эндометрия у больных миомой матки в постменопаузе, чтобы не пропустить злокачественную опухоль эндометрия. О наступлении постменопаузы судят ретроспективно: через год после прекращения месячных. Лечение пациенток с миомой матки продолжает оставаться актуальной проблемой в современной гинекологии в связи с отрицательным влиянием опухоли на функционирование репродуктивной системы и общее состояние здоровья женщины. Выбор метода терапии миомы матки определяется множеством факторов, в частности особенностями патогенеза заболевания, формой и темпом роста опухоли, ее локализацией, размерами, количеством узлов, возрастом женщины, отсутствием или наличием у нее детей, тяжестью симптомов, наличием сопутствующей патологии. Основной лечебной задачей является либо торможение опухолевого образования, либо удаление опухоли. Безусловно, необходимо сугубо индивидуально подходить к выбору метода лечения каждой пациентки и как можно реже прибегать к радикальным хирургическим вмешательствам. Современные исследования в области этиологии и патогенеза данного заболевания позволили поставить на первое место консервативную терапию и эндоскопическую хирургию, однако подобная лечебная тактика применяется еще не повсеместно. Показаниями к оперативному лечению являются: — повторяющиеся маточные кровотечения, приводящие к возникновению малокровия; — стойкий болевой синдром, требующий применения анальгетиков; — нарушение функции соседних с маткой органов (мочевого пузыря и прямой кишки), проявляющееся соответственно учащением или затруднением мочеиспускания и запорами; — быстрый рост опухоли (более 4 недель в течение года); — размеры опухоли, превышающие величину матки при 14–недельной беременности. Объем оперативного вмешательства зависит от клинической ситуации. В соответствии с приказом МЗ Украины № 620 от 29.12.2003 г., основными методами оперативного лечения миомы матки являются: — гистероскопическое удаление миоматозного узла или гистерорезектоскопия с резекцией миоматозного узла; — консервативная миомэктомия узла на матке; — тотальная и субтотальная гистерэктомия с/без придатков. Выбор объема оперативного вмешательства у больных лейомиомой матки является дискутабельным. Операция в объеме надвлагалищной ампутации матки обеспечивает снижение частоты повреждения мочевых путей и уменьшение числа нарушений сексуальной функции после операции. К сожалению, не у всех больных лейомиомой матки своевременно выявляется сопутствующая патология (гиперпластический процесс эндометрия и эндоцервикса, аденомиоз). Кроме того, у больных после надвлагалищной ампутации матки могут возникать рецидивы опухоли и другая патология в шейке матки. Следует согласиться с мнением большинства авторов, что при наличии безусловных показаний к оперативному лечению миомы его следует осуществлять, не тратя времени и средств на консервативное лечение, которое не будет достаточно эффективным или даст временное улучшение. При отсутствии показаний к хирургическому вмешательству или при отказе больной от операции основное значение приобретает консервативная терапия, целью которой является торможение роста опухоли. В настоящее время у хирургического лечения больных с большими лейомиомами матки появилась альтернатива – эмболизация маточных артерий (ЭМА). Методика ЭМА используется в медицине последние два десятилетия в качестве метода остановки послеродовых кровотечений и в других акушерско–гинекологических ситуациях. Эта процедура может быть произведена при любых размерах миоматозных узлов. Исключение составляют субсерозные лейомиомы на ножке и подозрение на наличие злокачественной опухоли гениталий. Кроме того, эта операция противопоказана при почечной недостаточности, воспалительном процессе в органах малого таза, наличии венозно–артериального порока развития, васкулита, аллергии на контрастное вещество и неуправляемой коагулопатии (нарушения свертывающей системы крови). Под влиянием ЭМА возникает некроз миоматозных узлов, при этом неизмененный миометрий страдает в меньшей степени. Объясняется это тем, что артерии, питающие миоматозные узлы, – концевые, а миометрий имеет богатое коллатеральное кровоснабжение. В случае отсутствия эффекта от ЭМА можно использовать другие методы лечения больных лейомиомой матки, а возможные хирургические вмешательства выполняются при этом со снижением риска повышенной кровопотери. Консервативное лечение приемлемо и достаточно эффективно в любом возрасте до наступления менопаузы, но особенно в репродуктивном периоде. Оно должно быть комплексным и направленным на различные звенья патологического процесса с учетом выявленных нарушений. Принципы консервативного лечения заболевания базируются на концепции гормонально-зависимого характера возникновения миомы матки и использования средств, сдерживающих ее рост, влияющих на уменьшение ее размеров и предотвращающих развитие в ней вторичных изменений. Традиционно консервативное лечение основывалось на временном угнетении функции яичников, т.е. воспроизведении медикаментозной менопаузы и/или индукции гипоэстрогении. На протяжении довольно длительного времени использовались гестагены: норколут, примолют-нор, дуфастон и др. Однако результаты такой терапии были малоэффективны. Исходя из прогестероновой теории развития миомы матки (прогестерон наряду с эстрогенами стимулирует рост миомы матки), недостаточно эффективные результаты лечения производными прогестерона вполне объяснимы. Хотя в конкретных клинических ситуациях подобный метод в качестве одного из вариантов гормонального воздействия может быть использован в комбинации с другими методами или в случае, когда другие группы препаратов противопоказаны. Производные прогестерона можно назначать в циклическом режиме прерывистыми 6-месячными курсами женщинам репродуктивного возраста с размерами миомы до 8 недель беременности при сочетании с гиперпластическими процессами эндометрия. В пременопаузальном возрасте целесообразнее принимать гестагены в непрерывном режиме. Базовыми препаратами, применяемыми в качестве консервативной терапии миомы матки, являются антигонадотропины и агонисты гонадотропных рилизинг-гормонов (а-ГнРГ). В последние годы для лечения миомы матки чаще использовались производные андрогенов: даназол и гестринон. Особое место в терапии миомы матки на протяжении двух последних десятилетий занимает применение аналогов ГнРГ. При непрерывном применении этих препаратов развивается гипоэстрогения, коррелирующая с уменьшением (в среднем на 52,6%) размеров матки и узлов опухоли. Подавление гонадотропной функции гипофиза, помимо снижения уровня Е2, вызывает блокаду продукции прогестерона, что играет важную роль в механизме действия а-ГнРГ. Существует три способа введения а-ГнГР: интраназальный (бусерелина ацетат 0,2% раствор), подкожный (декапептил) и внутримышечный (депо-декапептил, диферелин, золадекс). Именно депонированные формы обладают способностью выделять а-ГнРГ в течение 6-7 недель. Терапия начинается со 2-4 дня МЦ. Интерес представляет тот факт, что уже после первой инъекции а–ГнРГ можно составить представление о возможном эффекте его применения, оценивая динамику уменьшения величины матки. Базовые препараты используют в качестве консервативной терапии миомы матки в течение 6 месяцев. Дальнейший их прием нецелесообразен в связи с появлением значительных побочных эффектов. Вместе с тем отмечено неблагоприятное влияние а–ГнРГ на женский организм, выражающееся в возможном появлении приливов, потливости, сухости во влагалище, депрессии, нервозности, понижении либидо (полового влечения), появлении периферических отеков. Одним из серьезных негативных эффектов применения а–ГнРГ является снижение плотности костной ткани, определяемое с помощью денситометрии. Прекращение гормональной терапии приводит к восстановлению менструального цикла через 2–3 месяца после отмены препарата и быстрому повторному росту матки и лейомиомы до первоначальных размеров. Следовательно, возникает необходимость стабилизации достигнутого лечебного эффекта и профилактики рецидивов ее роста. Препараты могут также применяться при проведении первичного медикаментозного лечения пациенток в перименопаузальном периоде (Ваш случай, если для этого будут показания), что позволяет избежать у них оперативного вмешательства. Стабилизирующим эффектом на небольшие миоматозные узлы обладает внутриматочная гормональная рилизинг-система с левоноргестрелом («Мирена»), которая эффективно стабилизирует размер маленьких миоматозных узлов (до 2-2,5 см) в течение 4 лет. Перспективным считается применение антипрогестагена – мифепристона. Возможно, достаточно эффективными окажутся препараты, которые ингибируют факторы роста, влияющие на апоптоз и продукцию межклеточного вещества ГМК, а также на пролиферацию и миграцию эндотелиоцитов. Перспективное направление в лечении миомы – использование антифибротической терапии. Выраженным стабилизирующим эффектом на рост небольших миоматозных узлов обладают комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Cовременные КОК в отличие от прогестерона блокируют основные звенья патогенеза развития лейомиомы матки, а именно: восстанавливают нарушения в гипоталамо-гипофизарной системе, нормализуют функцию яичников, улучшают состояние миометрия. Однако не во всех случаях рост миоматозных узлов эффективно стабилизируется приемом КОК. Такой эффект КОК распространяется на миоматозные узлы размером до 1,5 см в диаметре. Назначение КОК при крупных узлах дает неоднозначный эффект: иногда размер узла стабилизируется, а в ряде случаев наблюдается рост миомы. Судя по всему, это связано с тем, что в небольших миоматозных узлах до конца не сформированы основные патологические порочные круги (локальные ферментные системы, автономная продукция соединительной ткани), в связи с чем рост такого узла осуществляется под экзогенным воздействием гестагена (дезогестрела), содержащегося в КОК. В случаях, если размеры узлов большие, следует провести медикаментозное уменьшение их размеров до максимально возможных с применением а-ГнРГ. В заключение следует отметить, что медикаментозная терапия тормозит рост и уменьшает размеры миомы, но, к сожалению, после прекращения лечения, как правило, наблюдается рецидив роста опухоли. Большой оптимизм внушает проведение неоперативного лечения у женщин в перименопаузальном периоде, в результате которого наступает естественная менопауза. Очевидной является необходимость сугубо индивидуального подхода к выбору метода лечения каждой пациентки, при этом совершенно недопустимо противопоставление консервативного и хирургического методов. Вам, прежде всего, надо пройти тщательное обследование. А потом, вместе с лечащим врачом, выбрать наиболее приемлемую тактику леченияю Всего Вам доброго!

Source: health.mail.ru

Читайте также

Вид:

Источник

Миома,точнее лейомиома матки — самое распространённое доброкачественное опухолевое заболевание матки у женщин репродуктивного возраста. Хирургия миомы матки составляет 80-85% от всех

гинекологических операций.

У девочек, не достигших половой зрелости, миома матки возможна, но встречается исключительно редко. У молодых женщин детородного возраста данная патология является самой частой доброкачественной опухолью и обнаруживается у 11% пациенток. После 30 лет её находят у 20% женщин. В группе старше 40 лет миому обнаруживают примерно у 40% женщин. В постменопаузальный период болезнь регрессирует.

Статьи о лечении миомы матки

11/06/2017

10360

Что такое консервативная миомэктомия?

Преимущества и недостатки этой операции перед другими.

Перспективы беременности после консервативной миомэктомии.

Причины

развития миомы матки на сегодняшний день не до конца понятны.

Значимую роль в патогенезе заболевания играют:

- Генетическая предрасположенность.

- Изменение иммунологической реактивности организма.

- Нарушение гемодинамики в области малого таза.

Миома матки — это гипертрофированный, гиперчувствительный к действию половых гормонов, слой аномальных, бесконтрольно делящихся (пролиферирующих) гладкомышечных клеток, окружающий очаг хронического воспаления и гипоксии в миометрии.

Исследования миоматозных узлов выявили в них значительное повышение патогенной флоры (хламидии, уреаплазма) по сравнению со здоровой тканью миометрия.

Влияние половых гормонов на рост миомы матки

Миома матки — гормонально-зависимая опухоль. На её рост влияют обе группы женских половых гормонов. Чувствительность эстрогенных рецепторов в миоматозных узлах повышена в 2 раза, прогестероновых — в 3 раза по сравнению со здоровым миометрием.

Узлы миомы матки могут формироваться и расти при нормальном уровне женских половых гормонов.

Повышенная концентрация эстрогенов в крови способствует активному делению и гипертрофии атипичных миоцитов — быстрому росту опухоли.

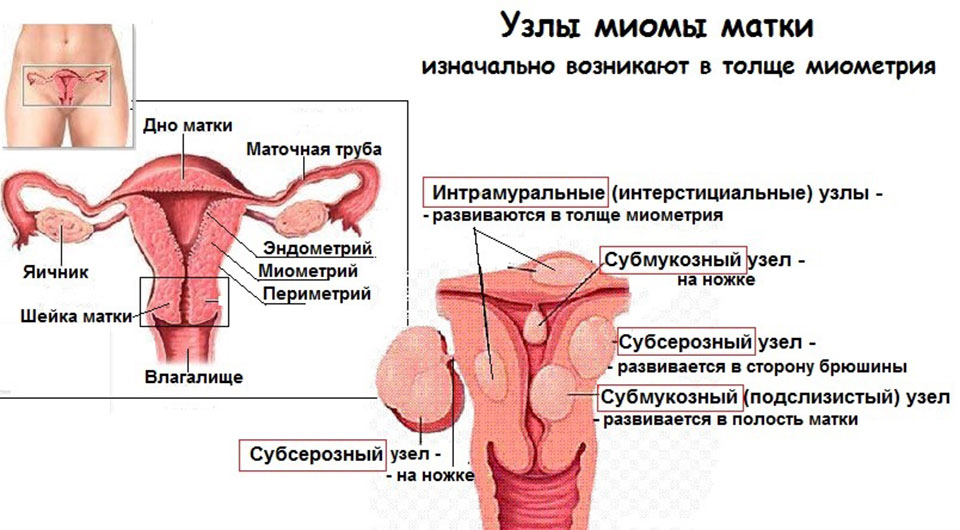

Расположение узлов миомы матки

Клинические проявления (симптомы) миомы матки зависят от места расположения и направления роста миоматозных узлов.

Узел опухоли представляет собой округлое плотное образование беспорядочно переплетённых пучков мышечных и соединительнотканных волокон. От здоровой ткани он ограничен псевдокапсулой. В 80% случаев миома матки формирует множество узлов. В 95% случаев опухоль поражает тело матки, в шейке — образуются редко (5%).

Как растёт миома матки

В миометрии появляется «зоны роста» — место воспаления и дегерметизации сосуда.

Мышечные элементы пролиферируют и группируются вокруг «зоны роста».

В процессе пролиферации аномальные клетки дифференцируются (обретают специализацию) и образую пласт чужеродного миометрия.

Наконец, вокруг аномального мышечного пласта формируется соединительнотканно-сосудистая «капсула».

На поверхности созревшего миоматозного узла непрерывно идёт процесс размножения и прироста новых аномальных клеток. В парацентральных областях клетки опухоли увеличиваются в размерах (гипертрофия) и узел миомы «набирает» свой объём (гиперплазия).

В тоже время в центральной зоне узла происходит постоянная гибель клеток опухоли.

Если скорость гибели клеток опухоли превышает скорость пролиферации и гипертрофии, то узел миомы уменьшается в размерах.

Влияя на локальный гормональный фон, блокируя процессы гипертрофии и гиперплазии, можно добиться регресса узла миомы.

Симптомы мимы матки

В >50% случаев заболевание протекает бессимптомно — миому у пациентки обнаруживают во время профилактического гинекологического обследования.

- Маточные кровотечения — для миомы матки характерна гиперполименорея (длительные и обильные менструаций) без нарушения месячного цикла. Кровотечения связаны с деформацией полости

матки, увеличением площади эндометрия, нарушением структуры кровеносных сосудов слизистой матки на фоне центрипетального (по направлению к эндометрию) роста субмукозных и интрамуральных узлов.

Ациклические маточные

кровотечения при миоме встречаются гораздо реже и возникают на фоне некроза (разрушения) субмукозного узла. - Боли:

— постоянные, ноющие, тянущие боли внизу живота, в пояснице;

— схваткообразные боли во время менструации, в межменструальный период;

— острые боли — при осложнённом течении заболевания. - Нарушения функции смежных с маткой органов — возникают при значимых размерах узлов опухоли и проявляются: учащённым мочеиспусканием, неполным опорожнением мочевого пузыря, задержкой мочеиспускания, нарушением

дефекации. При сдавливании и смещении мочеточника может развиться гидронефроз почки. - Снижение репродуктивной функции – беременность при миоме зачастую осложняется самопроизвольным выкидышем или преждевременными родами.

Осложнения миомы матки

- Анемия – следствие гиперполименореи – может достигать 3 степени и представлять угрозу жизни пациентки.

- Некроз узла – гипоксия, механическое или микробное повреждение и омертвение тканей опухоли проявляется сильными постоянными болями, повышением температуры тела, кровянистыми выделениями, ацикличным кровотечением.

Инфекционный некроз миоматозного узла опасен развитием перитонита, сепсиса. - Перекрут ножки узла – сопровождается сильными схваткообразными болями внизу живота и пояснице, симптомами «острого живота», иногда рвотой, кровотечением. Полостное кровотечение может вызвать шок, коллапс.

- Малигнизация – перерождение

доброкачественной миомы в злокачественную лейомиосаркому встречается крайне редко (0,1- 0,5%). Клинические признак лейомиосаркомы – быстрый рост миоматозного узла (особенно в постменопаузу), ациклические кровотечения, гноевидные, кровянисто-гнойные выделения («мазня»).

Лечение миомы матки

1. Динамическое наблюдение

Около 50% пациенток с диагнозом «миома матки» не нуждаются в специальном лечении. К этой группе относятся женщины, у которых:

— размеры матки меньше 12-недельного срока беременности;

— нет клинических симптомов заболевания;

— нет узлов миомы на ножке.

- Обязательное посещение гинеколога 1 раз в 6 месяцев.

- УЗИ-мониторинг не менее 1 раза в год.

2. Консервативное медикаментозное лечение

миомы матки у женщин репродуктивного возраста даёт временный эффект – после окончания терапии рост опухоли постепенно возобновляется.

Показания для консервативного лечения:

- Нет достаточных оснований для оперативного лечения (малосимптомное течение миомы).

- Есть противопоказания к хирургическому лечению миомы из-за общего состояния пациентки (тяжёлая экстрагенитальная патология).

- Отказ пациентки от хирургического лечения.

Выбор метода и продолжительность медикаментозного лечения строго индивидуальны, учитываются: возраст и общее состояние здоровья женщины, выраженность клинических проявлений заболевания, локализация узлов и др.

3. Пример комбинированного лечения:

При невынашивании или бесплодии на фоне небольшой миомы матки пациентке сначала назначают аналоги Гн-РГ, затем, после уменьшения размеров опухоли, проводят хирургическую операцию по удалению миоматозного узла.

4. Оперативное (хирургическое) лечение миомы матки

- радикальное: надвлагалищная ампутация матки, полное удаление (экстирпация) матки;

- паллиативное органосохраняющее: консервативная миомэктомия, удаление дна матки (дифундация), высокая надвлагалищная ампутация матки;

- малоинвазивное: эмболизация маточных артерий, лазерная вапоризация узла миомы (лапароскопический миолиз).

Вопрос об объёме и пути проведения операции решается индивидуально для каждой пациентки.

Хирургия миомы матки – основной, самый надёжный метод лечения этого заболевания.

Диагностика

Диагностика миомы матки не представляет труда.

Обязательным методом подтверждения/исключения миомы остаётся УЗИ с использованием абдоминального и вагинального датчиков.

При необходимости прибегают к МРТ-исследованиям, гистероскопии, диагностической лапароскопии и др.

Профилактика

При обнаружении у женщины миомы матки профилактические мероприятия направлены на предупреждение роста опухоли.

- не загорать;

- нормализовать массу тела;

- исключить тепловые процедуры (баня, сауна, горячая ванна и т.п.);

- противопоказаны: грязевые аппликации, массаж и другие разогревающие физиопроцедуры на область малого таза и поясничного отдела позвоночника;

- противопоказаны биостимуляторы (ФиБС, экстракт Алоэ, Гумизоль и др.)

В настоящее время специальных мер по предупреждению миомы матки не существует – невозможно предвидеть образование опухоли.

Доказано, что длительный приём комбинированных оральных контрацептивов, отсутствие в анамнезе пациентки выскабливаний слизистой матки (в том числе абортов), воспалительных процессов в органах малого таза снижают риск развития миомы матки.

Источник