Экологические сукцессии понятие климакса

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 августа 2018;

проверки требует 1 правка.

У этого термина существуют и другие значения, см. Климакс.

Кли́макс в экологии и геоботанике — заключительное, относительно устойчивое состояние сменяющих друг друга экосистем, возникающее в результате смен, или сукцессий, и в значительной мере соответствующее экологическим условиям определенной местности. Климакс зависит от климатических факторов, от местных особенностей почв и от воздействий человека на природу.[1]

Теоретически климаксное сообщество может поддерживать себя неопределенно долго, все внутренние его компоненты уравновешены друг с другом, и оно находится в равновесии с физической средой[2].

В полевых условиях очень сложно выделить устойчивое климаксовое сообщество. Обычно удается лишь заметить, что скорость сукцессии падает до определенного уровня, после которого наблюдатель уже не замечает каких-либо изменений. Период достижения «климаксовой» стадии требует в разных сообществах различного времени. Часто для завершения стабилизации необходимо 100—300 лет, однако вероятность возникновения пожара или урагана за это время настолько высока, что сукцессия может никогда не завершиться. Если не забывать, что лесные сообщества северной умеренной зоны, а возможно, и тропиков все еще восстанавливаются после последнего ледникового периода, то встает вопрос, не является ли климаксовая растительность лишь теоретической[3].

Концепции климакса[править | править код]

У концепции климакса долгая история. Один из первых исследователей сукцессии Фредерик Клементс[4] был приверженцем теории моноклимакса и утверждал, что в любой климатической зоне существует только один истинный климакс, и к его возникновению ведут все сукцессии.

В конечном счете, многие экологи (в том числе Тенсли) эту теорию отвергли, и была предложена теория поликлимакса. Согласно ей климакс в данном участке может определяться одним или несколькими факторами: климатом, почвенными условиями, топографией, пожарами и т. д., поэтому в одной климатической зоне вполне может существовать целый ряд специфических типов климакса[3].

Юджин Одум склоняется к «золотой середине» — для каждой территории характерен один единственный моноклимаксовый исход, обусловленный климатическими условиями, и множество поликлимаксовых исходов, обусловленных эдафическими факторами[5].

Классификация[править | править код]

Климаксное состояние сообщества разными авторами по-разному подразделяются. Так, Тенсли предлагал классифицировать их, в зависимости от сдерживающего фактора, на:

- эдафические

- физиографические

- биотические.[4]

Разумовский, который одним из первых разрабатывал представления о сукцессиях, предлагал делить климаксы на:

- рецидивный — возникает при повторении одних и тех же нарушений, которые отбрасывают местообитание назад на одну или несколько стадий по уже пройденному пути смены

- ретардационный — возникает при крайнем замедлении смены под влиянием постоянно действующих факторов, не вызывающих нарушение сообщества

- диаспорический — в отличие от двух предыдущих не связан с непосредственным действием внешних факторов на местообитание или сообщество. Этот тип климакса связан с отсутствием вида-эдификатора — то есть вида-строителя, чаще всего доминанта, играющего определенную роль в строительстве сообщества.[6]

См. также[править | править код]

- Динамика растительности

- Сукцессия

Литература[править | править код]

Вторичные сукцессии и климаксовые сообщества. Подвижное равновесие

Примечания[править | править код]

- ↑ Глоссарий.ru: Климаксовые сообщества

- ↑ Одум Ю. Экология. — М.: Мир, 1986.

- ↑ 1 2 Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология, особи, популяции и сообщества. — М.: Мир, 1989.

- ↑ 1 2 Clements, Frederic E. 1916. Plant Succession: An Analysis of the Development of Vegetation. Washington D.C.: Carnegie Institution of Washington.

- ↑ Одум Ю. Экология: В 2-х тт. — Пер. с англ. — М.:. Мир, 1986. Т. 1. — 328 с. Т. 2. — 376 с.

- ↑ Разумовский С. М. Закономерности динамики биоценозов. — М.: Наука, 1981.

Источник

ТЕМА 3. Динамика и эволюция экосистем

Под влиянием многих факторов видовой состав экосистем может с течением времени меняться. Такое направленное предсказуемое развитие экосистемы до установления равновесия между биотическим сообществом – биоценозом, и абиотической средой – биотопом, — называется сукцессией. Экологическая сукцессия – последовательная смена биоценозов, преимущественно возникающих на одной и той же территории под воздействием природных или антропогенных факторов. Сукцессия, начинающаяся на участие, прежде не занятом, называется первичной (лишайники на пашнях — кустарники, мхи, травы и т.д.). Если сообщество развивается на месте уже существовавшего, то говорят о вторичной сукцессии (после раскорчевания или порубки леса, при устройстве водоема и т.д.).

Скорость сукцессий различна. [В историческом аспекте смена фауны и флоры по геологическим периодам есть не что иное, как экологическая сукцессия.] Сукцессия завершается формированием нового сообщества, которое адаптировано к климатическим условиям. Такое сообщество называется климаксом. Так динамично развиваются экосистемы.

В отличие от сукцессий, эволюция экосистем представляет собой длительный процесс их исторического развития. Эволюционные процессы необратимы. Эволюция экосистем – это история развития жизни на Земле от возникновения биосферы до наших дней. В основе эволюции лежат естественный отбор на видовом или более широком уровне.

В идеальном случае климакс должен существовать достаточно долго: пока его не нарушат внешние воздействия.

Для описания состояния и изменений экосистемы определяющими являются факторы времени и пространства.

Временной фактор, установление промежутка времени, в течение которого система сохраняет свои свойства и параметры, является элементом любого описания состояния системы. Для экосистем это связано со свойством устойчивости. При воздействиях на экосистему (возмущениях), которые не превышают порога ее устойчивости, компенсационные механизмы экосистемы (механизмы гомеостаза) возвращают ее в исходное состояние. Более сильные воздействия переводят экосистему в другое состояние, которое тоже может быть устойчивым, но имеет уже другие параметры, описывающие ее состояние и свойства.

В настоящее время усиливается роль антропогенного фактора в эволюции экосистем. Антропогенные воздействия нарушают естественные круговороты вещества и потоки энергии. Следствием антропогенного воздействия на окружающую среду является снижение устойчивости экосистем к воздействиям. С этой точки зрения различают сукцессии деградационные (в противоположность восстановительным). Если процессы деградации приводят к существенным, негативным для человека последствиям, то он оценивает состояние экосистем как кризисное, или катастрофическое.

Дата добавления: 2014-01-31; просмотров: 4776; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше… 9212 — | 7340 — или читать все…

Читайте также:

Источник

Экологическая

сукцессия

протекает

через

ряд

этапов,

при

этом

биотические

сообщества

сменяют

друг

друга.

Замещение

видов

в

сукцессии

вызвано

тем,

что

популяции,

стремясь

модифицировать

окружающую

среду,

создают

условия,

благоприятные

для

других

популяций.

Это

продолжается

до

тех

пор,

пока

не

будет

достигнуто

равновесие

между

биотическими

и

абиотическими

компонентами.

Последовательность

сообществ,

сменяющих

друг

друга

в

конкретном

районе,

называется

серией,

причем

лишь

немногие

виды

сохраняются

от

начальных

этапов

сукцессии

до

зрелого

состояния

экосистемы.

Если

развитие

экосистемы

начинается

на

участке,

который

перед

этим

не

был

занят

каким-либо

сообществом

(недавно

вышедшая

на

поверхность

скала,

песок

или

лавовый

поток),

процесс

называется

первичной

сукцессией.

Если

развитие

экосистемы

происходит

на

площади,

с

которой

удалено

предыдущее

сообщество

(например,

заброшенное

поле

или

вырубка),

то

это

будет

вторичная

сукцессия.

Она

протекает

обычно

быстрее

первичной,

поскольку

на

территории,

которая

ранее

была

занята,

уже

имеются

некоторые

организмы,

необходимые

для

обмена

веществ

со

средой,

более

благоприятной

для

развития

сообщества,

чем

«стерильная»

зона.

Примером

первичной

сукцессии

может

служить

зарастание

песчаных

дюн

озера

Мичиган.

Сообщество

первых

поселенцев

(пионеры)

на

дюнах

состоит

из

злаков,

ивняка,

виш-

195

ни,

хлопкового

дерева

и

животных,

таких

как

жуки-скакуны,

норные

пауки

и

кузнечики.

За

сообществом

первых

поселенцев

следуют

лесные

сообщества,

каждое

из

которых

обладает

своим

животным

миром.

Несмотря

на

то,

что

развитие

началось

на

очень

сухом

и

бесплодном

месте,

в

конечном

итоге здесь

появился

буково-кленовый

лес,

в

отличие

от

голых

дюн влажный

и

холодный.

Мощная,

богатая

гумусом

почва

с

дождевыми

червями

и

моллюсками

в

лесу

контрастирует

с

сухим песком,

на котором она образовалась.

В

качестве

примера

вторичной

сукцессии

приведем

восстановление

елового

леса.

После

вырубки

или

пожара

условия

на

месте

ельника

настолько

изменяются,

что

ель

не

может

снова

заселить

освободившуюся

площадь.

На

открытых местах

всходы

ели

повреждаются

поздними

весенними

заморозками,

страдают

от

перегрева

и

не

могут

конкурировать

со светолюбивыми

растениями.

В

первые

два

года

на

вырубках и

гарях

буйно

развиваются

травянистые

растения:

кипрей,

вейник

и

др.

Вскоре

появляются

многочисленные

всходы

березы,

осины,

а

иногда

сосны,

семена

которых

легко

разносятся

ветром.

Деревья

вытесняют

травянистую

растительность

и постепенно

образуют

мелколистный

или

сосновый

лес.

Только

тогда

возникают

условия,

благоприятные

для

возобновления

ели.

Теневыносливые

всходы

ели

успешно

конкурируют

с подростом

светолюбивых

лиственных

пород.

Когда

ель

достигает

верхнего

яруса,

она

полностью

вытесняет

лиственные

деревья.

В

принципе

так

же

протекает

сукцессия

пихтово-кедровой

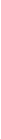

тайги (рис. 12.3).

Каждый последующий этап сукцессии

длится дольше предыдущего,

характеризуется более высоким значением

отношения биомассы к единице потока

энергии (В/Р + R)

и своими видами-доминантами. Особенно

сильное воздействие на среду оказывают

доминирующие виды растений.

Большой

вклад

растений

в

формирование

сообщества

связан

не

только

с

их

ролью

первичных

продуцентов,

но

и

с

тем,

что

они

медленно

разлагаются.

Растения

образуют

не

только биомассу,

но

и

основную

часть

некромассы,

т.

е.

мертвого

органического

вещества.

Несмотря

на

высокую

активность

бактерий

и

детритофагов,

растительные

остатки

накаплива-

196

Рис.

12.3. Сукцессия

сибирского

темнохвойного

леса

(пихто-

во-кедровая

тайга)

после

опустошительного

пожара

(по

Реймерсу,

1990).

Числа

показывают

колебания

длительности

(в

годах)

прохождения

фаз

сукцессии

(в

скобках

указан

срок

их

окончания).

Биомасса

и биологическая

продуктивность

даны

в

произвольном

масштабе.

ются

в

виде

листового

опада

или

торфа.

Кроме

того,

доминирование

деревьев

в

огромном

числе

сообществ

объясняется

именно

их

способностью

накапливать

в

составе

организма

мертвое

вещество,

из

которого

состоит

большая

часть ствола

и ветвей.

Способность

кустарников

и

деревьев

в

умеренно

влажных

местообитаниях

вытеснять

травяную

растительность

в

значительной

степени

связана

с

развитием

у

них

кроны

(и

корневой

системы)

на

протяженном

и

сложноразветвленном

«скелете»,

состоящем

в

основном

из

мертвой

опорной

ткани

(древесины).

В

свою

очередь

сукцессия

в

наземных

местообитаниях

влечет

за

собой

регулярную

смену

растительных

форм.

Растения,

обнаруживаемые

на

ранних

и

поздних

стадиях

сукцессии,

характеризуются

различными

стратегиями

роста

и

размножения

(табл.

12.2). Растения,

относящиеся

к

ранним

стадиям

сукцессии, благодаря своей высокой

способности красселению

быстро

занимают

вновь

образовавшиеся

или

нарушенные

местообитания.

Позднесукцессионные

виды

распространяются

и

растут

медленнее,

но

теневыносливость

их

подростков

и

большие

размеры

зрелых

растений

дают

им

преимущества

в конкуренции с видами, образующими

ранниестадии

сукцессии.

Растения

терминальных

сообществ

приспособлены

к

росту

и

процветанию

в

той

среде,

которую

созда-

197

ют

они

сами,

тогда

как

виды,

появляющиеся

на

ранних

стадиях

сукцессии,

обладают

способностью

к

колонизации

еще не

используемых

сред.

Тела

животных

разлагаются

гораздо

быстрее,

однако

иногда

их

остатки,

как

и

остатки

растений,

определяют

структуру

сообщества и

ход

сукцессии

в

нем.

Это

имеет

место,

например,

при

накоплении

обызвествленных

скелетов

в

процессе роста

кораллов.

Чаще

животные

пассивно

реагируют

на

сукцессию

растительности.

Не

исключено,

конечно,

что

семено-ядные

птицы

также

влияют

на

смену

растительности.

Таблица

12.2. Общиехарактеристикирастений,

свойственныхразнымстадиямсукцессии

(по

Риклефсу,

1979)

Терминальным,

или

стабильным,

сообществом

развивающейся

серии

является

климаксноесообщество.

В

климаксном

сообществе,

в

отличие

от

сообществ

развивающихся

и

других

нестабильных

стадий,

минимальна

или

полностью

отсутствует

годовая

чистая

продукция

органического

вещества.

Для

каждой

климатической

зоны

удобно

различать

единственный

климатический

климакс

и

различное

число

здафических

климаксов.

Климатическийклимакс

—

это

теоретическое

сообщество,

к

достижению

которого

направлено

все

развитие

экосис-

198

темы

темы

в

данном

районе,

находящееся

в

равновесии

с

общими

климатическими

условиями.

Теоретическое

сообщество

реализуется

там,

где

физические

условия

среды

не

столь

экстремальны,

чтобы

изменять

воздействие

преобладающего

климата.

Там,

где

рельеф

местности,

почва,

водоемы,

пожары,

заболачивание

и

другие

факторы

препятствуют

развитию

климатического

климакса,

сукцессия

заканчивается

формированием

эдафического

климакса.

Так,

в

зависимости

от

рельефа

и

особенностей

почвы

на

примыкающих

друг

к

другу

морских

террасах

с

одинаковой

материнской

породой

развиваются

различные

сообщества

(рис.

12.4). Поскольку

основным

модифицирующим

фактором

экосистемы

является

биотическое

сообщество,

то

чем

более

экстремальны

физические

условия

среды,

тем

больше

вероятность

того,

что

развитие

экосистемы

прекратится,

не

достигнув

равновесия

с

общими

климатическими

условиями.

Рис.

12.4. Эдафические

климаксы

на

прибрежном

участке

в

Северной

Калифорнии

(по:

Одум,

1975).

Существует

еще

такое

понятие,

как

катастрофический

(или

циклический)

климакс.

Катастрофическийклимакс—терминальное

состояние

экосистемы,

возникающее

благодаря

периодически

появляющимся

катастрофам,

таким

как

пожары,

вредители

и

т.

д.

Природные

катастрофы

уничтожают

климаксное

сообщество

и

способствуют

тем

самым

повторению

сукцессии,

длящейся

до

климаксного

состояния,

при

котором

экосистема

особенно

подвержена

воздействию

катастрофическо-

199

го фактора. Подобный процесс повторяется

неоднократно, и со временем возникает

естественная самоподдерживающаяся

система, для существования которой

необходимы регулярно возникающие

катастрофы.

Иногда

сообщества

катастрофического

климакса

занимают большие

территории.

Примером

могут

служить

заросли

чапарраля

в

Калифорнии,

покрывающие

площади

до

2—3

млн

га.

В

данном

случае

результатом

сукцессии

является

кустарниковое

сообщество,

особенно

подверженное

пожарам.

Существует представление, что любая

сукцессия — это циклический процесс.

Цикличность изменений может быть

весьма различной и подчас очень сложной

в связи с наложением циклов разной

длительности друг на друга. В некоторых

случаях те или иные фазы цикла сохраняются

неопределенно долго, в связи с чем

процесс не выглядит циклическим.

Однако это не всегда так. Возьмем

классический пример. Гарь зарастает

мхами и пионерной травянистой

растительностью, затем их сменяет

ассоциация с малиной и кипреем, далее

березняк, а затем неопределенно

долго хвойный лес. Тем не менее,

цикличность здесь очевидна: хвойный

лес (особенно в более северных районах

его произрастания) постепенно

истощает почву, в связи с этим усиливается

покров сфагновых мхов (не нуждающихся

в почвенном минеральном питании) и,

в конце концов, на этом месте остается

(опять же неопределенно долгий срок)

верховое болото. При чрезмерном росте

болота сфагновый покров редеет,

открытая поверхность торфа начинает

пылить, торф самовозгорается и после

пожара остается гарь, обогащенная

минеральными элементами, накопленными

как в мертвых остатках леса, так и в

торфе. В итоге все может начинаться

сначала.

Человек часто влияет на развитие

экосистемы, препятствуя достижению

ею климаксного состояния. Когда

сообщество, не представляющее собой

климатический или эдафический климакс

для данной местности, поддерживается

человеком или домашними животными, то

его называют дисклимаксомилиантропогеннымсубкли—

200

максом.

Например,

чрезмерный

выпас

может

породить

пустынное

сообщество

там,

где

по

условиям

регионального

климата

могла

бы

сохраняться

степь.

Пустынные

сообщества

в

данном

случае—дисклимакс,

а

степь

—

климатический

климакс.

Итак,

сукцессия

—

направленное

развитие

экосистемы,

результатом

которого

является

установление

равновесия

между

биотическим

сообществом

и

физической

средой.

В

процессе

сукцессии

видовые

популяции

организмов

и

типы

функциональных

связей

между

ними

закономерно,

периодически

и

обратимо

сменяют

друг

друга.

В

отличие

от

сукцессии

эволюция

экосистем

представляет

собой

длительный

процесс

их

исторического

развития.

Эволюционные

процессы

принципиально

отличаются

от

описанных

выше

тем,

что

они

необратимы,

а

следовательно,

и

ацикличны.

При

этом

обычно

необратимо

одновременно

меняются

как

макро-,

так

и

микрохарактеристики

системы.

По

отношению

к

биосфере

в

целом

это,

по

сути

дела,

история

развития

жизни

на

Земле

—

от

ее

возникновения

до

наших

дней.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник