Малигнизация кисты яичника что это

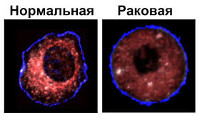

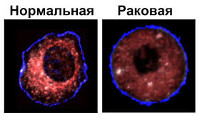

Малигнизация – процесс трансформации доброкачественных клеток в злокачественные. Может происходить в любых нормальных тканях или тканях доброкачественных опухолей. Сопровождается снижением уровня дифференцировки, изменением морфологических свойств, нарушением функции и бурным размножением клеток, прогрессирующим ростом новообразования и развитием отдаленных метастазов. Малигнизацию подтверждают на основании клинических данных, результатов лабораторных и инструментальных исследований. В процессе лечения опухоли обычно применяют хирургические вмешательства, химиотерапию и радиотерапию. Возможно использование гормонов, иммуностимуляторов и других препаратов.

Общие сведения

Малигнизация (озлокачествление, злокачественное перерождение) – сложный патоморфологический процесс, в ходе которого доброкачественные клетки приобретают свойства злокачественных. Малигнизации могут подвергаться как нормальные клетки, так и уже измененные, но не проявляющие признаков злокачественности. Чаще всего очаги озлокачествления возникают в области язв, полипов и различных доброкачественных опухолей. Причиной малигнизации могут стать генетическая предрасположенность и вредные факторы окружающей среды.

На начальных стадиях малигнизация протекает бессимптомно, поэтому ранняя диагностика злокачественных новообразований сопряжена со значительными затруднениями, однако регулярные профилактические осмотры, использование современных лабораторных и инструментальных методов исследования позволяют частично решить проблему раннего выявления малигнизации. Диагностику и лечение осуществляют специалисты в области онкологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, неврологии, дерматологии, отоларингологии, гинекологии, ортопедии и врачи других специальностей (в зависимости от локализации опухоли).

В настоящее время злокачественные опухоли являются второй по распространенности причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. В 2012 году от рака умерло более 8 миллионов человек. Вероятность малигнизации увеличивается с возрастом, однако, наряду с людьми преклонных лет, злокачественные опухоли нередко поражают детей и пациентов трудоспособного возраста. Самыми распространенными видами рака являются рак легких, рак желудка, рак молочной железы, рак печени и рак толстого кишечника.

В результате малигнизации в человеческом организме может образовываться примерно 150 видов злокачественных клеток. Около 80% таких клеток имеют эпителиальное происхождение, 15% — соединительнотканное, 5% — гематогенное. По прогнозам специалистов, распространенность малигнизации в ближайшие десятилетия будет расти, что связано с целым рядом факторов, в том числе – с увеличением продолжительности жизни, неблагоприятной экологической обстановкой, вредными привычками, использованием большого количества химикатов, повышением уровня ионизирующего излучения и т. д. Все это обуславливает чрезвычайную важность изучения процессов малигнизации, а также разработки оптимальных алгоритмов выявления таких процессов при проведении массовых осмотров, диагностики и лечения неонкологических заболеваний.

Малигнизация

Причины малигнизации

Причиной малигнизации клеток является сочетание нескольких факторов, в числе которых специалисты указывают химические канцерогены, особенности окружающей среды, некоторые вирусы, состояния гормонального дисбаланса, возраст, вредные привычки и неблагоприятную наследственность. При проведении исследований было установлено, что малигнизацию могут провоцировать более 2000 различных химических веществ, однако степень их влияния на процессы злокачественного перерождения клеток может сильно различаться.

В перечень химических соединений, безусловно, вызывающих малигнизацию клеток, входят полициклические ароматические углеводороды (источниками являются транспорт, промышленные предприятия и отопительные системы), нитрозамины (содержатся в сигаретах, некоторых сортах пива и амидопирине), производные гидразина (входят в состав гербицидов и некоторых лекарственных средств), асбест и другие минеральные волокна (источником являются промышленные производства), а также некоторые соединения металлов.

Самым значимым физическим фактором малигнизации является солнечное излучение, от уровня которого напрямую зависит вероятность развития рака кожи. Чем светлее кожа и волосы и чем дольше человек подвергается воздействию солнечных лучей – тем выше риск развития меланомы, базалиомы и плоскоклеточного рака кожи. Кроме того, малигнизацию может стимулировать ионизирующее излучение, провоцирующее возникновение лейкозов, костных опухолей (радиоактивный стронций) и рака щитовидной железы (радиоактивный цезий и йод).

Доказано, что вероятность малигнизации повышается при воздействии на клетки определенных вирусов, в частности – вируса ATLV (вызывает лейкоз), вируса Эпштейна-Барр (провоцирует развитие лимфомы Беркитта), вируса папилломы человека (играет определенную роль в возникновении рака шейки матки) и вируса герпеса II типа. Малигнизации также способствуют нарушения гормонального баланса. Гормоны могут напрямую провоцировать озлокачествление, действовать на клетки опосредованно, стимулируя их пролиферацию, оказывать негативное влияние на иммунитет и изменять метаболизм некоторых канцерогенов.

Существенную роль в процессе малигнизации играет генетическая предрасположенность. Описано множество наследственных заболеваний с высокой вероятностью малигнизации, например, системный полипоз кишечника, при котором у большинства пациентов к 40-50 годам развивается рак толстой кишки, или болезнь Дауна, при которой риск развития лейкоза в 11 раз выше, чем в среднем по популяции. Прослеживается связь между малигнизацией и врожденными пороками развития.

Выявляется зависимость между вероятностью малигнизации тканей определенных органов и полом пациента. Мужчины в 2,4 раза чаще страдают опухолями глаз, в 2,1 раза чаще – новообразованиями желудка, в 2 раза чаще – злокачественными поражениями носоглотки, в 1,7 раза – опухолями костей. У женщин вдвое чаще выявляется малигнизация тканей щитовидной железы. Первое место по распространенности у мужчин занимают опухоли дыхательных путей, у женщин – опухоли половых органов и молочной железы. В большинстве случаев вероятность малигнизации у пациентов обоих полов увеличивается с возрастом, однако некоторые виды новообразований чаще выявляются у детей или молодых людей.

В число привычек, оказывающих наиболее сильное влияние на малигнизацию клеток, входят курение, неправильное питание и прием алкоголя. У курящих рак легких развивается в 11 раз чаще; опухоли полости рта, гортани и глотки – в 7 раз чаще; новообразования мочевого пузыря – в 2,2 раза чаще; опухоли поджелудочной железы – 1,7 раз чаще, чем у некурящих. Основными пищевыми привычками, увеличивающими вероятность малигнизации, являются прием большого количества мясной, жирной, острой и пряной пищи, склонность к пересаливанию и употребление недостаточного количества растительной клетчатки. Алкоголь сам по себе не вызывает малигнизацию, но выступает в роли активатора, усиливая воздействие других факторов.

Стадии и этапы малигнизации

Начальной стадией малигнизации является инициация – мутация клеток под воздействием внутренних или внешних вредных факторов. В геноме клетки появляются клеточные или вирусные онкогены – измененные гены, вызывающие рост и размножение дефектных клеток. В организме человека постоянно образуются дефектные клетки, но в норме процесс малигнизации прерывается на этапе инициации, поскольку такие клетки подвергаются апоптозу – регулируемому процессу клеточной гибели. При одновременном выключении генов, вызывающих апоптоз, и активации генов, препятствующих апоптозу, дефектные клетки не погибают, а продолжают развиваться.

При повторном воздействии на клетки того же или другого вредного фактора наступает вторая стадия малигнизации – промоция. Онкогены активизируются, стимулируя пролиферацию дефектных клеток. Однако, даже этого недостаточно для развития злокачественной опухоли. Рост новообразования становится возможным только после прохождения третьей стадии малигнизации – уклонения дефектных клеток от процесса дифференцировки. Уклонение обычно происходит под влиянием определенных микроРНК.

Кроме того, переход на третью стадию малигнизации может быть обусловлен недостатком цитокининов, способствующих переходу клетки на более высокий уровень дифференцировки. Со временем количество низкодифференцированных клеток увеличивается, возникает микроскопический участок измененной ткани. Клетки с преобладающим набором хромосом формируют так называемую стволовую линию – основу опухоли. Одной из особенностей малигнизации является генетическая нестабильность клеток, из-за которой клеточный состав новообразования постоянно меняется, вместо одной стволовой линии появляются другие.

Измененные клетки, утратившие способность реагировать на внешние воздействия (влияние микросреды, иммунный надзор), продолжают активно делиться. Наступает четвертая стадия развития злокачественного новообразования – опухолевая прогрессия. Ткань, изменившаяся в процессе малигнизации, прорастает соседние органы, разрушает стенки кровеносных и лимфатических сосудов. Клетки новообразования попадают в кровь и лимфу, а затем разносятся по организму, «оседая» в лимфатических узлах и отдаленных органах. Из «осевших» клеток формируются новые очаги опухолевого роста – вторичные новообразования (метастазы).

С точки зрения свойств ткани можно выделить следующие этапы малигнизации: гиперплазия ткани, появление участков очаговой пролиферации, возникновение доброкачественной опухоли, образование участков дисплазии, рак in situ (злокачественная опухоль, не прорастающая окружающие ткани), инвазивное злокачественное новообразование. В ряде случаев этап доброкачественной опухоли может отсутствовать. Этапы очаговой пролиферации, доброкачественной опухоли и дисплазии рассматриваются, как предраковые состояния.

Свойства опухоли после малигнизации

Злокачественные новообразования обладают рядом свойств, отсутствующих у любых нормальных клеток и тканей организма:

- В результате малигнизации опухоль становится способной к быстрому росту, сопровождающемуся сдавлением или разрушением окружающих тканей.

- При озлокачествлении у новообразования возникает способность к инфильтрации (внедрению) в окружающие ткани.

- После малигнизации у опухоли появляется способность к распространению путем метастазирования. Клетки злокачественного новообразования мигрируют с током крови и лимфы, а затем «оседают» в различных органах и тканях, давая начало вторичным опухолям (метастазам). Установлено, что существует определенная «тропность» — склонность к метастазированию в те или иные органы и ткани в зависимости от вида первичного новообразования.

- При малигнизации у опухоли возникает способность вырабатывать токсины, оказывающие выраженное негативное влияние на организм пациента. Развитие злокачественного новообразования сопровождается общей интоксикацией, утомляемостью, снижением аппетита и потерей веса вплоть до кахексии.

- После озлокачествления измененные клетки оказываются за пределами контроля иммунной системы организма.

- Малигнизация сопряжена с высокой склонностью к мутациям, в результате которых клетки обретают необычные способности (способность к неконтролируемому росту, к отсутствию реакции на иммунные воздействия, к метастазированию и т. д.).

- Для малигнизации характерен низкий уровень дифференцировки клеток. Чем ниже уровень зрелости клеток, тем злокачественнее опухоль, тем быстрее она прогрессирует и дает метастазы, тем выше ее устойчивость к химиотерапии и радиотерапии.

- Злокачественное новообразование обладает выраженным клеточным и тканевым атипизмом.

- В процессе малигнизации у измененных клеток и тканей появляется способность стимулировать рост кровеносных сосудов. Ткань злокачественной опухоли хорошо васкуляризована, в ней часто возникают кровоизлияния.

Источник

Что собой представляют кисты яичников?

Киста яичника — это образование округлой формы, заполненное жидким содержимым и характеризующееся доброкачественным течением в большинстве случаев. Она склонна к увеличению в размерах и накоплению большего количества секрета. Кистозные образования способны к спонтанному исчезновению. Может встречаться абсолютно в любом возрасте, даже у новорождённых, но в основном поражает девушек детородного возраста (до 90% случаев), у женщин с возрастом более 50 лет встречается в 5 — 7 % случаев. У представительниц слабого пола с нерегулярным менструальным циклом встречается в два раза чаще.

Чтобы не пропустить данную патологию, исследовать яичники необходимо минимум 2 раза в год.

Виды кист яичников

Различают следующие виды:

- фолликулярные (70 — 73% случаев);

- эндометриоидные (10%);

- кисты жёлтого тела (5%);

- текалютеиновые (2%);

- параовариальные (околояичниковые) (8 — 10%) и др.

Фолликулярные и кисты жёлтого тела могут проходить без медицинского вмешательства.

Также они могут быть единичные или множественные, одно- либо двусторонние, осложнённые и неосложнённые.

Фолликулярная киста

Прежде всего необходимо сказать, что представляет собой овуляция. Это процесс выхода яйцеклетки (женские половые клетки) из яичника в брюшную полость, вследствие разрыва доминантного (главного) зрелого фолликула — места созревания яйцеклетки. Из-за ряда факторов (раннее возникновение менструаций до 11 лет, различные нарушения менструального цикла и др.) разрыв преовуляторного фолликула не происходит, продолжается его рост и формируется киста. Наблюдаются чаще в репродуктивном возрасте, редко в постменопаузе (период после полного окончания «месячных»).

Киста представляет собой тонкостенное образование, состоящее из 2 — 3 слоёв фолликулярного эпителия (специфическая ткань), содержащее прозрачную светло-жёлтую жидкость. Сверху она покрыта плотной соединительной тканью. Признаком перехода нормального фолликула в патологическую кисту служит увеличение жидкостного образования до 30 мм и более. Рост продолжается максимум до 10 см в диаметре.

Чаще клинически они никак себя не проявляют, изредка может возникать боль внизу живота, нарушение менструального цикла.

Эндометриоидные кисты

Эндометриоз — это болезнь, при которой клетки внутреннего слоя матки распространяются за его пределы. Такие гетеротопии (изменённые места закладки) достигают яичников и в процессе менструального цикла претерпевают изменения с образованием кист различных размеров. Но эндометриоидные ткани способны распространяться и на другие органы:

- кишечник;

- мочевой пузырь;

- мочеточники;

- другие органы малого таза.

Долгое время кисты протекают бессимптомно. Периодически могут возникать неприятные ощущения при половом акте, тянущие боли в животе.

Киста жёлтого тела

Возникает данный вид на месте уже лопнувшего фолликула вследствие скопления жидкости. Иногда могут содержать кровь и называются такие кисты — геморрагические. Объём такой кисты обычно невелик и может достигать четырёх — шести сантиметров. Полагают, что эти кисты образуются при нарушении крово- или лимфообращения в жёлтом теле. Встречаются от 16 до 45 лет.

Специфические проявления отсутствуют, изредка при образовании кистозного образования отмечаются незначительные боли в животе. Наиболее частое осложнение — это кровоизлияние в полость кисты. Может быть сильным и приводить к картине «острого» живота (патологически напряжённый и чересчур болезненный).

Параовариальная киста

Это опухолевидное образование, располагающееся между листками широкой связки матки, формирующееся из придатков яичника (околояичник, везикулярные привески). Чаще возникают в возрасте от 20 до 40 лет. Размеры варьируют от пары см до гигантских, способных занимать всю брюшную полость. Располагаются сбоку или чуть выше матки. Стенка их тонкая до 2 мм, прозрачная, с выраженной сосудистой сетью (похожа на кровоснабжение при злокачественных образованиях). Содержимое кисты — водянистая жидкость. Клинически себя не проявляют, но по мере роста возможны боли и увеличение живота в размерах, нарушение менструального цикла. Самостоятельно параовариальные кисты не рассасываются.

Дермоидная киста

Это доброкачественное образование размерами до 15 см в диаметре. Чаще локализуется с правой стороны (можно прощупать самостоятельно). Содержимым кисты может стать:

- жировая ткань;

- зубы;

- волосы;

- нервная ткань;

- костная ткань.

Встречается в любом возрасте. Период полового созревания и травмы живота являются провоцирующими факторами. Образуется дермоидная киста из-за попадания остаточных эмбриональных тканей в структуры яичника. По мере роста образования характерны тянущие боли внизу живота.

Текалютеиновая киста

Такие кисты образуются при весьма редком заболевании у беременных девушек — пузырном заносе. Формируется вследствие чрезмерной стимуляции гормональными препаратами. Кисты обычно множественные, располагаются симметрично с обеих сторон. Лучшей профилактикой заболевания служат роды, а вот медицинские манипуляции наоборот ухудшают течение патологии.

Семь причин образования кист яичника

Различают следующие причины:

- Перенесённые аборты, «таблетированные» аборты. Образование кист после этих вмешательств составляет 30 — 35% случаев из-за формирования гормональных нарушений и воспалительных явлений.

- Неполноценное функционирование яичников. При нём происходит нарушение созревания фолликула.

- Заболевания гипофиза (аденома или другие опухоли, травмы), щитовидной железы. Происходит нарушение гормонального фона.

- Сахарный диабет, ожирение. При данных заболеваниях нарушен синтез гормонов.

- Курение. Оно вызывает спазмирование сосудов и, как следствие, нарушение кровоснабжения яичников.

- Воспалительные заболевания женских половых органов хронического течения (аднексит, инфекции, передаваемые половым путём и др.).

- Эндометриоз. Клетки внутреннего слоя матки забрасываются в яичники и в течение менструального цикла проходят изменения с образованием кист.

Ранее излеченные кисты яичника способны рецидивировать, поэтому необходимо минимум 2 раза в год наблюдаться у врача гинеколога.

Клиническая картина

При наличии данной патологии могут беспокоить такие симптомы, как:

- чувство распирания внизу живота;

- боли ноющего характера в той же области, особенно при росте кистозного образования;

- дискомфорт и боль при половом акте;

- менструации наступают позже или раньше положенного срока (нерегулярные);

- болезненность при менструации;

- учащённое мочеиспускание;

- тошнота или реже рвота.

Симптомы, при которых стоит немедленно обращаться к врачу

Возникновение данной симптоматики служит поводом для скорого посещения специалиста:

- острые боли внизу живота;

- патологически напряжённый при прощупывании живот («деревянный»);

- ничем не обусловленный подъём температуры;

- нарушения менструального цикла;

- появление у представительниц слабого пола волос на лице или огрубения голоса;

- наличие асимметрии живота, увеличение его в объёме, особенно одностороннем;

- прощупывание на передней брюшной стенке опухолевидного образования;

- болезненность при мочеиспускании.

Последствия кист яичника

Кисты яичников осложняются достаточно редко. Причиной может стать несвоевременное обследование у врача-гинеколога и поздно начатое лечение. Возможны следующие осложнения:

- перекручивание ножки кисты яичника. Чем выраженнее перекрут, тем значительнее боли внизу живота. При перекруте в 90 градусов (неполном) отмечается постепенное нарастание клинической картины. При полном происходит резкое нарушение кровоснабжения кисты яичника с её омертвением (некрозом) и развитием картины перитонита (воспаления листков брюшины) — возникает рвота, поднимается температура тела, выраженные боли в животе, положительные симптомы Щёткина-Блюмберга (раздражения брюшины). Необходима срочная госпитализация;

- разрыв капсулы кисты. Боль носит острейший характер, появляются симптомы внутреннего кровотечения — слабость, головокружение, снижение артериального давления, липкий холодный пот, боль, отдающая в правое плечо, обморочное состояние, при выраженной кровопотере — шоковое состояние. Отмечается болезненность при влагалищном исследовании в дугласовом пространстве — заднем своде влагалища из-за скопления в нём крови. Провоцироваться разрыв может резким подъёмом тяжестей, прыжком, наклоном, агрессивным половым актом и др.;

- нагноение кисты. Сопровождается клинической картиной интоксикационного синдрома — повышение температуры до высоких значений, боли внизу живота, общая слабость, недомогание, тахикардия (учащённое сердцебиение);

- малигнизация — переход доброкачественной кисты в злокачественную форму (раковое перерождение). Наиболее склонна к этому эндометриоидная киста.

Кроме того хотелось бы отметить, что кистозные образования яичника неблагоприятно влияют на попытки забеременеть или на течение самой беременности. Она влияет на процессы физиологического развития плода, редко может стать причиной выкидыша. Крайне редко, если женщина не проходило предварительное обследование до беременности, наличие у неё кисты и её постоянный рост может нарушать кровоснабжение стенок матки, что может стать показанием для прерывания беременности.

Диагностика

Проводят следующие диагностические мероприятия:

- гинекологический осмотр. Позволяет выявить болезненность в нижних отделах живота и увеличение в размерах придатков. Это первоначальная процедура при подозрении на кисту яичника;

- ультразвуковое исследование яичников, особенно трансвагинальным методом. Очень информативный метод, который позволяет визуализировать округлое образование различной эхогенности с наличием жидкости внутри;

- компьютерная томография. Позволяет дифференцировать кисту от других опухолевых новообразований;

- пункция дугласова пространства или, другими словам, заднего свода влагалища. Прибегают к данной процедуре при подозрении на скопление крови или других жидкостей в брюшной полости. Особенно ценна пункция при наличии осложнений — разрыве капсулы, кровотечении;

- диагностическая лапароскопия. Производится под общей анестезией и позволяет не только диагностировать кистозное образование, но и произвести его удаление в необходимом случае;

- общий анализ крови. Позволяет выявить воспалительный процесс или наличие инфекции (повышение лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, сдвиг лейкоформулы влево), позволяет оценить степень кровопотери (гематокрит — количество красных клеток крови, снижение гемоглобина);

- общий анализ мочи также позволяет определить наличие инфекции (увеличение лейкоцитов);

- тест на беременность. Важен для дифдиагностики от внематочной беременности. Он показывает абсолютно любое наличие беременности у женщины.

Симптоматика кисты яичника также схожа с такими заболеваниями, как:

- острый аппендицит;

- болезни кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, энтерит и другие);

- внематочная беременность;

- злокачественные новообразования;

- воспалительные заболевания органов малого таза (аднексит и др.).

Лечение кист яичника

Выбор методики лечения будет зависеть от:

- степени выраженности симптоматики;

- возраста пациентки (зависит сохранение репродуктивной системы);

- вероятности перехода в злокачественную форму;

- размеров и структуры диагностируемого образования.

Консервативное лечение

При обнаружении кисты жёлтого тела или фолликулярного вида придерживаются выжидательной тактики. Данные кисты способны к самостоятельному рассасыванию. Возможно назначение витаминных комплексов (В1, В6, С, А), моно- или двухфазных оральных контрацептивов (Джес, Линдинет, Ригевидон и др.). Помогает в рассасывании кист такой растительный препарат, как Цивилин. Возможно применение народных методов лечения, иглорефлексотерапии.

Хирургическое лечение кист

Если не происходит положительной динамики, то прибегают к хирургическому лечению. Его проводят следующими способами:

- лапароскопическое удаление кисты. Делается через небольшие проколы в передней брюшной стенке. Отмечается незначительной травматичностью и достаточно быстрой реабилитацией после вмешательства;

- лапаротомическое удаление — через широкий разрез по передней стенке живота. Проводится, если доказана злокачественная природа новообразования, при очень больших размерах образования, у женщин с выраженным ожирением.

Объём операции

- кистэктомия — удаление кисты в пределах здоровой ткани яичника;

- овариэктомия — суть операции в полном удалении яичника, часто вместе с маточной трубой;

- клиновидная резекция — это удаление кистозного образования и прилегающих к нему тканей.

После проведённого лечения ткани кисты должны быть направлены на гистологическое исследование (для исключения злокачественности процесса).

Народная медицина

К полному исчезновению кист народные методы лечения не приводят. Более эффективны следующие средства:

- отвар корня одуванчика. Корень измельчить, залить кипятком, настоять около 15 минут. Принимать по трети стакана 2 раза в день по 5 дней перед каждой менструацией;

- отвар из боровой матки. Чайную ложку измельчённой травы залить стаканом кипятка, настоять один день, процедить. Пить по трети стакана три раза в день за час до еды одну неделю. Курс можно повторить при наступлении следующей менструации. Данная лечебная трава содержит природные фитоэстрогены, биофлавоноиды, арбутин, сапонины и другие полезные вещества.

Широко используется также прополис, настои из красной щётки, зимолюбки, сок лопуха и другие.

Профилактика

Основой профилактики являются:

- регулярные осмотры врачом гинекологом, минимум 2 раза в год;

- ультразвуковое исследование яичников раз в год, особенно если у кровных родственников образовывались кисты, возможно генетическая предрасположенность;

- контроль массы тела;

- лечение эндокринологической патологии, приводящей к нарушению гормонального баланса;

- отказ от курения.

Заключение

Не стоит откладывать данную проблему, особенно в долгий ящик. От этого решения зависит дальнейшая судьба большой и крепкой семьи.

В настоящее время и прохожу обучение в интернатуре по направлению «Общая врачебная практика» и продолжаю работать в ГУТКЦАПП поликлиники № 3 г. Тирасполь.

Оценка статьи

Мы приложили много усилий, чтобы Вы смогли прочитать эту статью, и будем рады Вашему отзыву в виде оценки. Автору будет приятно видеть, что Вам был интересен этот материал. Спасибо!

Загрузка…

Источник