Миома матки спаечный процесс в левом придатке

Спаечный процесс придатков матки и бесплодие. Лечение

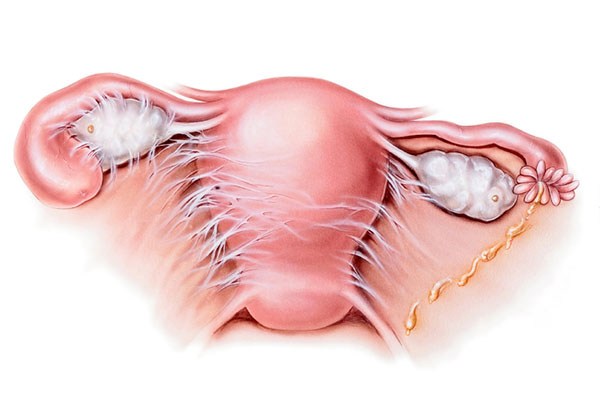

Хирургические операции на органах репродуктивной системы могут стать причиной образования спаек. Большинство хирургических вмешательств на репродуктивных органах женщин, желающих сохранить детородную функцию, выполняются при лечении бесплодия, по поводу миомы матки, кисты яичника. Бережные, щадящие и сведенные к минимуму манипуляции с тканями, частое орошение тканей изотоническим раствором натрия хлорида, хороший гемостаз уменьшают образование спаек, но не исключают их полностью. Дополнительные терапевтические меры — профилактическое введение антибиотиков, интраперитонеальное введение глюкокортикоидов и предотвращающих адгезию тканей средств не помогают улучшить репродуктивную функцию у этих женщин.

Околотрубные или околояичниковые спайки снижают фертильность, вредно влияя на транспорт гамет яйцеклетки. Устранение таких спаек улучшает фертильность. Tulandi и соавт. исследовали частоту возникновения беременности у бесплодных женщин со спайками в области придатков матки. У женщин, подвергнутых лапаротомии для разделения спаек придатков матки, частота оказалась выше, чем у женщин, оставленных без лечения. Суммарная вероятность зачатия после наблюдения в течение 12 и 24 мес составила 40 и 42% соответственно в первой группе, 8 и 13% соответственно — во второй. Показатель же внематочной беременности в обеих группах оказался одинаковым. Внутренние поражения фаллопиевых труб в большей степени, чем спайки, ответственны за возникновение внематочной беременности.

Спайки можно разделять с использованием лапароскопических ножниц, электрокаутера или лазера. Результаты практически аналогичны. В первую очередь спайки, снабженные кровеносными сосудами, следует коагулировать или вапоризировать лазером. При проведении процедуры участок спайки поддерживают в натяжении с помощью щипцов и разделяют. Пленочные спайки разделяют, плотные — вырезают. Частота беременности после лапароскопического сальпингоовариолизиса составляет 60%, а внематочной беременности — 5%. Однако частота беременности после сальпингоовариолизиса у женщин с тяжелыми формами спаек или плотными спайками невелика — 10-15%. Таким пациенткам рекомендуют ЭКО.

В ретроспективном исследовании не было обнаружено статистически достоверного различия между обобщенными показателями зачатия после применения лапароскопического и микрохирургического разделения спаек, с учетом длительности бесплодия. Добавим также, что не обнаружено разницы в частоте повторного возникновения спаек после микрохирургического или лапароскопического их разделения. Однако лапароскопический доступ имеет дополнительные преимущества — меньшие болевые ощущения после операции, быстрое выздоровление, короткое время пребывания в стационаре, меньший риск инфицирования и меньшее количество случаев тромбоэмболии.

Проведенное Tulandi и соавт. проспективное рандомизированное исследование эффективности повторной лапароскопии показало отсутствие увеличения показателя беременности или снижения частоты внематочной беременности после повторной лапароскопии, проведенной через 1 год после репродуктивного хирургического вмешательства.

Гистеросальпингография (ГСГ) остается наиболее широко используемым методом оценки проходимости маточных труб по причине простоты, экономической оправданности и способности привести к зачатию. Однако ГСГ часто ассоциируется с ложной проксимальной окклюзией, вызванной, возможно, спазмом труб или скоплениями в них слизи, поэтому отсутствие контрастирования просвета маточной трубы при ГСГ нельзя считать фактом ее истинной окклюзии и следует провести селективную катетеризацию. Если и это не приносит успеха, пациенткам предлагают ЭКО.

Самый распространенный случай непроходимости трубы в средней трети — ятрогенный, вызванный трубной стерилизацией. Восстановление проходимости трубы после стерилизации методом анастомозирования считают наиболее успешной реконструктивной хирургической операцией на фаллопиевых трубах. В качестве альтернативы, особенно женщинам, близким к позднему репродуктивному возрасту, можно рекомендовать ЭКО.

У женщин с гидросальпинксом будет больше шансов зачать с помощью ЭКО, если фаллопиевы трубы удалены; жидкость гидросальпинкса вредит имплантации. Молодым женщинам, страдающим трубным бесплодием, но желающим зачать естественным путем, можно предложить подвергнуться реконструктивной операщ на фаллопиевых трубах, которую проводят с помощью лапароскопического доступа. Женщинам в пременопаузальном периоде или с серьезными повреждениями маточных труб следует предложить ЭКО.

Кратко о современном состоянии проблемы заболеваний маточных труб и бесплодия:

• Заболевания фаллопиевых труб остаются самой распространенной причиной бесплодия.

• ГСГ служит лучшим методом диагностики заболеваний труб.

• Проксимальная трубная непроходимость обычно определяется при ГСГ и может исчезнуть самопроизвольно, поэтому рекомендуют повторить ГСГ, прежде чем использовать другие методы лечения.

• Лучшим способом коррекции проксимальной трубной непроходимости служит рентгеноскопически или гистероскопическое канюлирование.

• Непроходимость трубы в средней трети обычно вызвана предшествующей перевязкой фаллопиевых труб и подлежит восстановлению проходимости с помощью лапароскопической реконструктивной операции.

• При дистальной трубной непроходимости тяжелой степени пациенткам обычно предлагают ЭКО. Менее тяжелые случаи можно лечить хирургически.

• Количество случаев внематочной беременности после хирургических вмешательств на фаллопиевых трубах увеличивается.

• Тяжелые формы гидросальпинкса, особенно видимые при УЗИ, должны быть удалены перед ЭКО.

— Также рекомендуем «Внематочная (эктопическая) беременность. Распространенность и причины»

Оглавление темы «Лечение миом матки. Трубное бесплодие»:

- Лапароскопическая миомэктомия. Особенности

- Эмболизация маточной артерии (ЭМА) — миомы матки. Постэмболизационный синдром

- Ультразвуковое лечение миом матки. УЗ-терапия

- Криомиолиз при лечении миом матки. Проблематика маточных лейомиом

- Заболевания маточных труб. Причины и диагностика непроходимости фаллопиевых труб

- Проксимальная трубная непроходимость и бесплодие. Причины, диагностика и лечение

- Непроходимость в средней трети маточной трубы. Диагностика и лечение

- Дистальная трубная непроходимость и бесплодие. Лечение

- Спаечный процесс придатков матки и бесплодие. Лечение

- Внематочная (эктопическая) беременность. Распространенность и причины

Источник

Что такое спаечный процесс?

Спайки – это тонкие пленки из соединительной ткани, которые образуют сращения между органами. Трудность лечения и профилактики образования спаек (спаечного процесса) заключается в том, что само их образование является защитной реакцией организма, т.е. физиологически естественным процессом.

Причины образования спаек

Спаечный процесс инициируется различными факторами. Основные причины – последствия операций и воспалительные заболевания. Спаечный процесс в малом тазу может быть вызван хроническим воспалением маточных труб (сальпингитом), эндометриозом, воспалением яичников.

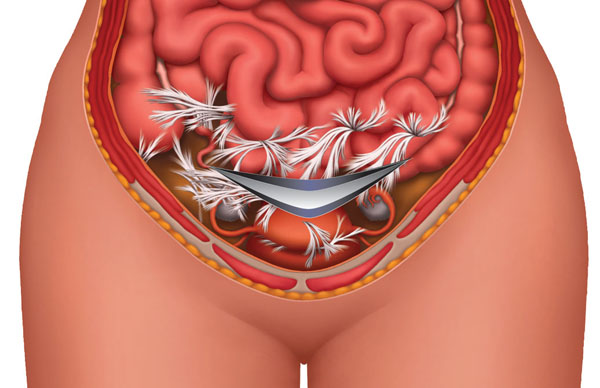

Немного подробнее рассмотрим физиологические принципы образования спаек. Органы малого таза и брюшной полости отделены от мышечной брюшной стенки специальной прослойкой из тонкой пленки – брюшиной. Благодаря гладкости брюшины и жидкости внутри брюшной полости внутренние органы могут смещаться при необходимости, петли кишечника ложатся в естественном для пищеварения положении. Также, благодаря гладкости брюшины, беспрепятственно происходит процесс движения и оплодотворения яйцеклетки, последующее созревание плода в матке с естественным смещением других органов малого таза по мере увеличения плода.

Все эти процессы протекают естественно, если между органами и брюшной полостью нет спаек. Образование спаек вызывает смещение органов относительно брюшины, нарушение нормального тока внутренних жидкостей, в том числе выхода яйцеклеток из яичников и перемещения их по маточным трубам.

Диагностика спаечного процесса

Во многих случаях заболевание протекает бессимптомно. Частый признак возможного спаечного процесса — боли внизу живота. Они вызываются анатомическими нарушениями, которые происходят, когда спайки образуют плотные тяжи и смещают органы.

Распространенный в гинекологии метод диагностики УЗИ в данном случае малоэффективен. Однако установленная по картине УЗИ или гистеросальпингографии непроходимость маточных труб с большой вероятностью свидетельствует о наличии спаечного процесса. Качественную картину для диагностики заболевания дает метод магнитно-резонансной томографии (МРТ брюшной полости, малого таза). Но наиболее эффективно показывается себя диагностическая лапароскопия. Во время данной процедуры при необходимости можно от диагностики сразу перейти к операции по удалению спаек.

Лечение спаечного процесса

Основной метод лечения спаечного процесса – лапароскопия. Эта операция проводится через небольшие проколы в брюшной стенке под контролем видеокамеры, помещаемой внутрь брюшной полости. Во время операции спайки рассекают механическим способом, либо лазером, либо электрическим ножом. Для предотвращения послеоперационного образования спаек в брюшную полость вводятся барьерные жидкости, либо используют механические барьеры – наложение рассасывающейся пленки на яичники и маточные трубы.

Лапароскопическая операция проводится в условиях операционной и стационара, но переносится легко и имеет небольшой реабилитационный период. Через 2 недели пациентка может вернуться к привычному образу жизни.

Подробнее о лечении спаечного процесса различной локализации >>

Расчет стоимости хирургического лечения спаечного процесса в нашей клинике ведется по государственным расценкам.

→ Узнайте все подробности по телефонам +7 (495) 979 00 00 или +7 (495) 211 71 78.

→ Посмотрите информацию о расчете стоимости лечения.

Возможные осложнения и последствия спаечного процесса

Спаечный процесс во многих случаях протекает без выраженных симптомов, лишь иногда пациентки жалуются на боли внизу живота. Но это не значит, что болезнь столь безобидна. На ранней стадии заболевания спаечный процесс вокруг маточных труб и яичников не мешает прохождению яйцеклетки. Беременность еще возможна. На более поздних стадиях спайки препятствуют захвату яйцеклетки, вызывают перекрут маточных труб, наступает бесплодие. Если локализация спаечного процесса в придатках матки односторонняя (слева или справа), то есть вероятность, что во втором, здоровом яичнике сможет пройти нормальный процесс созревания и перемещения яйцеклетки.

Спаечный процесс после операции

После операции образование спаек может активизироваться снова, так как происходит травматизация тканей, кровоизлияние в брюшную полость, внедрение микрочастиц инородного вещества. Поэтому обязательно проводится постоперационная медикаментозная терапия. Иногда для профилактики спаечного процесса рекомендуют сделать через некоторое время диагностическую лапароскопию.

Специалисты нашей клиники помогут диагностировать и вылечить спаечный процесс.

Позвоните консультанту +7 (495) 211-71-78, 979-00-00 или задайте вопрос доктору.

Источник

Несмотря на длительный период изучения спаечных процессов в брюшной полости, в частности, в малом тазу, единых взглядов на механизм их возникновения и профилактику до настоящего времени не выработано. Смертность от кишечной непроходимости, причиной которых явились спайки, по данным исследователей США составляет в 1 год около 2000 человек. У женщин спаечный процесс в малом тазу встречается в 2,6 раза чаще, чем у мужчин, а спаечная непроходимость кишечника — в 1,6 раза. В то же время смертность в результате этой патологии среди женщин ниже на 10-15%.

Что такое спаечный процесс в малом тазу

Брюшная полость выстлана брюшиной, представляющей собой замкнутую серозную оболочку. Она состоит из 2-х листков, переходящих один в другой. Один из них, париетальный, выстилает внутреннюю поверхность всей брюшной полости и полости малого таза, второй, висцеральный — покрывает внутренние органы.

Главные функции брюшины — это обеспечение свободной подвижности органов, уменьшение трения их между собой, защита от инфекции и локализация последней при проникновении ее в брюшную полость, сохранение жировой ткани полости живота. В результате воздействия повреждающих факторов возникает нарушение снабжения кислородом поврежденной зоны (гипоксия). В дальнейшем возможны 2 варианта развития:

- физиологическое восстановление брюшины;

- развитие спаек.

Во втором случае происходит адгезия («слипание») между разными участками висцеральной брюшины или последней с париетальным листком, формирование тяжей (сращения, спайки). Этот процесс происходит по фазам:

- Реактивная, протекающая в течение первых 12 часов после воспалительного или механического повреждения брюшины.

- Экссудативная — на 1-3 сутки повышается проницаемость сосудов, что приводит к выходу в полость малого таза недифференцированных клеток, клеток воспаления и жидкой фракции крови, в которой содержится белок фибриноген.

- Адгезивная — на третьи сутки фибриноген трансформируется в фибрин, который выпадает на поверхности брюшины в виде нитей. Недифференцированные клетки развиваются в фибробласты. Последние синтезируют коллаген, который является основным веществом соединительной ткани.

- Фаза молодых спаек, длящаяся от 1 до 2 недель. Они рыхлые из-за недостаточного количества коллагена. В спайках происходит рост новых сосудов, нервных окончаний, в них мигрируют клетки гладкой мускулатуры.

- Формирования плотных фиброзных соединительнотканных зрелых спаек — длится от двух недель до 1 месяца. Они уплотняются за счет повышения плотности коллагена и превращения капилляров в сосуды более крупного калибра.

Причины и факторы риска

Весь многофазный спаечный процесс органов малого таза универсален для любого повреждения — воспалительного или механического характера (при травме, воспалении, операциях). Он является адаптационным механизмом, который направлен на отграничение участка воспаленияот здоровых отделов. Само по себе образование спаек является защитной реакцией организма в ответ на повреждение тканей и уменьшение снабжения их кислородом. Однако склонность к спаечному процессу, степень его выраженности и распространенность у всех людей разные, что зависит от генотипических и фенотипических (связанных с генотипом) признаков и особенностей.

Таким образом, главной причиной спаечного процесса в настоящее время считается генетически обусловленная избыточная реактивность соединительной ткани, сниженная иммунологическая защита и предрасположенность брюшины к соответствующему типу реакции. В связи с этим факторы риска возникновения спаечной болезни подразделяют на:

- эндогенные, или внутренние, представляющие собой генетические обусловленные особенности организма, которые снижают его адаптационную способность к возникновению гипоксии;

- экзогенные, или внешние — это такие, которые находятся вне организма и по своей площади и силе воздействия превышают степень адаптационных его возможностей;

- комбинация эндогенных и экзогенных факторов, что во много раз повышает вероятность формированияи степень распространенности спаек.

Спаечный процесс малого таза по своей выраженности взаимосвязан с выраженностью спаечного процесса всей брюшной полости. Клинически наиболее частыми причинами являются:

- Хирургические вмешательства. На выраженность и частоту спаек влияют срочность оперативного лечения (у 73%), вид доступа, объем операции, введение дренажей в малый таз для оттока крови и воспалительной жидкости (у 82%). Так, например, лапароскопический доступ менее травматичный, чем лапаротомический (с разрезом передней брюшной стенки); удаление маточной трубы, яичника, миомы, надвлагалищная ампутация матки без придатков или ее экстирпацияи т. д. также различаются по степени повреждения брюшины. Значительно увеличивается частота спаечной болезни после повторных операций на различных отделах полости живота: после первой операции она составляет в среднем 16%, а после третьей — 96%.

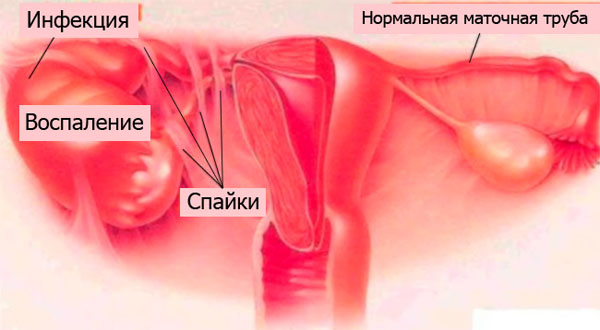

- Процессы воспалительного характера матки и придатков, бактериальный вагиноз (кольпит). Наиболее часто спаечный процесс провоцируют воспаления, вызванные хламидиями, гонококками, а также сочетанием инфекционных возбудителей, передаваемых половым путем.

- Осложнения течения беременности и родов, диагностическое выскабливание полости матки, искусственное прерывание беременности, особенно повторные инструментальные аборты, контрацепция с применением внутриматочной спирали. Все это способствует развитию восходящей инфекции.

- Наружный эндометриоз органов малого таза (разрастание клеток внутренней оболочки матки за ее пределы). Повреждение эндометриозом во многих случаях стимулирует иммунные механизмы, ведущие к формированию фибринозных соединительных тяжей между соседними структурами.

- Системные иммунные заболевания соединительной ткани (склеродермия, дерматомиозит, ревматизм, системная красная волчанка и др.).

В проводимых исследованиях одна причина образования спаек была установлена лишь в 48%, в остальных случаях — это было сочетание двух и более факторов.

Клиническое течение спаечной болезни и ее диагностика

Спайки становятся клинической проблемой только в том случае, если они приводят к конкретным осложнениям, от чего зависят и симптомы спаечного процесса органов малого таза. К основным осложнениям относятся:

- Кишечная непроходимость

- Синдром хронической тазовой боли

- Нарушение вынашивания плода, бесплодие

Признаки кишечной непроходимости

Кишечная непроходимость может протекать в острой и хронической формах. Острая кишечная непроходимость возникает в результате уменьшения просвета кишечника из-за сдавления его спайкой, ущемления стенки участка кишки или вхождения петли кишечника в виде двустволки в «окно», сформированное спайками и т. д. В результате ущемления участка кишки нарушается пассаж каловых масс и отхождение газа по кишечнику, что приводит к перерастяжению более верхних его отделов. Кроме того, раздражение нервных рецепторов кишечной стенки вызывает спазм концевых ветвей брыжеечных артерий, нарушение в них микроциркуляции, ухудшение оттока венозной крови и лимфы, выпот жидкой части крови в просвет кишечника.

Этот упрощенный механизм острой кишечной непроходимости объясняет:

- появление в животе болей схваткообразного, а затем и постоянного характера;

- сухость во рту;

- вздутие живота;

- тошноту и рвоту;

- отсутствие акта дефекации и отхождения газов.

При оказании своевременной хирургической помощи прогноз благоприятный. В противном случае наступает некроз (омертвение) стенки или определенного участка кишки, что требует уже не просто рассечения спаек и освобождения участка кишечника, а его резекции (частичное удаление). При более длительном течении заболевания наступают обезвоживание организма, электролитные нарушения, гиповолемический шок, сосудистая, сердечная и дыхательная недостаточность и т. д. с последующим вероятным неблагоприятным исходом.

Хроническая кишечная непроходимость иногда может длиться годами и не приводить к более тяжелым последствиям. Она проявляется периодически возникающими различной интенсивности кратковременными схваткообразными болями, запорами, иногда поносами, умеренным вздутием живота преходящего характера, тошнотой, редко — рвотой. Такая симптоматика иногда может быть спровоцирована физической нагрузкой, употреблением продуктов, способствующих газообразованию (чеснок, бобовые, продукты, богатые клетчаткой).

Синдром хронической тазовой боли

Боли связаны с натяжением спаек при смещении органов малого таза. При этом происходит раздражение болевых рецепторов и кратковременная ишемия (нарушение питания кровью) в результате как механического воздействия самих тяжей, так и рефлекторного спазма сосудов.

Для хронической тазовой боли характерны:

- Длительные, почти постоянные, с периодическим увеличением интенсивности боли в нижних отделах живота, паховых и поясничной областях. Эти боли могут носить острый, ноющий или тупой характер. Часто их тенденция к усилению связана с психоэмоциональной и физической нагрузкой, переохлаждением, определенным положением тела в течение длительного времени.

- Болезненные менструации и периоды овуляции.

- Боли во время чрезмерно активного полового акта, подъема тяжестей или занятий физкультурой, при акте дефекации, переполнении мочевого пузыря или его опорожнении.

Наличие хотя бы одного из этой группы симптомов свидетельствует в пользу диагноза синдрома хронической тазовой боли.

Нарушение вынашивания плода и бесплодие

Спаечный процесс малого таза при беременности способен в некоторой степени ограничивать подвижность матки и ее увеличение. Растяжение фиброзных спаек при этом может сопровождаться частыми, а иногда и почти постоянными болями в нижних отделах живота, позывами на частое мочеиспускание, запорами, дискомфортом при дефекации, вздутием живота и вынужденными ограничениями в полноценном питании женщины. Симптоматика зависит от локализации и выраженности спаечного процесса.

Опасность состоит в том, что тяжи могут приводить к нарушению иннервации и кровообращения в различных отделах матки и связанной с этим ее гиперактивности. Последнее может стать причиной самопроизвольного аборта или преждевременных родов.

Но еще большее влияние оказывает спаечный процесс на возможность оплодотворения. Деформация маточных труб, изменение положения по отношению к другим органам, уменьшение их просвета, окклюзия (закрытие) фимбриального или ампулярного отделов с развитием гидросальпинкса (скопление жидкости в маточной трубе), нарушение подвижности фимбрий — все это может стать причиной ухудшения транспорта по этим отделам яйцеклетки или/и сперматозоидов, отсутствия оплодотворения или возникновения последнего, но с последующим развитием внематочной беременности. Кроме того, наличие спаек подавляет рост фолликулов, что связано со снижением адекватности кровоснабжения яичников.

Спайки являются причиной непроходимости маточных труб и, как следствие, бесплодия

Диагностика заболевания

Основана на:

- симптоматике и уточнении данных анамнеза (опроса): наличие в прошлом воспалительных процессов в малом тазу, абортов, оперативных вмешательств, эндометриоза, внутриматочной спирали;

- данных влагалищного осмотра гинекологом, во время которого определяется расположение матки и ее подвижность, наличие болезненности, размеры, степень подвижности и смещения придатков и других органов;

- данных УЗИ органов малого таза, гистеросальпингографии или ультразвуковой гистеросальпингоскопии, позволяющих оценить проходимость маточных труб, и, при необходимости, лапроскопического осмотра.

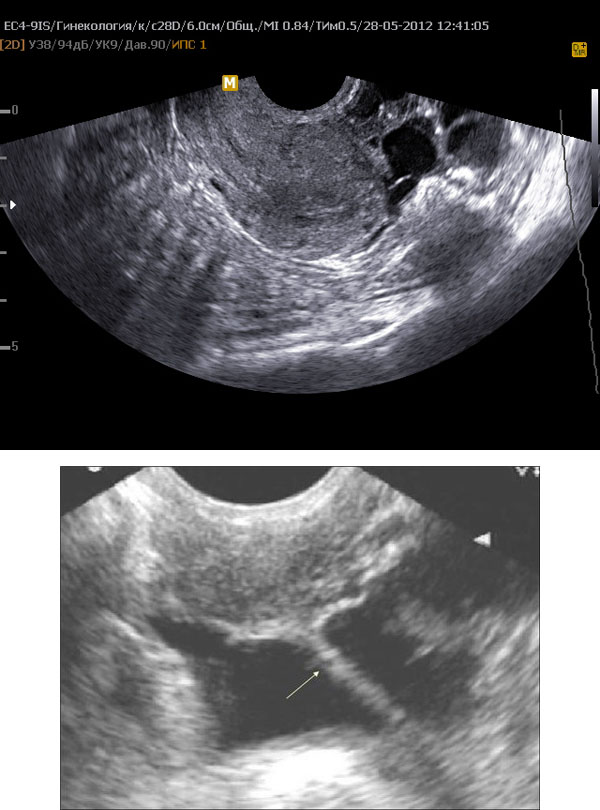

Так выглядит спаечный процесс на снимке УЗИ

Принципы лечения

Лечение спаечного процесса в малом тазу осуществляется такими консервативными методами, как диетотерапия, применение ультразвука, токов высокой частоты, ионофореза с ферментными препаратами, магнитотерапии, грязелечения и других. Однако любая консервативная терапия в целях ликвидации спаек неэффективна. В некоторой степени она помогает в устранении симптомов спаечного процесса при хронической кишечной непроходимости, синдроме хронической тазовой боли и, еще меньше — при бесплодии.

При возникновении острой непроходимости показано только хирургическое рассечение спаек и восстановление функции кишечника, при необходимости — его резекция.

Для лечения бесплодия возможны попытки восстановления расположения маточных труб путем рассечения спаек лапороскопическим методом и их последующей гидротубацией (промывание труб растворами), что также малоэффективно.

Чаще всего при бесплодии приходится использовать современные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в том числе стимуляцию яичников с целью получения единичных зрелых фолликулов (индукция овуляции), методы искусственного введения в полость матки отобранной и обработанной спермы (искусственная инсеминация) и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Источник