Образование миомы матки при беременности

Миоматозный узел на матке при беременности: как влияет узел миомы на беременность, лечение миомы в Москве

03 ноябрь 2017

14141

14141

0

0

Врачи нередко диагностируют миому во время беременности – женщины стали позже рожать, возраст, в котором начинает развиваться патология (после 30-35 лет) совпал с возрастом, когда у многих современных женщин наступает первая беременность. Обнаруживать заболевание стали чаще из-за хорошей информативности ультразвукового исследования, которое позволяет увидеть даже небольшие миоматозные узлы.

Врачи нередко диагностируют миому во время беременности – женщины стали позже рожать, возраст, в котором начинает развиваться патология (после 30-35 лет) совпал с возрастом, когда у многих современных женщин наступает первая беременность. Обнаруживать заболевание стали чаще из-за хорошей информативности ультразвукового исследования, которое позволяет увидеть даже небольшие миоматозные узлы.

Обращаем ваше внимание, что данный текст готовился без поддержки нашего Экспертного совета.

Миоматозные узлы, обнаруженные во время беременности, вызывают у женщин страх, нередко из-за отсутствия знаний о заболевании. Получить консультацию врача-гинеколога можно не только в женской консультации, а также в онлайн режиме на консультации по e-mail.

Миома нередко диагностируется у молодых женщин и девушек. Диагноз становится причиной для беспокойства о возможности зачатия и рождения ребенка в будущем, о влиянии заболевания на плод во время беременности, на родовую деятельность. На консультации у врача можно узнать:

- Как правильно лечить заболевание, чтобы не развилось осложнений.

- Каким органосохраняющим методом удаляют узловые образования перед планированием беременности.

- Как лечить заболевание, если беременность уже наступила.

- Можно ли отложить лечение на период после родов.

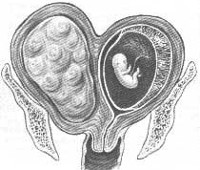

Миоматозные узлы матки – это доброкачественные образования, которые формируются в мышечном слое органа. Локализация миомы отражается в ее названии:

- Интрамуральный узел – развивается из хаотически переплетающихся гладкомышечных волокон в среднем мышечном слое, характеризуются межмышечным расположением. Рост образования вызывает увеличение размера матки. Растущие интрамуральные узлы способны деформировать полость органа и фаллопиевы трубы. Симптомы заболевания – нарушение менструального цикла, боли во время менструации, во время физических нагрузок, полового акта.

- Субмукозная миома – образование располагается под слизистым слоем матки (эндометрием). Характеризуется ростом узла внутрь полости матки, становится причиной обильных и длительных менструаций, межменструальных кровотечений, развития анемии. Большие узлы деформируют детородный орган, вызывают бесплодие. Симптомы заболевания – слабость, снижение работоспособности, тахикардия, головокружение, шум в ушах.

- Субсерозный узел – развивается во внешнем мышечном слое детородного органа, растет в сторону брюшной полости, может иметь широкое основание или развиваться на тонкой ножке. Начало развития узла этого типа протекает бессимптомно, затем он сдавливает соседние органы, и появляются первые признаки заболевания. Симптомы заболевания – чувство давления на мочевой пузырь, боли в нижней части живота, прямой кишке, запоры, нарушение мочеиспускания.

- Миома может располагаться в шейке матки – такой тип заболевания встречается редко.

Заболевание редко становится причиной бесплодия. Встречаются случаи, когда пациентки с миомой не имеют серьезных сбоев в работе эндокринной системы, нарушений менструального цикла, другие пациентки длительное время имеют проблемы с зачатием и вынашиванием беременности, нарушением гормонального баланса, заболеваниями половой сферы. Подготовка к беременности проходит в зависимости от типа миомы, ее размера и локализации, состояния здоровья женщины.

Небольшая миома хорошо отзывается на гормональную терапию, лечение останавливает рост образования, но полного излечения не происходит. Миомы удаляют перед планированием беременности с помощью органосохраняющих методик, позволяющих женщине впоследствии зачать и выносить ребенка. В ряде случаев беременность наступает несмотря на то, что в полости матки диагностирована миома – беременность и роды проходят без осложнений, в положенный срок.

Узел в области шейки матки вызывает непроходимость цервикального канала – такое состояние снижает шансы на зачатие. Если беременность наступает — заболевание становится препятствием для нормального родоразрешения. Шансы на естественное зачатие снижаются, если узлам матки сопутствуют другие заболевания половой сферы, обнаружены образования подслизистого типа, имеющие тенденцию к быстрому росту в сторону полости матки. Беременность может наступить даже при наличии больших узлов матки, но выносить такую беременность будет сложно – могут развиться тяжелые осложнения. Встречаются случаи, когда на ультразвуковом исследовании узел на ножке в полости матки ошибочно принимают за беременность на раннем сроке.

Негативным фактором, препятствующим естественному зачатию, является нарушение баланса гормонов, которое всегда присутствует при развитии миомы. Миомы имеют большое количество рецепторов, чутко реагирующих на изменение баланса гормонов в организме женщины. Повышение уровня эстрогенов приводит к быстрому росту миоматозных образований. Нарушение соотношение прогестерона и эстрогенов становится причиной нарушения программы деления гладкомышечных клеток, ускоренного развития гладкомышечных образований.

Если у пациентки обнаружен подслизистый узел на матке, множественные образования, миомы больших размеров, беременность не наступает в течение года, а у женщин старше 35 лет в течение полугода — требуется консультация врача-репродуктолога. В течение длительного времени естественное зачатие не произошло — врач рекомендует экстракорпоральное оплодотворение. Вероятность беременности выше у женщин до 35 лет, с возрастом шансы на естественное зачатие уменьшаются.

Беременным женщинам с узлами матки следует своевременно обратиться за помощью, записаться на приём к опытному врачу–гинекологу, строго выполнять все рекомендации врача.

3

Узел на матке при беременности: первый триместр

Если женщина с узлами матки забеременела, то она должна знать, что изменение гормонального фона в ее организме может привести к росту миоматозных узлов. Узлы матки продолжают увеличиваться весь первый триместр, к концу этого периода рост останавливается. В большинстве случаев увеличение доброкачественного образования происходит на 5-12%, в редких случаях узел продолжает расти до конца беременности, иногда очень быстро. Такое состояние требует срочного лечения.

В первом триместре беременности осложнения могут развиться, если плацента плода прикрепилась рядом с узлом, вероятность прерывания беременности существует при больших миоматозных образованиях матки. У женщин с миомами почти в два раза возрастает риск преждевременного прерывания беременности в первом триместре.

4

Миоматозный узел матки при беременности: второй триместр

Во втором триместре прекращается рост узлов матки, начавшийся из-за гормональной перестройки в организме женщины с началом беременности. Опасность во втором и третьем семестре беременности представляют быстрорастущие и большие узлообразования. Они значительно сужают полость детородного органа, снижают его способность растягиваться. Увеличивается риск преждевременного прерывания беременности из-за повышения сократительной деятельности матки. Во время беременности миома может вызвать развитие анемии. В рацион беременной женщины вводят больше белков, назначают препараты железа, витамины группы В, фолиевую кислоту и витамин С.

Большой размер узла или рост миомы в третьем триместре приводят к нарушению развития плода. Сдавливая, узлообразования вызывают нарушения развития скелета плода, снижают поступление питательных веществ – миомы оттягивают на себя часть питательных веществ, поступающих в кровь. Ребенок может родиться с очень низким весом, искривленной шеей, деформированным черепом, конечностями, у таких детей часто наблюдается высокое внутричерепное давление, отставание в развитии. Нередко у беременной случается отслойка плаценты, открывается маточное кровотечение.

6

Родовая деятельность у женщины при узлах в матке

Многие врачи считают, что узлы в матке являются причиной длительной родовой деятельности. Как будет проходить процесс родов, зависит от локализации и типа миоматозных узлов. Наличие множественных и растущих узлообразований — это показатель для проведения кесарева сечения. Миоматозные образования матки становятся причиной нарушения свертываемости крови, оказывают негативное влияние на весь организм женщины. Во время кесарева сечения врачи не проводят удаление образований из-за высокойвероятности развития кровотечения.

Лечение миомы проводится не ранее, чем через два года после родов. За это время сформируется стабильный шов на матке после кесарева сечения, нормализуется гормональный фон. При обращении к врачу пациентка будет направлена на диагностику, которая даст возможность оценить состояние узловых образований, появление новых или регресс старых узлов. Если во время беременности произошел рост узлов матки, после родов динамика роста мало изменилась – врач направит пациентку на удаление миомы, будет назначена поддерживающая гормональная терапия.

8

Органосохраняющие методики лечения

Выбор метода лечения зависит от многих факторов: размера образования, локализации, наличия осложнений, типа доброкачественной опухоли, возраста женщины. При выборе метода лечения врач учитывает желание пациентки сохранить детородный орган, иметь в дальнейшем детей. К органосохраняющим методикам относятся:

- ФУЗ аблация. С помощью этого метода проводят аблацию миомы воздействием фокусированного ультразвука под контролем МРТ. Во время процедуры под воздействием ФУЗ происходит дробление тканей узла из биологических тканей матки. Процедура относится к безопасным, неинвазивным, безболезненным методам лечения заболевания. Перед процедурой женщина проходит тест на беременность, который должен быть отрицательным. Перед проведением ФУЗ-аблации голени пациентки бинтуют эластичным бинтом, внутривенно вводят седативные препараты, ставят мочевой катетер. Сама процедура состоит из трех этапов – базового сканирования МР, процедуры ФУЗ-аблации, контрольного сканирования МР с контрастированием. После процедуры возрастает вероятность наступления беременности.

- ЭМА (эмболизация маточных артерий). Кровоснабжение матки осуществляется по разветвленной сети сосудов, которые получают кровь из маточных и некоторых других артерий. Кровоснабжение доброкачественного образования происходит по концевым сосудам из маточных артерий, в некоторых случаях из бассейна яичниковых артерий. В миоме не создаются коллатерали, которые дают возможность получать кровоснабжение из других источников. Эта особенность позволила создать новый метод борьбы с заболеванием – эмболизацию маточных артерий. С помощью катетера, через прокол в бедренной артерии, врач вводит эмболы (шарики из медицинского полимера) в сосудистую систему миомы — подводит катетер к сосудам матки в области формирования образования. Попадая в сосуды узла, эмболы скапливаются и блокируют их, прекращая кровоснабжение миомы. Так как сосуды образования концевые, эмболы не могут попасть в другое кровеносное русло. Ткани узлового образования, лишенные кровоснабжения, начинают перерождаться, превращаясь в соединительную ткань. Узлы миомы регрессируют. Во время процедуры ЭМА проводится лечение всех миоматозных образований матки. Процедура безболезненная, не требуется проведение наркоза, процесс занимает не более 20 минут. Процесс регресса узла может идти длительное время — от нескольких месяцев до двух лет.

- Лапароскопическая миомэктомия. Операция представляет собой эндоскопическое удаление узлов матки через проколы передней брюшной стенки. Лапароскопическая миомэктомия относится к органосохраняющим методикам, помогает сберечь фертильность и менструальную функцию. Характеризуется быстрым восстановительным периодом после проведения операции. Показанием к миомэктомии с лапароскопическим доступом служат: миомы большого размера, подбрюшинные образования, сочетанные патологии, узлы на ножке. Операция идет от 30 минут до 2 часов, под наркозом. Через проколы в области пупка и внизу живота с помощью специальных хирургических инструментов проводится удаление узлов матки. Эффективность операции зависит от опыта и мастерства хирурга. Лапароскопическая миомэктомия относится к техническим сложным методам.

- Гистероскопическая миомэктомия. Операция проводится через влагалище и шейку матки. Вводится гибкий прибор (гистероскоп) и с помощью специальных хирургических инструментов удаляются узлы. Процедура может выполняться под общим наркозом или местной анестезией, на первой неделе менструального цикла. Показания для проведения гистероскопической миомэктомии: узлы на ножке, субмукозные образования. Процедура проводится при отсутствии спаечного процесса и хорошей мобильности детородного органа, при отсутствии патологии придатков матки, значительного стенозирования влагалища. Операция непродолжительная, с минимальной потерей крови. Гистероскопическая миомэктомия показала высокую эффективность при восстановлении репродуктивной функции женщины. Проводить операцию должен квалифицированный хирург с большим опытом вагинальной хирургии.

Небольшие узловые образования нередко обнаруживаются у беременных во время первого исследования на УЗИ. Часто беременность проходит без осложнений, заканчиваясь нормальными родами. Женщинам с миомами, планирующим беременность, следует ответственно отнестись к выбору клиники лечения миомы. Врач помогает пациентке определиться, когда проводить лечение – до беременности или после нее. Эффективность лечения будет зависеть от правильно выбранного метода, оснащенности клиники, квалификации и опыта врача.

Список литературы

- Аксенова Т. А. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при фибромиоме матки / Т. А. Аксенова // Актуальные вопросы патологии беременности. — М., 1978.— С. 96104.

- Бабунашвили Е. Л. Репродуктивный прогноз при миоме матки: дис. канд. мед. наук / Е. Л. Бабунашвили. — М., 2004. — 131 с.

- Боголюбова И. М. Воспалительные осложнения послеродового периода у женщин с миомой матки / И. М. Боголюбова, Т. И. Тимофеева // Науч. тр. Центр. Ин-та усовершенствования врачей. —1983. —Т.260. — С. 34-38.

Смотрите также

Источник

Миома матки при беременности — это доброкачественное объемное образование миометрия, возникшее до начала гестации и способное осложнить ее течение. У большинства пациенток клиническая симптоматика отсутствует. При крупных неоплазиях заболевание может проявляться тяжестью в нижней части живота, запорами, учащением дефекации и мочеиспускания, отечностью ног и гениталий. Диагностируется с помощью УЗИ матки. Для консервативного лечения миоматозных узлов используют спазмолитики, токолитики, антиагреганты. При наличии показаний возможно выполнение консервативной миомэктомии.

Общие сведения

Миома матки определяется у 0,2-6% беременных, при этом более 2/3 пациенток находятся в возрасте старше 30 лет, у половины из них это первая беременность. В последние годы отмечается омоложение заболевания с все частым выявлением опухолей миометрия у больных 27-29 лет. Большинство молодых пациенток имеют отягощенную наследственность, согласно данным исследований, если у женщины была обнаружена миома в позднем репродуктивном возрасте или пременопаузе, ее дочь обычно заболевает на 10-15 лет раньше. В 10-40% случаев течение гестации и родов при наличии миоматозных узлов является осложненным, в наиболее тяжелых случаях возможны потеря плода и матки.

Миома матки при беременности

Причины

Специалисты в сфере гинекологии предлагают ряд теорий образования миоматозных узлов, однако на сегодняшний день причины развития миомы у небеременных и беременных женщин продолжают уточняться. По мнению многих авторов, предрасполагающими факторами к началу неопластических процессов в миометрии вне зависимости от наличия гестации являются:

- Дисгормональные расстройства. Дисбаланс половых гормонов наблюдается при заболеваниях яичников (хронических оофоритах, аднекситах, кистах, эндометриозе), нарушениях гипоталамо-гипофизарной регуляции, эндокринной патологии (сахарном диабете, гипотиреозе, аутоиммунном тиреоидите, заболеваниях надпочечников), избыточной массе тела.

- Посттравматические изменения волокон миометрия. У пациенток, ранее перенесших аборты, диагностические выскабливания, операции на матке, другие инвазивные процедуры возможно повышение пролиферативной активности клеток мышечного слоя. Преобладание процессов неогенеза над апоптозом способствует образованию гладкомышечных узлов (миом).

- Отягощенная наследственность. Доказана роль генетических мутаций в развитии патологии. Хромосомные аберрации выявляются у 30-73% больных. Миоматоз чаще обнаруживается при точечных аберрациях генов ESR1, ESR2, при которых изменяется чувствительность эстрогеновых рецепторов, и MED12, влияющего на синтез белка-регулятора активности других генов.

Дополнительным фактором риска у беременных становится изменение уровня половых гормонов в локальном кровотоке матки, направленное на поддержание гестации. По данным наблюдений, в первые 8 недель гестационного срока усиливается гиперплазия и гипертрофия клеток миометрия, что сопровождается ростом опухоли. Определенную роль могут играть нарушения на центральном уровне нейрогуморальной регуляции, связанные с психологической реакцией на беременность и более выраженные у тревожно-мнительных женщин.

Патогенез

Ключевым звеном образования и роста миомы матки при беременности является нарушение процессов пролиферации, апоптоза и связанного с ними ангиогенеза. Согласно наиболее распространенной теории, усиленная экспрессия рецепторов эстрогена миоцитов (ER-α и ER-β) в первые недели беременности стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток, которые начинают формировать микроскопически и макроскопически определяемые узловые образования. Дальнейший рост опухоли меньше зависит от гормональной стимуляции и регулируется собственными аутокринопаракринными механизмами. Важной особенностью патогенеза миомы у беременных и возможных осложнений заболевания является угнетение клеточной гиперплазии узлов и ускоренная деструкция мышечных клеток в их центральной зоне, начинающиеся с 8 недели гестации. Объем новообразования может оставаться прежним за счет отека, вызванного нарушениями лимфо- и гемодинамики.

При размещении плаценты над крупным интрамуральным новообразованием патологические процессы при беременности происходят не только в тканях миомы, но и субплацентарном ложе. Отмечаются меньшая извитость и укорочение спиральных сосудов, снижение количества анастомозов, увеличение объема межворсинчатого фибриноида. Ворсины частично останавливаются в развитии, остаются патологически незрелыми. Компенсаторные механизмы представлены усиленным ангиоматозом терминальных ворсин, увеличением числа синцитиальных почек. Возможны тромбозы и инфаркты плацентарного ложа, гипоплазия плаценты с развитием фетоплацентарной недостаточности. Истончение слоя миометрия между децидуальной оболочкой и центрипетально растущей миомой повышает вероятность истинного врастания ворсин хориона в стенку матки.

Классификация

При беременности формы миомы матки обычно систематизируют с учетом локализации узла, его размещения в мышечном слое, особенностей основания субсерозных и субмукозных опухолей, количества и размера неоплазий. Именно эти факторы больше всего влияют на развитие гестации и риск возникновения осложнений. По расположению относительно миометрия акушеры-гинекологи различают следующие виды миом:

- Субмукозные. Миоматозный узел размещен под эндометрием и растет в полость матки. При подслизистых миомах чаще всего нарушаются процессы плацентации. Опухоли больших размеров оказывают давление на плод и его оболочки, что может привести к прерыванию беременности и деформациям скелета ребенка.

- Интрамуральные. Новообразование формируется в средней части мышечного слоя. Влияние на беременность обычно оказывает при большом размере узла. Основные осложнения связаны с патологическими изменениями субплацентарной площадки, плаценты, реже — с давлением неоплазии на растущий плод.

- Субсерозные. Опухоль развивается из наружной части миометрия, ее рост направлен в сторону брюшной полости. На гестацию влияет редко. Смещение миомы, расположенной на ножке, повышает риск перекрута новообразования с последующим некрозом. Крупные неоплазии сдавливают соседние органы.

В 5% случаев миомы локализуются в шейке матки, что приводит к возникновению истмико-цервикальной недостаточности у беременных. Клинически значимым является деление миом на единичные и множественные, небольшие и крупные (от 5 см), на ножке или широком основании. Более серьезный прогноз отмечается у женщин с несколькими узлами, опухолями больших размеров или новообразованиями на ножке. Широкое основание субмукозной миомы ухудшает течение беременности только при расположении над ней плаценты. Деление неоплазий по гистологическому строению на лейомиомы, фибромиомы, фибромы прогностического значения при гестации обычно не имеет.

Симптомы

При отсутствии осложнений заболевание у беременных, особенно на начальных этапах, протекает бессимптомно и выявляется случайно во время планового УЗИ-скрининга. При наличии крупных миом возможно ощущение дискомфорта, давления, тяжести внизу живота, несоответствие окружности живота сроку беременности. Учащение мочеиспускания, запоры или более частые позывы к дефекации, отеки ног, наружных гениталий, появление геморроя, вызванные сдавливанием подсерозной опухолью мочевого пузыря, прямой кишки и магистральных вен, большинство пациенток связывают с развитием беременности или заболеваниями гестационного периода (варикозной болезнью, вульварным варикозом).

Осложнения

Вероятность осложненного течения заболевания повышается при наличии узлов размерами свыше 5-7 см, их локализации в области шейки, перешейка, нижней части тела матки, множественном миоматозе, размещении плаценты в проекции новообразования. В 42-58% случаев при миоме отмечается угроза спонтанного раннего выкидыша, риск преждевременных родов достигает 12-25%. Возможно возникновение таких акушерских осложнений, как фетоплацентарная недостаточность с задержкой развития плода, низкое расположение плаценты, ее преждевременная отслойка при нормальной локализации, плотное прикрепление или истинное приращение плацентарной ткани.

Деформация опухолью полости матки способствует формированию аномалий костной системы плода и его неправильному предлежанию. У некоторых беременных подслизистая неоплазия препятствует прохождению ребенка по родовым путям. В родах у пациенток с миомами чаще наблюдается слабость родовых сил, дискоординированная родовая деятельность, возможны разрывы матки и ее шейки, гипотонические кровотечения, послеродовая субинволюция матки. При наличии миом частота мертворождений увеличивается вдвое. Основными неакушерскими осложнениями миоматоза при беременности являются некроз узла, перекрут его ножки. Риск малигнизации неоплазии в гестационном периоде минимальный.

Диагностика

Основной задачей диагностического поиска при миоме у беременных является оценка факторов, способных осложнить гестацию и роды, — количества и размеров узлов, их локализации и расположения по отношению к плаценте. Некоторые традиционные методы диагностики миомы матки при беременности применяются ограниченно. Во время гинекологического осмотра можно выявить несоответствие размеров матки сроку беременности, прощупать крупные субсерозные опухоли на ее передней стенке. Ангиография матки, КТ органов малого таза и другие рентгенологические исследования не рекомендованы из-за возможного повреждающего воздействия на плод. Категорически запрещено проведение гидросонографии и гистероскопии. Для уточнения данных о миоме у беременной обычно применяют:

- УЗИ матки. Миоматозные узлы имеют вид округлых гетерогенных образований с четкими ровными контурами. При преобладании в составе низкодифференцированных гладкомышечных клеток неоплазия является гипоэхогенной, о наличии большого количества соединительнотканных волокон свидетельствует гиперэхогенность. Метод позволяет четко определить размеры опухоли, количество узлов и их расположение.

- УЗДГ сосудов матки. Преимуществом допплерографического исследования является возможность изучения как особенностей кровоснабжения миоматозной неоплазии, так и маточно-плацентарного кровотока. Поскольку при расположении плаценты в области новообразования возрастает риск аномалий ее развития, оценка кровоснабжения обеспечивает своевременное выявление нарушений трансплацентарной динамики.

МРТ матки выполняют по показаниям в сложных диагностических случаях не ранее 4 месяца гестации. Дифференциальную диагностику миомы проводят с аденомиозом, раком и саркомой матки, полипами эндометрия, опухолями яичников, забрюшинными новообразованиями, трофобластической болезнью. При необходимости беременной назначают консультации уролога, онколога, хирурга.

Лечение миомы матки при беременности

Основной врачебной задачей при сопровождении беременной с миоматозным узлом является пролонгация гестации до безопасных для рождения ребенка сроков. Схема медикаментозной терапии миомы при беременности включает препараты, которые снижают тонус миометрия, улучшают кровоток в маточной стенке и опосредованно — в фетоплацентарном комплексе:

- Спазмолитики. Рекомендованы производные папаверина с выраженным миотропным эффектом и умеренным сосудорасширяющим действием. Лекарственные средства этой группы за счет ингибирования фосфодиэстеразы и внутриклеточного накопления цАМФ угнетают поступление ионов кальция в миоциты, снижая тонус и сократительную активность гладкомышечных волокон.

- β2-симпатомиметики. Селективные адреностимулирующие препараты обладают выраженным токолитическим эффектом, хорошо расслабляют миометрий, не влияя на сердечно-сосудистую систему и не ухудшая маточно-плацентарный кровоток. За счет активации аденилатциклазы и увеличения уровня цАМФ снижают внутриклеточную концентрацию кальция и сократительную способность миоцитов.

- Антиагреганты. Целесообразность назначения средств с антитромботическим эффектом обусловлена необходимостью профилактики тромботического некроза миомы. Благодаря усилению антиагрегантных свойств простагландинов и подавлению активности фосфодиэстеразы препараты предотвращают агрегацию тромбоцитов и стимулируют умеренную периферическую вазодилатацию.

Оперативное лечение (консервативная миомэктомия) при беременности проводится в исключительных случаях при атипичном (шеечном, перешеечном) расположении гладкомышечных узлов, больших и гигантских одиночных или множественных опухолях, препятствующих нормальному развитию ребенка, нарушении питания новообразования с признаками его деструкции.

Плановая миомэктомия осуществляется на 16-19 неделях гестации, когда физиологическая прогестероновая защита является максимальной. Из-за высокого риска прерывания беременности удаление миомы после 22 недели не рекомендуется. При перекруте ножки и некрозе опухоли хирургическое вмешательство выполняется экстренно по жизненным показаниям. Крайне редко при начавшемся самопроизвольном прерывании беременности с массивным кровотечением и технической невозможностью выскабливания из-за шеечно-перешеечной локализации узла производится экстирпация матки с плодным яйцом.

Большинству беременных с миомой рекомендованы естественные роды с укорочением периода изгнания. Показанием к плановому кесареву сечению является множественный миоматоз с большими неоплазиями, особенно при их размещении в нижнем сегменте. Экстренное оперативное родоразрешение проводится по акушерским показаниям при клинически узком тазе, терапевтически резистентной слабости родовой деятельности, косом или поперечном положении плода, выпадении петель пуповины, угрозе разрыва матки. В ряде случаев осуществляется расширенное вмешательство с миомэктомией или удалением матки.

Прогноз и профилактика

От 60 до 90% беременностей при миоме матки протекают без осложнений. В 49-60% случаев маленькие узлы практически не изменяются в размерах, в 22-32% отмечается увеличение объема опухоли на 12-25%, у 8-27% беременных новообразование уменьшается в третьем триместре на 5-10%. У части пациенток миомы размерами до 5 см полностью рассасываются в послеродовом периоде. При наличии миомы женщине, которая планирует беременность, необходимо пройти курс консервативного лечения для уменьшения размера узлов или удалить их хирургически при наличии соответствующих показаний. Для предупреждения осложнений рекомендована ранняя постановка на учет в женской консультации, динамическое наблюдение акушера-гинеколога с проведением плановых и неплановых УЗИ для оценки состояния опухоли и плода.

Источник