Тактика фельдшера при миоме матки

После полного дополнительного обследования женщину необходимо поставить на диспансерный учёт по миоме матки, а индивидуальную карту больной направляют участковому фельдшеру.

Задача фельдшера заключается в регулярном наблюдении больной. С этой целью проводятся ежемесячные гинекологические осмотры, фельдшер наблюдает за общим состоянием женщины, развитием и степенями роста миомы. Если же уже была проведена операция по удалению миомы, необходимо более тщательное внимание к женщине, так как высока вероятность возникновения послеоперационных осложнений. Фельдшеру необходимо научить женщину правилам личной гигиены, убедить её в необходимости регулярного наблюдения. Так же для поддерживающей терапии назначить витамины, седативные препараты и следить за тем, чтобы женщина тщательно соблюдала ваши рекомендации и назначения врача.

Осложнения миомы матки

Миома матки по своей сути совершенно не опасное заболевание. Однако она дает довольно широкий спектр осложнений, и некоторые из них могут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья.

Поэтому каждая женщина, у которой выявлена миома, должна быть особенно внимательна к своему состоянию. При появлении таких тревожных симптомов, как боли внизу живота, маточные кровотечения, повышение температуры, тошнота — необходимо немедленно обращаться к врачу.[7;33]

Наиболее частые осложнения миомы без хирургического вмешательства:

1. Перекрут ножки опухоли

Характерно для субсерозных узлов (как правило, субсерозно расположенные миомы растут на тонких ножках). Перекручивание ножки субсерозного узла ведет к нарушению его питания и, в тяжелых случаях, его отмиранию (некрозу). Это осложнение сопровождается весьма неприятными симптомами:

- — сильная, постепенно нарастающая боль в области живота

- — признаки токсикоза (интоксикации)

- — высокая температура тела

- — сухость во рту, обложенный язык

- — тахикардия, нарушение сердечного ритма

- — симптомы перитонита (брюшная стенка болезненна и напряжена, живот вздут, перистальтика кишечника отсутствует)

При перечисленных выше симптомах требуется экстренная госпитализация.

2. Нарушение питания миомы, возможно, с последующим ее некрозом

Причина в деформации сосудов, в связи с давлением на них опухли (при этом миома может быть весьма

небольших размеров). Этому осложнению подвержены и интерстициальные узлы, когда кровеносные сосуды, ведущие к капсуле узла, закупориваются тромбом. При нарушении кровоснабжения в миоматозном узле чаще всего опухоль начинает быстро увеличиваться в размерах (за счет отека) и организм испытывает выраженную интоксикацию. Требуется экстренная медицинская помощь.

3. Обильные и продолжительные менструации

Одно из основных проявлений миомы матки — это нарушение менструального цикла (чрезмерно продолжительные и обильные менструации). Меноррагии (излишняя кровопотеря при менструациях, гиперменорея) больше характерны для субмукозных миом (рост миомы в полость матки). Что часто приводит к анемии, когда снижается содержание гемоглобина в крови. Обильные и продолжительные менструации угрожают здоровью серьезными последствиями.

4. Маточные кровотечения

Матка реагирует на рост миомотозного узла изменением своих функций. Гипертрофируется венозная система в матке, сосуды теряют свой тонус и эластичность; увеличивается кровенаполнение матки. Чрезмерно разрастается эндометрий (внутренняя оболочка полости матки). Гипертрофируется миометрий (мышечный слой матки). Таким образом создается «идеальная среда» для возникновения маточных кровотечений.

Гиперэстрогения (переизбыток женских половых гормонов) нарушает микроциркуляцию в эндометрии и миометрии и является фактором риска развития аномального маточного кровотечения. Признаками дисфункциональных маточных кровотечений являются: нестабильность цикла, большая кровопотеря и продолжительный период менструального кровотечения. При массивном маточном кровотечении может возникнуть опасная анемия, которая сопроваждается бледностью, головокружением, обмороками, сухостью во рту и сильной жаждой. В подобных случаях необходима экстренная госпитализация.

5. Невынашивание беременности и бесплодие

Беременность, в сочетании с миомой, редко проходит совершенно благополучно. Миома в результате давления может пережимать сосуды плаценты и нарушать маточно-плацентарный кровоток, что может представлять угрозу для здоровья будущего малыша. Во время беременности тонус сосудов повышается, а интенсивность кровотока в миометрии, наоборот, становится меньше, затрудняется венозный отток. Эти процессы могут спровоцировать нарушение кровоснабжения в миоме, и, как следствие, некроз миоматозного узла. Беременность, в сочетании с такими проблемами, редко удается сохранить. На фоне миомы матки чаще происходит прерывание беременности, поэтому миому матки стоит рассматривать как фактор невынашивания беременности. Миома матки может вызвать бесплодие, если узел или узлы деформирует полость матки, так называемые «субмукозные» узлы.

6. Анемия

На фоне миомы матки часто возникает железодефицитная анемия. В результате кровопотери, в организме начинает недоставать железа (железо входит в состав гемоглобина). Именно гемоглобин «отвечает» за доставку кислорода ко всем тканям и органам. Главные симптомы анемии — слабость и бледность. При анемии угнетаются все функции внутренних органов.

Своевременное посещение гинеколога или фельдшера и скрупулезное выполнение рекомендаций позволяют значительно снизить риск появления серьезных трудностей со здоровьем.[7;41]

Так же, если уже было проведено хирургическое удаление миомы, возможны варианты послеоперационных осложнений. Последствия недуга зависят от возраста пациентки, размеров образования и других факторов. Многих женщин интересует, можно ли забеременеть после лечения или удаления миомы, как нужно выстроить свой режим после хирургического вмешательства. Вот и ответы:

- 1. После операции всегда существует риск развития миомы. Это происходит, если образование было удалено, но основная причина его появления осталась. Чаще всего миоматозные узлы возникают на фоне гормонального сбоя, и устранить его нужно в первую очередь. Поэтому, врачи назначают пациенткам гормональные препараты.

- 2. После удаления миомы вместе с маткой одним из наиболее неблагоприятных последствий считается рост риска заболевания раком молочной железы. Кроме того, возможно появление ишемической болезни сердца.

- 3. При удалении только узлов плодовитость пациентки может повышаться или снижаться в случае, когда вместе с миомой была удалена часть матки.

- 4. Необходимо учитывать, что при полном удалении матки без шейки менструации будут продолжаться, но станут скудными. Соответственно удаление матки вместе с шейкой не предусматривает появление менструаций вообще. Однако возбуждение, половое влечение и оргазм останутся на прежнем уровне.

- 5. Миома матки последствия могут включать в себя инфицирования и развитие заболеваний половой сферы после операции, так как любое вмешательство в половую сферу создает угрозу для заражения органов.

- 6. Бесплодие — одно из самых тяжелых последствий миомы. Очень важно не запускать заболевание, а вовремя лечить его, чтобы избежать операции по полному удалению матки.

- 7. Злокачественная опухоль может возникнуть на фоне миомы. Вот, почему ее обязательно нужно лечить.

В любом случае осложнения после удаления матки дают о себе знать. В первую очередь много женщин страдают психологически, осознавая невозможность иметь детей (особенно, если операция сделана в детородном возрасте). Некоторые ощущают депрессию и страх о быстром приближении старости, а некоторые замыкаются в себе и перестают интересоваться своей второй половинкой, ощущая свою ущербность. Такая, казалось бы, крайность в восприятии своего нового положения, тем не менее, отмечается все чаще у тех, кто перенес подобную операцию.

Источник

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………..

1. Этиология и

патогенез заболевания

1.2 Клиническая

картина миомы матки

1.3 Диагностика

заболевания

1.4Лечение пациенток

с миомой матки в условиях стационара

1.5 Принципы

неотложной терапии при осложнениях

заболевания

Глава 2 Лечебно – тактические мероприятия при миоме матки

2.1 Характеристика

гинекологического отделения ГБУЗ НО

……………….

2.2 Описание

клинического материала…………….

Заключение………………………………………………………..

Список используемой

литературы…………………………………………..

Приложение 1

————

Приложение

2————-

Введение

Миома матки —

доброкачественная гормонально-зависимая

опухоль миометрия, возникает у женщин

репродуктивного возраста (пик

заболеваемости приходится на 40 лет).

Миома матки составляет до 30% гинекологических

заболеваний.

Актуальность

проблемы обусловлена значительной

частотой заболеваемости миомой матки

в популяции. Миома матки распространенная

опухоль у женщин (25-30%), после 30 лет, причём

ещё в репродуктивном возрасте. По данным

российских ученых около 20% женского

населения в возрасте старше 18 лет, в том

числе около 70% из них в возрасте от 30 до

40 лет, лишаются матки в результате

хирургического лечения.[15].

.

При бесплодии

миому матки обнаруживают в 23,5% случаев.

Первичное бесплодие наблюдается почти

у каждой 4-5-й больной с этим диагнозом

[5]. Сохранение репродуктивной функции

у женщин с миомой матки, в т.ч. после

операции по поводу ее удаления, приобретает

все большую социальную значимость. Это

связано с наблюдающейся тенденцией к

увеличению среднего возраста женщин,

планирующих первую беременность, когда

возможности реализации репродуктивной

функции весьма ограничены [15, 18, 23].

Основным методом ее лечения до настоящего

времени остается хирургический.

По данным ФГУ

НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова, по

поводу миомы матки выполняется до 50-70%

оперативных вмешательств в гинекологических

стационарах России, из которых 60,9-95,5%

приходится па радикальные операции, в

том числе и в репродуктивном возрасте

(24-26,8%) [3].

Знание вопросов

этиологии, патогенеза, клиники, диагностики

и лечения миомы матки позволит фельдшеру

правильно заподозрить данное заболевание,

рекомендовать женщине своевременно

обратиться к врачу для проведения

дальнейшего лечения и сохранению

репродуктивной функции.

Объект исследования:

женщина с миомой матки, нуждающаяся в

медицинской помощи на госпитальном

этапе.

Предмет

исследования:

миома матки у женщины, нуждающейся в

медицинской помощи на стационарном

этапе.

Цель работы:

опробирование способов диагностики

миомы и определение тактики ведения

пациентки с этим состоянием на госпитальном

этапе.

Задачи исследования:

1) расширить

теоретические знания по способам

диагностики миомы матки;

2) составить алгоритм

диагностического поиска миомы матки;

3)определить тактику

ведения пациента на госпитальном этапе;

5) оценить результат

работы

Методы исследования:

1. Научно –

теоретический анализ литературы по

теме работы

2. Субъективный

метод обследования пациентки

3. Объективный

метод обследования пациентки

4. Метод дифференциально

– диагностического поиска

5. Метод обобщения

полученных данных

6. Метод систематизации

результатов исследования

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Этиология и

патогенез заболевания

Современные

представления о развитии миомы матки

основаны на гормональной теории.

Нарушения экскреции и метаболического

превращения эстрогенов, а также

соотношения фракций эстрогенов

(преобладание эстрона и эстрадиола в

фолликулиновую, а эстриола — в лютеиновую

фазу) приводят к морфологическим

изменениям в миометрии. Наряду с

эстрогенами рост миомы стимулирует

прогестерон.

В

ткани миомы рецепторов эстрадиола и

прогестерона больше, чем в неизмененном

миометрии. Нарушение обмена половых

стероидов в миоматозных узлах вызывает

стимуляцию клеток при участии так

называемых факторов роста. Медиаторами

действия эстрогенов в ткани миомы матки

являются инсулиноподобные факторы

роста.

Общепризнанные

эндокринные нарушения не являются

основным или единственным фактором

патогенеза миомы матки. Современные

исследования расширили представления

о факторах риска и механизмах развития

миомы матки, среди которых ведущее место

отводится нарушениям функции печени.

Выделение

печени к наиболее важным звеньям

функциональной метаболической системы

«гипоталамус-гилофиз-яичники-печень»

объясняется ее участием в процессе

синтеза, активации, реактивации и

взаимопревращения половых гормонов.

Метаболические и катаболические реакции,

происходящие в печени, многочисленные,

но главным с точки зрения патогенеза

миомы матки следует считать нарушения

холестеринового гомеостаза.

Наряду

с гормональными аспектами патогенеза

миомы матки немаловажную роль играют

изменения иммунной реактивности

организма, особенно при наличии

хронических очагов инфекции, выраженные

изменения гемодинамики малого таза, а

также наследственная предрасположенность.

Зоны роста миомы формируются вокруг

воспалительных инфильтратов и

эндометриоидных очагов в миометрии.

Зачатки миоматозных узлов могут

образовываться на эмбриональном этапе.

Рост клеток-предшественниц продолжается

много лет на фоне выраженной активности

яичников под действием эстрогенов и

прогестерона. Миомы неоднородны по

структуре. В зависимости от соотношения

мышечной и соединительной ткани узлы

подразделяют на миомы, фибромы и

фибромиомы.

В

соответствии с классификацией ВОЗ по

отношению к мышечному слою матки выделяют

межмышечную (интерстициальную миому,

подслизистую (субмукозную) и подбрюшинную

(субсерозную). Если подслизистая миома

матки на 1/3 располагается в толще

миометрия, то говорят о миоме с

центрипитальным ростом узла. По

локализации выделяют миому тела матки,

она выявляется в 95% случаев, шеечную

миому — в 5% случаев, в редких случаях

встречается миома круглой связки или

узлы опухоли могут располагаться

межсвязочно. Если по мере роста миоматозный

узел расслаивает листки широкой маточной

связки, его называют интралигаментарным.

Интерстициальные (межмышечные) миоматозные

узлы растут из среднего слоя миометрия

и располагаются в толще миометрия.

К

основным факторам риска развития миомы

матки относят: позднее менархе, обильные

менструации, высокая частота медицинских

абортов и других внутриматочных

вмешательств, воспалительные заболевания

внутренних половых органов, заболевания

сердечно-сосудистой системы, ожирение,

сахарный диабет, гипофункция щитовидной

железы, заболевания печени, метаболический

синдром, гиподинамия, генетическая

предрасположенность.

Несмотря

на длительную историю изучения

наследственного фактора в генезе миомы

матки, интерес к данной проблеме остается

в центре внимания отечественных и

зарубежных исследователей. Частота

наследственной отягощенности миомой

матки, согласно сводным данным литературы,

колеблется в пределах 14,4-67%[18].

Одним

из ключевых направлений в клинической

иммуногенетике в настоящее время можно

назвать исследование ассоциированности

антигенов Н1.А -системы с болезнями и

разработка иммуногенетических методов

раннего диагноза и прогноза заболеваний

человека.

Учитывая

семейную аггрегированность миомы матки,

часто ставится вопрос о прогнозе

предрасположенности к развитию болезни

среди родственников пациентки с уже

верифицированным диагнозом. Здесь

иммуногенетические исследования могут

внести свой вклад в решении данной

проблемы путем выявления среди

родственников 1 степени родства,

ассоциированных с предрасположенностью

или резистентностью антигенов

гистосовместимости.

Их

эффективность определяется тем фактом,

что в данном случае мы имеем дело не с

наследственными болезнями, проблемами,

которые занимается медицинская генетика,

а лишь с генетическим факторами

предрасположенности человека к

формированию болезни, для реализации

которой в развернутую клиническую форму

необходимо участие средовых разрешающих

факторов [6].

Клиническая

картина миомы матки

Симптомы

заболевания зависят от количества,

размеров и расположения миоматозных

узлов, а также от степени вторичных

дегенеративных и воспалительных

изменений в ткани узлов.

Основные

симптомы лейомиомы

матки:

1.

обильные, длительные менструации и/или

ациклические кровотечения, которые

сопровождаются слабостью, утомляемостью,

приводят к развитию железодефицитной

анемии;

2.

тянущие боли внизу живота, очень редко

возникают острые боли, связанные с

нарушением кровотока в миоматозных

узлах, и сопровождаются повышением

температуры, слабостью;

3.

при больших размерах лейомиомы матки

может происходить давление на соседние

органы: мочевой пузырь, прямую кишку,

что проявляется учащенным мочеиспусканием,

запорами;

4.

бесплодие, невынашивание беременности,

осложнения во время родов наблюдаются

у каждой третьей пациентки с множественными

миомами.

Для

субмукозной

миомы

характерны длительные, обильные

менструации со сгустками (меноррагии),

которые могут продолжаться в

межменструальный период (метроррагии).

(Приложение1) Маточные кровотечения

приводят к развитию анемии. Наряду с

маточными кровотечениями бывают тянущие

и схваткообразные боли внизу живота. В

результате сокращений матки при

субмукозной миомы может произойти

самопроизвольная экспульсия миоматозного

узла. При рождающемся миоматозном узле

боли бывают интенсивными и схваткообразными.

Субмукозная миома матки нередко

сопровождается бесплодием и невынашиванием

беременности.

Отдельные

субсерозные

миоматозные узлы малых размеров могут

долго клинически ничем не проявляться,

но по мере их увеличения возникают

признаки нарушения питания опухоли,

увеличивается вероятность пере-крута

ножки миоматозного узла. Пациентки

могут жаловаться на дискомфорт внизу

живота, периодически возникающие тянущие

или острые боли. Боли могут иррадиировать

в поясничную область, ногу, промежность.

При совершившемся перекруте ножки

миоматозного узла или возникновении

обширной зоны некроза боли становятся

интенсивными, появляются симптомы

раздражения брюшины и общеклинические

признаки «острого живота».

Интерстициально-субсерозные

миоматозные узлы менее подвержены

деструктивным процессам вследствие

нарушения питания, клинически долго не

проявляются и могут достигать диаметра

10-25 см и более. Больных беспокоят ощущение

тяжести и дискомфорта внизу живота, его

увеличение. Болевой синдром связан с

растяжением висцеральной брюшины матки,

давлением миоматозных узлов на нервные

сплетения малого таза. При нарушении

кровообращения в больших миоматозных

узлах боли острые.

В

зависимости от локализации субсерозных

узлов возможно

нарушение функции соседних органов.

Рост миоматозного узла кпереди

способствует развитию дизурических

явлений: больные жалуются на учащенное

мочеиспускание, неполное опорожнение

мочевого пузыря, императивные позывы

к мочеиспусканию, острую задержку мочи.

Перешеечное расположение миоматозного

узла на задней стенке матки приводит к

давлению на прямую кишку и нарушает

дефекацию. Субсерозные узлы, располагающиеся

на боковой стенке матки в нижней и

средней трети, при достижении большого

размера изменяют топографию мочеточника,

могут приводить к нарушению пассажа

мочи на пораженной стороне, возникновению

гидроуретера и формированию гидронефроза.

Субсерозные миоматозные узлы редко

вызывают нарушение менструальной

функции. Однако при множественных узлах

возможно нарушение сократительной

способности миометрия и появление

менометроррагий.

Интерстициальные

миоматозные узлы приводят к увеличению

матки и могут заметно влиять на

сократительную способность миометрия.

У пациенток возникают жалобы на обильные

длительные менструации, реже —

намежменструальные кровяные выделения

из половых путей. Анемия у больных миомой

матки может быть следствием хронических

кровопотерь и острых маточных кровотечений.

У пациенток с большой миомой матки

(более 20 нед беременности) может возникнуть

синдром, обусловленный сдавлением

нижней полой вены, который проявляется

сердцебиением и одышкой в положении

лежа. Пациентки могут жаловаться на

боли, увеличение живота, возможны острая

задержка мочи, гидронефроз.

При

сочетании

интерстициальных, субмукозных и

субсерозных узлов клиническая картина

многообразнее, чем при изолированных

миоматозных узлах.Важную

роль в клинике миомы матки играет

нарушение репродуктивной функции

(бесплодие, невынашивание беременности,

осложненное течение родов и послеродового

периода) [25]. Нарушения функции смежных

органов возникают в результате сдавления

органов миоматозными узлами.

Диагностика

заболевания

В

диагностике миомы матки важную роль

играет правильно собранный анамнез,

проведенный общий осмотр, гинекологическое

исследование и дополнительные лабораторные

исследования. Рассмотрим детально

перечисленные методы диагностики миомы

матки.

При

двуручном гинекологическом

исследовании пациенток

с субмукозным расположением миомы тело

матки может быть увеличено незначительно.

У больных с рождающимся субмукозным

узлом определяется сглаженность шейки

матки, в цервикальном канале пальпируется

округлой или овоидной формы миоматозный

узел плотной консистенции. Диагноз

можно уточнить во время осмотра с помощью

зеркал: миоматозный узел пролабирует

из цервикального канала во влагалище,

он белесоватого цвета, с выраженным

сосудистым рисунком или петехиальными

кровоизлияниями. Отдельные субсерозные

миоматозные узлы пальпируются отдельно

от матки как округлые плотные подвижные

образования.

Субсерозные

узлы приводят к увеличению матки и

изменению ее формы. Матка может достигать

значительных размеров, ее поверхность

становится бугристой, миоматозные узлы

при пальпации плотные, а при нарушении

кровообращения — болезненные.

Интралигаментарные

миоматозные узлы определяются сбоку

от матки и выполняют параметрий.

Для

диагностики миомы матки используют

физикальные, лабораторные и инструментальные

методы исследования. Наиболее информативным

из них является УЗИ, с помощью которого

определяют:

• локализацию

и расположение миоматозных узлов

(подбрюшинные; межмышечные; расположенные

в дне, теле матки или в шеечно-перешеечной

области, нижнем сегменте матки);

• отношение

миоматозных узлов к серозной оболочке

и полости матки;

• размеры

узлов, выраженность миоматозного

изменения матки;

• форму

роста миомы матки (центрипетальный рост

опухоли или наличие субмукозного

миоматозного узла, деформирующего

полость матки);

• наличие

вторичных изменений в узлах опухоли

(отек, гиалиновая или красная дегенерация,

некроз) (Рис.1).

Информативность

УЗИ в диагностике миомы матки, по данным

разных авторов, достигает 92,8-95,7%.

Информативность УЗ-диагностики

суб-мукозной миомы матки значительно

возрастет с внедрением в практику

внутриматочной эхографии с помощью

специальных датчиков.

Ультразвуковое

сканирование позволяет обнаружить

интерстициальные миоматозные узлы

диаметром не более 8-10 мм.

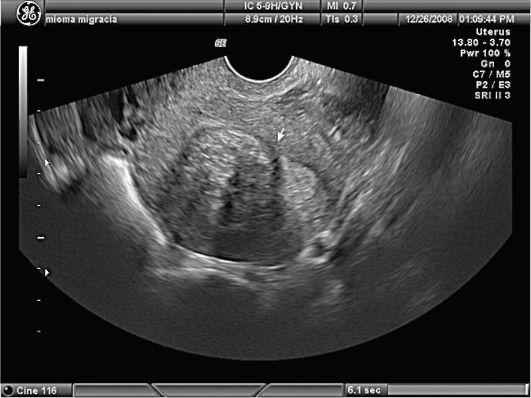

Рис.

1. Миома

матки. Субмукозный узел. УЗИ

УЗИ,

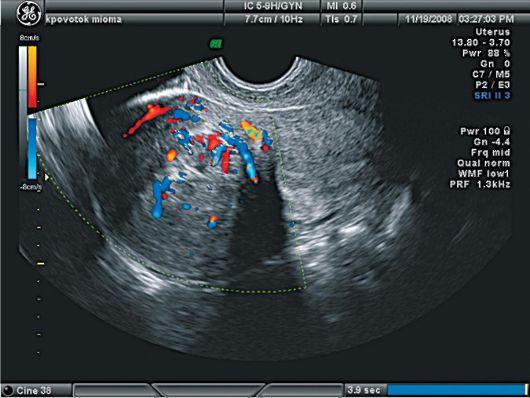

дополненное допплерографией, позволяет

оценить особенности кровообращения в

миоматозных узлах. При простой миоме

регистрируется единичный периферический

кровоток, при пролиферирующей — интенсивный

центральный и периферический

внутриопухолевый кровоток.

Для

уточнения топографического расположения

миоматозных узлов можно использовать

ультразвуковые томографы, дающие трехмерное

ультразвуковое изображение. Трехмерная

реконструкция наиболее информативна

для субмукозной локализации узлов, она

позволяет также оценить сопутствующий

гиперпластический процесс в эндометрии

(рис.2,3,4).

Рис.

2. Периферический

и центральный кровоток в миоме. УЗИ и

ЦДК

Рис.

3. Миома

матки. Субмукозный узел. Трехмерное УЗИ

Рис.

4 Миома

матки. Интерстициальный узел. Трехмерное

УЗИ

Особенно

актуальным является вопрос применения

допплерографии для оценки структуры

опухоли, а также кровотока в матке и

миоматозных узлах.

Гидросонография (ГСГ)

— метод

ультразвуковой диагностики, который

используется для уточнения типа

субмукозной миомы матки (рис.4). ГСГ позволяет

дифференцировать узел и полип эндометрия,

более четко определить размер и

локализацию подслизистого узла

относительно перешейка и устьев маточных

труб, а также оценить степень деформации

полости матки.

Для

дифференциальной диагностики субсерозных

узлов и опухолей забрюшинного пространства,

увеличенных лимфатических узлов,

опухолей малого таза и брюшной полости

наряду с УЗИ применяют КТ и МРТ.

Рис.

4. Миома

матки. Гидросонография

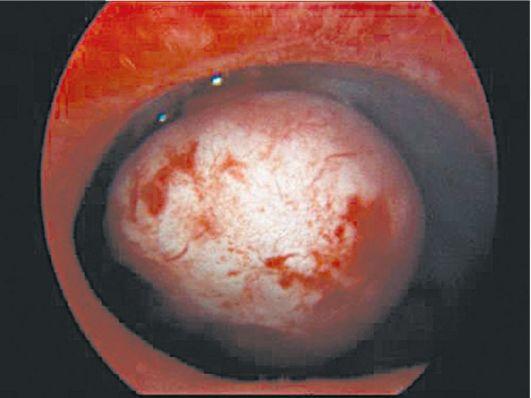

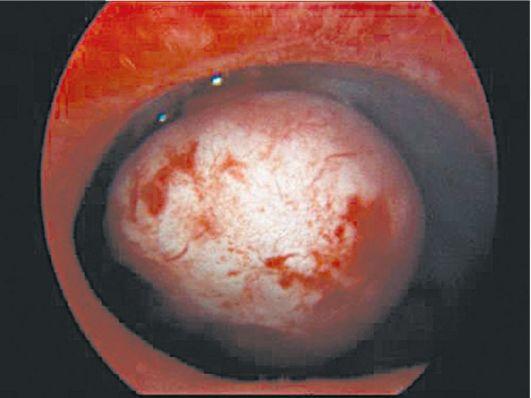

Гистероскопия позволяет

с большой точностью диагностировать

даже небольшие субмукозные узлы (Рис.5).

При обнаружении подслизистого узла

определяют его величину, локализацию,

ширину основания, величину интрамурального

компонента.

Для

исключения патологии эндометрия и

слизистой оболочки цервикального канала

у пациенток с метроррагиями и контактными

кровяными выделениями независимо от

величины миомы матки проводится раздельноедиагностическое

выскабливание слизистой

оболочки матки с последующим гистологическим

исследованием соскоба.

Немаловажную

роль в выявлении небольших и необычно

расположенных миоматозных узлов играют

диагностическая лапароскопия и

компьютерная томография, которые

применяются в основном для дифференциальной

диагностики миомы матки с опухолями

яичников и других органов малого таза

и забрюшинного пространства, с саркомой

матки, с тубоовариальными образованиями

воспалительной этиологии, с эктопической

беременностью.Необходимо

проводить дифференциальный диагноз с

проявлениями менометроррагий и

аденомиозом, а также прерывающейся

беременностью.

Рис.

5.. Субмукозный

узел. Гистероскопия

В

ходе проведенных исследований данных

литературы получено, что информативность

ГСГ (100%) в отношении локализации

субмукозных узлов выше, чем обычного

УЗИ (чувствительность — 89,6%, специфичность

— 93,3%), а также гистероскопии (чувствительность

— 100%, специфичность — 98,2%).

Показаниями

для назначения исследования гормонального

статуса у пациенток являются: молодой

возраст пациентки (до 40 лет), клинические

проявления патологии щитовидной железы

и изменения ее структуры по данным УЗИ

(галакторея, диффузная мастопатия,

трофические изменения дериватов кожи,

неоднородность структуры железы или

изменения ее размеров), нарушения

менструальной функции (мено- и метроррагии),

сахарный диабет, ожирение. Необходимо

исследовать фолликулостимулирующий и

лютеинизирующий гормоны, пролактин,

тиротропин, свободный тироксин, антитела

к пероскидазе и тироглобулину, эстрадиол

и прогестерон.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник