Киста яичника тактика ведения

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П.

В статье показана эффективность комплексной патогенетической терапии с целью восстановления менструальной и репродуктивной функции, проводимой 163 больным репродуктивного возраста с ретенционными кистами яичников после эндоскопических операций. Лечение включало в себя системную энзимотерапию, иммуномодулирующую терапию в раннем послеоперационном периоде с одновременным назначением гормональных препаратов, что позволило восстановить менструальную и репродуктивную функцию у больных с фолликулярными кистами и кистами желтого тела.

ретенционные образования

диагностика

лечение

Проблема реабилитации репродуктивного здоровья у женщин детородного возраста с кистами яичников продолжает оставаться актуальной как в связи с высокой частотой данной патологии [1, 5, 8, 11], так и с увеличением числа женщин, страдающих бесплодием [2, 3, 4].

Цель настоящего исследования — восстановление менструальной и репродуктивной функции у больных с ретенционными образованиями яичников — фолликулярными кистами яичников и кистами желтого тела.

Материалы и методы

В исследование были включены 345 женщин репродуктивного возраста с ретенционными образованиями яичников, среди которых 127 больных с фолликулярными кистами яичников и 166 с кистами желтого тела. Средний возраст больных в группах наблюдения составил 29,88 ± 8,41 лет, m = 0,75 (CI 95 % 28,41; 31,36) и 31,45 ± 8,89 года, m = 0,69 (CI 95 % 30,09; 32,81) (р = 0,11).

На первом этапе всем 345 больным с ретенционными образованиями было проведено тщательное клинико-лабораторное обследование, определение уровней СА-125, гормонального статуса, ультразвуковое исследование с доплерометрией (по показаниям выполнялась магнитно-резонансная томография), больным с бесплодием — оценка овариального резерва.

На втором этапе в неосложненных случаях при диагностике функционального яичникового образования размерами не более 5 см, с бессимптомным течением, характерными эхографическими признаками и визуализируемым периферическим кровотоком нами в течение 1-3 менструальных циклов проводилось консервативное лечение. Консервативная медикаментозная терапия при динамическом наблюдении была проведена среди 102 из 345 пациенток с ретенционными образованиями (29,56 % ± 0,02). Терапия подбиралась индивидуально и включала в себя современные противовоспалительные средства: антибиотики в зависимости от микрофлоры и чувствительности, нестероидные противовоспалительные препараты, а также препараты системной энзимотерапии и гормональные средства (комбинированные оральные контрацептивы, гестагены). При отсутствии противопоказаний 69 из 102 пациенток (67,65 % ± 0,05) под УЗИ контролем была проведена гормональная терапия монофазными оральными контрацептивами (новинет, регулон, микрогинон) в обычном циклическом режиме в течение 3 месяцев. При положительной динамике (уменьшении размеров образования или полной редукции) гормональную терапию продолжали в дальнейшем до 6 и более месяцев. Курс противовоспалительной терапии при наличии кисты с явлениями воспаления, как по данным лабораторного обследования, так и при наличии явных клинических признаков, был проведен 33 из 102 пациенток (32,35 % ± 0,05).

Больным с ретенционными образованиями размерами более 5 см в диаметре, с отрицательной динамикой или отсутствием положительной динамики после консервативной терапии (n = 293) было проведено хирургическое лечение с морфологическим исследованием удаленных тканей яичника.

На третьем этапе с целью восстановления менструальной и репродуктивной функции 163 прооперированным больным, давшим информированное согласие с учетом гистологического заключения и изменений гормонального статуса, была назначена комплексная патогенетическая терапия, включающая гормональные препараты, иммуномодулирующая (виферон) и системная энзимотерапия (вобензим) [6, 7, 10, 12]. Для проведения сравнительного анализа результатов лечения была сформирована группа сравнения (n = 51) — больные с аналогичными заболеваниями, оперированные лапароскопическим доступом и отказавшиеся по различным причинам от послеоперационной терапии. Средний возраст больных группы сравнения составил 33,0 ± 12,04 года, m = 1,68 (CI 95 % 29,61; 36,38;) (р = 0,051 и р = 0,32 по сравнению с группами наблюдения).

Оценка эффективности проводимого лечения осуществлялась при анализе следующих параметров: динамики жалоб больных, оценки менструальной и репродуктивной функции; объективных признаков заболевания (при физикальном и ультразвуковом исследованиях). Динамическое наблюдение за пациентками осуществлялось в течение 6-12 месяцев.

Статистическая обработка полученного материала проводилась с помощью программы обработки электронных таблиц Statistica 6.0 с использованием общепринятых параметрических и непараметрических статистических методов [9].

Обсуждение результатов

Больные фолликулярными кистами яичников чаще всего предъявляли жалобы на боли внизу живота, не связанные с менструальным циклом, носящие тупой, ноющий характер (66,14 % ± 0,04), нарушения менструальной функции (54,33 % ± 0,04) — по типу альгоменореи (32,28 % ± 0,04) и полименореи (20,47 % ± 0,03), нерегулярные менструации (35,43 % ± 0,04), ациклические кровянистые выделения из половых путей (11,81 % ± 0,03). В 7,87 % ± 0,02 наблюдений отсутствовали субъективные симптомы. Бесплодием страдали 27,56 % ± 0,04 больных. Больные с кистами желтого тела чаще предъявляли жалобы на нарушения менструальной функции (46,98 % ± 0,04), в основном по типу альгоменореи (28,31 % ± 0,03), нерегулярные менструации (40,96 % ± 0,04), боли внизу живота, не связанные с менструальным циклом в (30,72 % ± 0,04), ациклические кровянистые выделения из половых путей (18,67 % ± 0,03). Бесплодие имело место у 18,07 % ± 0,03 больных.

При осложненном течении заболевания больных с фолликулярными кистами беспокоили острые боли внизу живота различной интенсивности (25,98 % ± 0,04), с иррадиацией болей в прямую кишку (22,05 % ± 0,04). Симптомы раздражения брюшины были обнаружены у 20,47 % ± 0,03, положительный френикус-симптомом — у 4,72 % ± 0,02 больных. Аналогичные жалобы имели место и у больных с кистами желтого тела. Острые боли беспокоили 53,01 % ± 0,04 больных, симптомы раздражения брюшины выявлены в 24,7 % ± 0,03 наблюдений.

При проведении диагностических мероприятий нами отмечена высокая точность ультразвуковой диагностики ретенционных образований. При сопоставлении данных трансвагинальной эхографии с результатами гистологического исследования в группе фолликулярных кист диагностическая точность составила 96,06 % ± 0,02 (122/127 случаев), в группе кист желтого тела — 96,99 % ± 0,01 (161/66 случаев) (р = 0,64).

При проведении цветового доплеровского картирования (ЦДК) ни в одном случае ретенционных новообразований внутриопухолевый кровоток выявлен не был. При спектральном анализе установлено, что кровоток в капсулах фолликулярных кист носил низкоскоростной среднерезистентный характер. В капсуле фолликулярных кист Vmax — 16,4 ± 0,01, m = 0,0008 (13,4-17,6) см/сек, PI — 1,04 ± 0,04, m = 0,003 (0,21-1,27), IR — 0,48 ± 0,06, m = 0,005 (0,35-1,01). Кровоток в капсулах кист желтого тела носил низкоскоростной высокорезистентный характер. В капсуле кист желтого тела Vmax — 25,4 ± 0,03, m = 0,003 (15,8-32,7) см/сек, PI — 0,86 ± 0,04, m = 0,003 (0,64-1,12),

IR — 0,43 ± 0,03, m = 0,002 (0,33-0,7). Использование ЦДК позволило значительно повысить точность диагностики с 93,73 % ± 0,02 до 98,42 % ± 0,01 при фолликулярных кистах яичников и до 97,59 % ± 0,01 при кистах желтого тела.

Определение концентрации СА-125 и СА-19-9 в сыворотке крови у обследованных больных производилось с целью определения возможности проведения оперативного лечения методом лапароскопии. Значения СА-125 у больных с фолликулярными кистами колебались в зоне низких величин — от 9,2 до 21,5 ЕД/мл. Среднее значение составило 15,8 ± 2,9 ЕД/мл, m = 0,26. У больных с кистами желтого тела показатели СА-125 составляли от 8,7 до 37,2 ЕД/мл, среднее значение равнялось 16,1 ± 8,3 ЕД/мл, m = 0,64. Значения СА-19-9 у пациенток с ретенционными кистами яичников колебались в зоне низких величин от 0,25 до 21,9 Ед/мл и не превышали дискриминационный показатель (37 ЕД/мл).

Детальный анализ гормонального профиля обследованных пациенток выявил нарушения в выработке как гонадотропных, так и половых гормонов. У пациенток с фолликулярными кистами яичников имеется сниженная секреция ЛГ (р < 0,001) при повышенном уровне ФСГ (р = 0,05) в I фазу менструального цикла, средние значения эстрадиола в I фазе менструального цикла и снижение его во II фазе менструального цикла, а также достоверное снижение прогестерона в лютеиновую фазу менструального цикла у 20 % ± 0,07 пациенток. Соотношения ЛГ/ФСГ в среднем было мень-

ше 1, что связано с высокими значениями ФСГ по отношении к ЛГ. У пациенток с кистами желтого тела, несмотря на то, что средние значения гонадотропных гормонов находились в пределах нормы, отмечено не только нарушение соотношения ЛГ/ФСГ в сторону увеличения показателей ФСГ по отношению к ЛГ, но и монотонный уровень ФСГ и отсутствие положительной тенденции к возрастанию уровня ЛГ в динамике менструального цикла. В связи с чем уровень эстрадиола имел тенденцию к незначительному росту во II фазе менструального цикла, а уровень прогестерона у 26,67 % ± 0,08 (р < 0,001) пациенток был ниже нижней границы нормы.

При проведении консервативной терапии в течение первого менструального цикла регрессии на фоне приема оральных контрацептивов подверглись 10 кист (14,49 % ± 0,04), после второго — 12 (17,39 % ± 0,04), третьего — 16 (23,19 % ± 0,05). После окончания наблюдения за регрессией кист (3 месяца) было установлено, что всего в результате гормональной терапии исчезло 38 кистозных образований (55,07 % ± 0,06).

После проведения курса противовоспалительной терапии регресс образований по данным УЗИ был отмечен у 14 (13,72 % ± 0,06) пациенток (рис. 1).

Рис. 1

Оперативное лечение в плановом порядке — 58,7 % ± 0,03 (172/293 случаев) — больным проводилось в начале или середине фолликулярной фазы менструального цикла как лапароскопическим — в 82,59 % ± 0,02 (242/293 случаев), так и лапаротомным доступом — в 17,41 % ± 0,02 (51/293 случаев). Исключения составили экстренные ситуации, возникшие на этапе обследования и подготовки к оперативному лечению — 41,29 % ± 0,03 (121/293 случаев). Объем оперативного вмешательства имел прямую и обратную зависимости от возраста (r = 0,089), экстренности проведения операции (r = 0,166), интраоперационного диагноза (r = 0,152), от принадлежности новообразования к определенной морфологической группе (r = -0,175), сочетания новообразования с другой патологией органов малого таза (r = -0,166) или с наружным генитальным эндометриозом (r = ‒0,230), а также от необходимости проведения дополнительного оперативного вмешательства на втором яичнике при двустороннем процессе (r = -0,232).

Были выполнены: 120 цистэктомий (40,96 % ± 0,03), 137 резекций яичников (44,76 % ± 0,0,3). Реже выполнялись сальпинговарэктомии (8,87 % ± 0,02) и коагуляции небольших (до 2 см) кист яичников (2,39 % ± 0,008). При обнаружении образования яичника на противоположной стороне выполнено 31 вмешательство в объеме: цистэкомий (45,16 % ± 0,09) и резекции яичника (45,16 % ± 0,09), 2 пациенткам (6,45 % ± 0,04) взята биопсия яичника, 1 (3,2 % ± 0,03) выполнена сальпинговарэктомия. При выявлении спаечного процесса в малом тазу производили диагностическую хромосальпингоскопию, овариосальпинголизис и разъединение спаек, пластику труб.

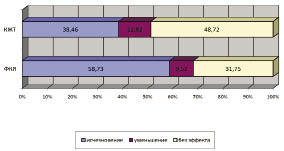

После оперативного лечения 101 пациентке, не имеющей планов в отношении деторождения, была назначена терапия с целью восстановления менструальной функции. До оперативного лечения и проведения терапии у больных имели место следующие нарушения менструльного цикла: нерегулярный цикл (45,54 % ± 0,05), альгоменорея (7,92 % ± 0,03), олигоменорея (7,92 % ± 0,03). Сочетание различных нарушений менструального цикла составляло 26,73 % ± 0,04.

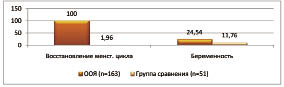

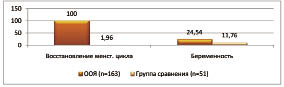

Для восстановления менструального цикла назначался низкодозированный комбинированный оральный контрацептив — этинилэстрадиол в сочетании с дезогестрелом. На фоне лечения через 1 месяц приема комбинированных оральных контрацептивов нарушения менструального цикла сохранялись всего у 42 больных (41,58 % ± 0,05), через 3 месяца у всех больных, принимающих препарат, менструации носили регулярный характер. Не наблюдалось олигоменорея и аменорея. В группе сравнения через 1 месяц после операции положительный результат в плане восстановления менструальной функции отметила только 1 пациентки (1,96 % ± 0,02), что было достоверно меньше (р = 0,000), чем у больных, получающих комбинированные оральные контрацептивы.

До начала использования комбинированных оральных контрацептивов у 8 (7,92 % ± 0,03) больных из 101 отмечалась альгоменорея, через 3 месяца приема альгоменорею отмечали всего лишь 2 (1,98 % ± 0,01) больные. У 2 больных (1,98 % ± 0,01) на 3-м месяце приема все же сохранялась полименорея. К 6-му месяцу данных клинических симптомов не отмечалось. В группе сравнения положительной тенденции в плане лечения альгоменореи не было.

Последующее (спустя 1 год после операции) возобновление у 9 больных (8,91 % ± 0,03) нарушений менструальной функции совпало с прекращением гормональной терапии.

Восстановление детородной функции было проведено 62 пациенткам с бесплодием. В зависимости от результатов гистологического исследования и изменений гормонального статуса каждой пациентке была разработана индивидуальная программа лечения. 85,29 % ± 0,06 больных с оперированными фолликулярными кистами и 92,86 % ± 0,05 с оперированными кистами желтого тела получили эстрогены в сочетании с гестагенами или комбинированные эстроген-гестагенные препараты. Чистые гестагены были рекомендованы больным с выраженной недостаточностью лютеиновой фазы — 8,94 % ± 0,05 с оперированными фолликулярными кистами яичников и 7,14 % ± 0,05 с оперированными кистами желтого тела. Агонисты были назначены 6,04 % ± 0,04 больным с оперированными фолликулярными кистами яичников в сочетании с наружным генитальными эндометриозом.

В результате проведенной комплексной терапии беременность наступила у 40 из 62 пролеченных больных с бесплодием, что составило 64,52 % ± 0,06. Самопроизвольными родами закончились 50,0 % ± 0,08 беременностей, операцией кесарево сечение 25,0 % ± 0,07, самопроизвольным выкидышем — 7,5 % ± 0,04, продолжают вынашивать беременность 7 больных (17,5 % ± 0,06). В группе сравнения беременность наступила у 6 больных, это составило 11,76 % ± 0,04, что было достоверно ниже, чем в группе больных, получавших специальную терапию (р = 0,02).

В результате комплексной патогенетической терапии, проведенной после оперативного вмешательства, менструальная функция нормализовалась в 58,42 % ± 0,05 через 1 месяц и в 100,0 % через 3 месяца после операции. Восстановление фертильности получено в 24,54 % ± 0,03 наблюдений (рис. 2).

Рис. 2

Таким образом, предложенная тактика обследования и лечения больных с ретенционными образованиями яичников заключается в раннем выявлении причины и последовательном проведении лечебных этапов, конечная цель которой — восстановление репродуктивного здоровья и максимально быстрая реализация детородной функции женщины.

Список литературы

- Гаспаров А.С. и др. Апоплексии яичника и разрывы кист яичника. — М.: Медицинское информационное агентство, 2009. — 176 с.

- Кузнецова Е.П. и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика больных с опухолевидными образованиями и доброкачественными опухолями яичников // Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. — 2008. — Т.3, №1. — С. 51‒57.

- Кулаков В.И. Репродуктивное здоровье населения России // Consilium Medicum, 2007. URL: https://www.consilium-medicum.com/magazines/cm/medicum (дата обращения: 03.09.09).

- Кулаков В.И., Гатаулина Р.Г. Сухих Г.Т. Изменения репродуктивной системы и их коррекция у женщин с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников. ‒ М.: Триада-Х, 2005. — 256 с.

- Серебренникова К.Г. и др. Доброкачественные опухоли яичников в практике семейного врача: учебное пособие.- М., 2008. — 90 с.

- Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П. Комплексная терапия и реабилитация у женщин с фолликулярными кистами яичников после эндоскопических операций в амбулаторных условиях // Гинекология. — 2002. — Т. 4. — С. 174‒176.

- Союнов Б.М., Союнов М.А., Каранашева А.Х. Восстановление репродуктивного здоровья женщин после операций по поводу доброкачественных опухолей и кист яичников // Вестник РУДН, 2005. URL: https://www.rdn.ru/index.php (дата обращения: 26.11.09).

- Стародубов В., Цыбульская И., Суханова Л. Охрана здоровья матери и ребенка как приоритетная проблема современной России // Современные медицинские технологии. — 2009. — №2. — С. 11‒16.

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. — М.: Медиа Сфера, 2004. — С. 98‒120.

- Baerwald A., Olatunbosun O., Pierson R. Ovarian follicular development is initiated during the hormone-free interval of oral contraceptive use // Contraception. — 2004. — №70. — Р. 371‒377.

- Nowak M., Szpakowski M., Malinowski A., Maciolek-Blewniewska G.,; Wilczynski J.R., Wladzinski J.,; Kaminski T., Raczkowska Z. Leczenie operacyjne lagodnych guzow jajnika: laparotomia i laparoskopia. [Laparoscopy and laparotomy in the operative treatment of ovarian cysts]. — Ginekol-Pol. 2000, Sep; 71(9): 1173-8.

- Postoperative administration of monophasic combined oral contraceptives after laparoscopic treatment of ovarian endometriomas: a prospective, randomized trial / Muzii L. et al. // Am. J Obstet Gynecol. — 2000. — V. 183. ‒ P. 588‒592.

Библиографическая ссылка

Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕТЕНЦИОННЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 11. – С. 115-120;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=14031 (дата обращения: 30.01.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Кисты — небластоматозные непролиферирующие

опухоли яичников.

Различают следующие виды кист:

1. Фолликулярная киста яичника—

ретенционное образование, возникающее

за счет накопления жидкости в

кистозно-атрезирующем фолликуле.

Макроскопически фолликулярные кисты

– однокамерные тонкостенные образования

туго-эластической консистенции.

Клиническая картина фолликулярных кист

яичника:

— могут возникать в любом возрасте

женщины, но чаще после периода полового

созревания, что свидетельствует о

гормональной зависимости этих

образований;

— боль внизу живота;

— изредка киста обладает гормональной

активностью (секреция эстрогенов);

— возможно нарушение менструального

цикла;

— при влагалищном исследовании — киста

пальпируется сбоку или кпереди от

матки, диаметр её не превышает 6-8см.

Она мало болезненна при пальпации.

Диагностика:

-бимануальное исследование;

-ультразвуковое исследование;

-лапароскопия.

Лечение фолликулярных кист яичника:

— возможно самостоятельное рассасывание

кист небольших размеров. Поэтому при

установлении диагноза фолликулярной

кисты яичника диаметром до 6 см

рекомендуется провести наблюдение за

больной в течение 2-3 менструальных

циклов. Если опухолевидное образование

не рассасывается, показано оперативное

лечение:

— операция – удаление кисты и формирование

яичника из оставшейся здоровой ткани;

— в климактерическом периоде удаляют

придатки матки на стороне кисты.

2. Киста желтого тела– сходна по

строению с желтым телом и отличается

от него лишь размером, который обычно

не превышает 7-8 см диаметре. Стенки кисты

толстые. Внутренняя поверхность кисты

желтая и складчатая. Содержимое кисты

– светлая прозрачная жидкость иногда

с примесью крови. Макроскопически клетки

желтого тела располагаются в стенке

кисты в виде пласта или отдельных групп

клеток, имеются лютеиновые и текалютеиновые

клетки. Кисты желтого тела встречаются

в возрасте от 16 до 45 лет. Часто сопровождаются

воспалением в области придатков матки.

Специфические клинические признаки

отсутствуют. Диагноз кисты желтого тела

устанавливают на основании анамнеза,

данных ультразвукового исследования

и лапароскопии. Наиболее часто осложнение

кисты желтого тела – кровоизлияние в

полость кисты.

В большинстве случаев кисты желтого

тела претерпевают обратное развитие.

Поэтому при кистах желтого тела показано

наблюдение в течение 2-3 менструальных

циклов. Если в течение этого времени

обратного развития не происходит,

показана операция – чревосечение,

удаление кисты с оставлением неизмененной

ткани яичника.

3. Параовариальная киста– ретенционное

доброкачественное опухолевидное

образование, расположенное между

листками широкой связки матки и исходящее

из надъяичникового придатка. Диагностируется

в основном в возрасте 20-40 лет. В редких

случаях возможна малигнизация

параовариальной кисты.

Макроскопически параовариальная киста

– образование округлой или овальной

формы, туго-эластической консистенции,

в подавляющем большинстве случаев

однокамерное с прозрачным жидким

содержимым. Размеры его различные, но

чаще 8-10см. Стенка кисты тонкая, прозрачная,

с сосудистой сетью (состоит из сосудов

брыжейки маточной трубы и стенки кисты).

По верхнему полюсу кисты, как правило,

располагается удлиненная деформированная

маточная труба. Яичник находится у

задненижнего полюса кисты, а в редких

случаях может быть также распластан по

ее нижней поверхности. При посте кисты

в сторону брюшной полости происходит

выпячивание одного из листков широкой

связки матки, образуется ножка кисты,

состоящая из листков брыжейки маточной

трубы. Чаще всего в состав такой ножки

входит маточная труба, а иногда и

собственная связка яичника.

Клиническая картина параовариальной

кисты:

— боль внизу живота и в пояснице;

— по мере роста кисты могут иметь место

симптомы сдавления соседних органов и

увеличение размеров живота;

— нарушение менструального цикла и

бесплодие (редко);

— при перекруте ножки кисты – картина

острого живота (процесс имеет тяжелое

течение при больших размерах кист, когда

в ножку входят маточная труба и связки

яичника).

Установить диагноз параовариальной

кисты помогают ультразвуковое

исследование, когда наряду с кистозной

структурой в области придатков

определяется плотное образование

(яичник), и лапароскопия.

Лечение параовариальной кисты– оперативное: рассечение листка широкой

связки матки (лучше спереди) и вылущивание

кисты из интралигаментарного пространства

с последующим ушиванием листка широкой

связки матки кисетным швом (яичник и

маточные трубы при этом сохраняются).

4.Эндометрииодные кисты (шоколадные)– развиваются при локализации эндометриоза

в яичниках. Основной жалобой больных

при эндометриозе яичников являются

боли, усиливающиеся во время менструации.

Иногда боли принимают весьма интенсивный

характер, появляются симптомы раздражения

брюшины, что обусловлено микроперфорацией

эндометриоидных кист и попаданием их

содержимого (крови в брюшную полость).

Попадание в брюшную полость крови и

частиц ткани приводит к развитию

выраженного спаечного процесса в малом

тазу.

В начале заболевания в области придатков

матки определяется одностороннее

опухолевидное образование небольших

размеров, болезненное при исследовании,

туго-эластической консистенции, округлой

формы. По мере прогрессирования процесса

эндометриоидная киста яичника

увеличивается в размерах, процесс

распространяется на другой яичник,

появляется выраженный спаечный процесс

с образованием единого конгломерата,

состоящего из матки и придатков.

Конгломерат имеет толстую капсулу и

при смещении неподвижен. Процесс может

распространиться на сигмовидную кишку,

вызывая ее стенозирование.

Диагностика эндометриоидных кист:

— клиническая картина – изменение

размеров кист яичников в зависимости

от фаз менструального цикла;

— УЗИ – определение опухолевидного

образование с жидким содержимым;

— лапароскопия;

— микроскопическое исследование ткани

кисты, взятой во время лапароскопии или

лапаротомии.

Больным с эндометриоидными кистами

яичников показано комбинированное

лечение– резекция яичников в

пределах здоровых тканей и по возможности

восстановление нормальных анатомических

взаимоотношений в малом тазу; у пожилых

больных удаляют придатки матки. Удаление

эндометриоидной кисты следует производить

с большой осторожностью, так как вскрытие

ее может привести к обсеменению брюшины

и дальнейшему распространению

патологического процесса. После операции

назначают чистые гестагены – норколут

(прерывистыми курсами, 3 месяца прием

препарата, 2-3 месяца перерыв) в течении

18-24 месяцев; 12,5% раствор 17- оксипрогестерона

капроната.

При выявлении во время лапароскопии

малых форм или начальных форм эндометриоза

яичников производят их коагуляцию СО2-

лазером, затем в течение 9-12 месяцев

назначают чистые гестагены, в

предменструальном периоде после лечения

при необходимости производят контрольную

лапароскопию. При эндометриозе вместо

гестагенов можно использовать диназол.

Соседние файлы в папке на тел

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник