Статья на тему миома матки

Дата публикации 17 октября 2017 г.Обновлено 20 июня 2019 г.

Определение болезни. Причины заболевания

Миома матки — это хроническое заболевание матки, проявляющееся образованием в ней единичных или множественных узлов различной локализации, ограниченное во времени репродуктивным периодом. Миома матки не встречается до начала менструаций и регрессирует после менопаузы.

Ранее миому матки считали истинной доброкачественной опухолью матки, однако в результате исследований было установлено, что она не в полной мере соответствует критериям опухоли, поэтому миому стали называть опухолеподобным образованием.

Миома матки — довольно распространенное заболевание, частота встречаемости достигает 70-80%, однако в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Только в 30-40% случаев наблюдаются клинические проявления миомы.[1][2]

До сих пор неизвестны причины возникновения миомы матки. Ранее предполагалось, что к ее развитию приводят гормональные нарушения, однако эта теория была полностью опровергнута. Миома матки образуется в гормонзависимой ткани и поэтому чувствительна к влиянию половых гормонов, но ее рост не запускается нарушением гормонального фона.

Предполагается, что существует наследственная предрасположенность к развитию миомы матки. Также отмечено, что у представителей темнокожей расы и женщин, имеющих избыточный вес, чаще встречается миома матки [3]. Миома матки никогда не превращается в злокачественную опухоль и не имеет никакого отношения к развитию злокачественных заболеваний матки.

Миома матки чаще всего диагностируется в возрасте 30-40 лет, однако может встречаться у более молодых женщин в 16-18 лет.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы миомы матки

В большинстве случаев миома матки никак себя не проявляет. Только в 30-40% случаев она может нарушить качество жизни женщины.

Основными симптомами миомы матки являются:

- Обильные менструации

- Чувство давления на мочевой пузырь (учащенное мочеиспускание), давление на прямую кишку (затруднения при дефекации)

- Боли в животе, спине, боли при половой жизни

- Увеличение живота

- Бесплодие (редко)

- Невынашивание беременности

Развитие симптомов миомы матки зависит от локализации узла или узлов, а также от их размера. Чем дальше узел от полости матки, тем больше вероятность того, что заболевание будет протекать бессимптомно. Даже условно небольшие, сантиметровые узлы, деформирующие или полностью расположенные в полости матки, могут приводить к обильным менструациям, в то время как узел такого размера в стенке матки или снаружи нее сделает заболевание бессимптомным. Крупные узлы по 6-8-10 и более сантиметров уже начинают увеличивать общие размеры матки, то есть проявляться увеличением живота, а также давлением на мочевой пузырь или прямую кишку. При этом могут быть и обильные менструации за счет увеличения размеров полости матки и нарушения процессов сокращения матки в конце менструации.

Патогенез миомы матки

Миома матки представляет из себя округлое образование различного размера, состоящее из разного сочетания гладкомышечных и соединительнотканных волокон. Крупные узлы миомы могут достигать 20 см, а сама матка с узлами — размера, соответствующего доношенной беременности.

Миома матки бывает единичной и множественной, то есть в матке может быть несколько небольших узлов или сочетание небольших узлов и нескольких больших или единичный большой узел.

Известно, что каждый узел в матке растет независимо друг от друга из одной-единственной клетки, которая получает дефект, запускающий процесс деления. Женские половые гормоны являются основным фактором роста миомы матки. Эстрогены стимулируют образование рецепторов прогестерона на клетках миомы, в то время как прогестерон запускает деление клеток. Другими словами, два женских гормона дополняют друг друга, но основным гормоном, стимулирующим рост узлов миомы матки, является прогестерон.

Узлы миомы матки растут с непредсказуемой скоростью: одни могут расти достаточно быстро — до нескольких сантиметров в месяц, другие очень медленно — 5-7 мм в год. Часть узлов может прекратить рост и несколько лет не увеличиваться в размере. Некоторые узлы способны самостоятельно нарушить свое кровоснабжение и вызвать некроз, в результате чего узел погибает, уменьшается в размере и больше не растет.

Нет никаких научных доказательств влияния внешних факторов на рост миомы матки. То есть бани, сауны, массажи, загар и физиопроцедуры не оказывают стимулирующего воздействия на рост миомы матки.

В целом поведение миомы матки непредсказуемо, известно лишь, что часть узлов начинает активно расти во время беременности, а после родов уменьшаются в размере, миома матки не растет после наступления менопаузы и подвергается обратному развитию и не встречается до начала менструаций (менархе).

Классификация и стадии развития миомы матки

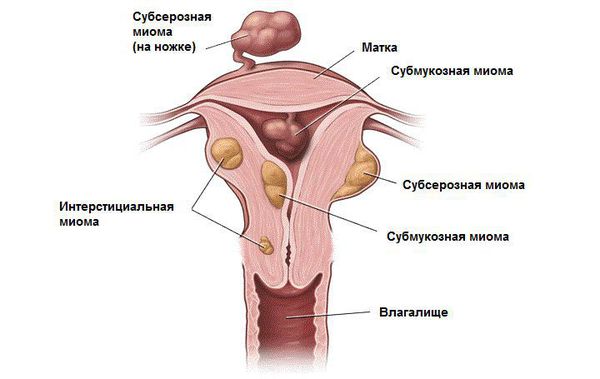

В зависимости от локализации миома матки бывает:

- Интрамуральная (межмышечная) — растущая в толще стенки матки

- Субсерозная (подбрюшинная) — располагается снаружи матки;

- Субмукозная (подслизистая) — растущая в полости матки

- Шеечная — из шейки матки

Существуют смешанные локализации, к примеру: интрамурально-субсерозная миома, то есть узел растет из стенки матки, но частично смещен наружу. Кроме этого у узлов описывают направление роста относительно полости матки. Так, миома матки может быть с центрипетальным ростом, то есть расти в сторону полости, или с центрифугальным, то есть наружу.

Узлы субмукозной (подслизистой) и субсерозной локализации также делят на типы в зависимости от их локализации по отношению к полости матки или наружному контуру. Если узел полностью расположен в полости матки — это 0 тип миомы, на 50% — 1-й тип, менее чем на 30% — 2 -й тип. Аналогично называют и субсерозные узлы. Нулевой тип субсерозного узла также называют “миомой на ножке”, при этом ножка может быть как тонкой, так и достаточно широкой.

До сих пор в нашей стране применяют классификацию миомы матки, основанную на соответствии размеров матки срокам беременности в неделях. К примеру, можно встретить такое заключение: “миома матки 11-12 недель”. Эта классификация крайне субъективна и совершенно не информативна. Матка с наличием нескольких мелких узлов или при наличии небольшого субмукозного узла может не увеличиваться в размере. Крупные узлы несимметрично увеличивают в размере матку, и разные доктора будут по-разному оценивать общий размер матки, что может привести к неправильной интерпретации динамики роста узлов. Эта классификация не описывает количество и локализацию узлов, что определяет тактику лечения заболевания.

Миома матки бывает единичной и множественной. От чего зависит, сколько узлов образуется, и с какой скоростью они будут расти — неизвестно. В целом динамика роста узлов непредсказуема. Кроме периода беременности, когда большая часть узлов начинает расти под воздействием прогестерона, нет ни одного научно доказанного фактора, влияющего на рост миомы матки. После наступления менопаузы миома матки подвергается обратному развитию — узлы должны начать уменьшаться в размерах, в них наступают дистрофические изменения.

Некоторые узлы могут самостоятельно погибнуть за счет нарушения своего кровоснабжения. Такого рода “суицид” узла следует рассматривать как благоприятный исход заболевания.

Осложнения миомы матки

Наиболее распространенным осложнением миомы матки является железодефицитная анемия, которая развивается на фоне постепенного увеличения объема менструальной кровопотери. Её проявления не всегда вовремя замечаются пациенткой. На фоне анемии нарастает слабость, снижается трудоспособность, когнитивные функции, ухудшается состояние кожи, ногтей, волос. Нередко именно с этими жалобами пациентка обращается к терапевтам, которые диагностируют анемию и отправляют ее на осмотр к гинекологу, где диагностируется миома матки.

Наличие миомы матки может осложнять реализацию репродуктивной функции. При локализации в полости матки или существенно деформируя ее, миома может препятствовать зачатию или вынашиванию беременности. При крупных узлах или множественной миоме увеличенная в размере матка может занимать большую часть брюшной полости, сдавливая мочеточники, что приводит к нарушению оттока мочи и повреждению почек.

Беременность с миомой матки в ряде случаев может сопровождаться отставанием в развитии плода, преждевременными родами, преждевременным разрывом плодных оболочек, низким весом плода, слабостью родовой деятельности.

Диагностика миомы матки

Диагностика миомы матки не представляет трудностей. Уже во время осмотра на кресле доктор может заподозрить наличие миомы матки, обнаружив увеличение матки и ее бугристость, но осмотр руками не информативен в плане количества, размера и локализации узлов. Золотым стандартом диагностики миомы матки является УЗИ. В подавляющем большинстве случаев этого метода бывает достаточно, чтобы описать заболевание. УЗИ обязательно следует выполнять двумя датчиками: влагалищным и абдоминальным (через живот), чтобы не пропустить субсерозные узлы, которые могут располагаться на небольшом удалении от матки. Помимо подробного описания размеров и локализации всех узлов необходимо выполнить графическое изображение расположения узлов миомы матки относительно стенок матки и ее полости, проще говоря, нарисовать, как эти узлы располагаются в матке. Это важно для выбора правильной тактики лечения заболевания, так как только словесное описание может быть истолковано по-разному.

Если размер матки настолько велик, что возможности УЗИ не позволяют полностью оценить ее — рекомендуется проведение МРТ малого таза. Этот метод подробно отображает всю картину заболевания и позволяет оценить размер и точную локализацию узлов.

В некоторых случаях для уточнения локализации узла прибегают к гистероскопии — эндоскопическому методу, при котором в полость матки вводят камеру и визуально оценивают полость матки.

Лечение миомы матки

Не во всех случаях миомы матки требуется проводить лечение. Бессимптомные миомы матки в лечении не нуждаются, но только при соблюдении следующих критериев:

- У пациентки нет признаков железодефицитной анемии

- Возраст пациентки старше 35 лет и нет планов на беременность

- Узлы или не растут, или скорость роста отдельных узлов (субсерозной или интрамурально-субсерозной локализации) не превышает 1 см в год

Во всех остальных случаях требуется лечение.

Так как сама по себе миома матки не опасна, еще раз повторю: она никогда не превращается в злокачественную опухоль.

Вот основные цели в лечении миомы матки:

- Прекратить кровопотерю во время менструации

- Прекратить давление матки на мочевой пузырь, прямую кишку, убрать увеличение живота

- Обеспечить возможность забеременеть и родить ребенка

- Прекратить прогрессивный рост узлов.

Таким образом, перед началом лечения миомы матки надо четко решить, какую задачу вы преследуете, так как от этого будет зависеть выбор метода лечения.

Для лечения миомы матки сегодня оптимально применять следующие методы:

- Миомэктомия (хирургическое удаление узлов миомы матки)

- Эмболизация маточных артерий (метод, при котором прекращается кровоснабжение миоматозных узлов, в результате чего они погибают)

- Медикаментозное лечение улипристала ацетатом — препарат блокирует рецепторы прогестерона, основного гормона, стимулирующего рост миомы матки.

Все остальные методы лечения или не имеют научных доказательств эффективности (пиявки, гомеопатия, фитотерапия, БАДы), или недостаточно эффективны, то есть эффект временный (ФУЗ аблация, агонисты ГнРГ ) или неэффективны совсем (спираль “Мирена”, контрацептивы).

При выборе метода лечения важно учитывать следующие данные:

- Возраст пациентки

- Репродуктивные планы: желание забеременеть в настоящий момент (ближайшее время), когда-нибудь или нет планов на беременность

- Поставленная цель (см. п.2)

Рекомендации по применению различных методов лечения миомы матки:

- Медикаментозное лечение препаратом улипристала ацетата. Не все узлы одинаково чувствительны к этому препарату, поэтому его эффективность в отношении миоматозных узлов колеблется от 0 до 60% [4]. Это зависит от количества прогестероновых рецепторов в узле, число которых снижается по мере роста узла. Чувствительнее всего к этому препарату небольшие (до 2-2,5 см), впервые выявленные у молодых женщин до 30 лет узлы, расположенные близко к полости матки. Основная задача такого лечения — профилактика дальнейшего роста, попытка уменьшения в размере, консервация ситуации до плановой беременности. При таких бессимптомных небольших узлах в молодом возрасте хирургическое удаление узлов нецелесообразно, так как последствия от травмирования матки могут превышать непосредственную пользу, а эмболизация маточных артерий будет избыточной. Препарат принимают курсами по 12 недель с перерывом в 2 месяца, всего возможно провести до 4х курсов.

- Хирургическое лечение подразумевает удаление из матки миоматозных узлов различными способами: лапароскопически (под контролем камеры через несколько небольших проколов в животе), гистероскопически (так удаляются узлы, расположенные в полости матки. Инструмент и миниатюрная камера вводятся в полость матки через шейку со стороны влагалища) и лапаротомически (через разрез в животе, сейчас применяется все реже и реже). В зависимости от мастерства хирурга из матки можно удалить любое количество узлов практически любого размера, но само удаление узлов не является задачей в лечении миомы матки, так как во многих случаях наличие узлов в матке ничему не мешает. Применение хирургического удаления узлов оптимально только при наличии у пациентки в настоящий момент репродуктивных планов при условии, что миома матки мешает их реализации. При этом в результате удаления узлов матка не должна получить серьезных повреждений (множества рубцов). Как правило, для хирургического лечения подходят субсерозные или субмукозные узлы 0 типа, интрамурально-субсерозные узлы неглубокого залегания в стенку матки. Существенным и значимым недостатком хирургического лечения является высокий риск рецидива заболевания — 7-14% в год [6], а также риск образования спаек вокруг маточных труб, что может привести к трубному фактору бесплодия или повысить риск внематочной беременности. Кроме этого, хирургическое лечение сопряжено с общими рисками полостной операции под общим наркозом.[6][12]

- Эмболизация маточных артерий — малоинвазивный метод лечения миомы матки, заключающийся в прекращении кровоснабжения всех миоматозных узлов в матке, что вызывает гибель этих узлов. Данный метод лечения выполняется только эндоваскулярными хирургами, роль гинекологов заключается в определении показаний, подготовке и последующему ведению пациентов. Суть метода в следующем: под местным обезболиванием производится пункция бедренной артерии, в сосуд вводят катетер, через который под рентгеновским контролем поочередно вводят микрошарики (эмболы), размером 700-900 микрон, состоящие из инертного полимера, которые блокируют патологический кровоток в матке, в результате чего кровоснабжение узлов миомы матки прекращается и все узлы погибают. Эффективность данного метода составляет 94-96%, все узлы необратимо уменьшаются в размере на 30-60%, проходят обильные менструации и давление на мочевой пузырь. Появление новых узлов после ЭМА случается крайне редко, менее 0,1%. Эта процедура выполняется под местной анестезией, занимает не более 15-20 минут и требует не более 3х дней госпитализации. ЭМА способна решить любую из описанных выше задач в лечении миомы матки. Оптимально применять ЭМА при множественных узлах, узлах глубокого залегания в тело матки, крупных субмукозных узлах. ЭМА не влияет на репродуктивную функцию женщины, поэтому может быть рекомендована пациенткам, планирующим беременность, особенно если беременность планируется отсроченно. В этом отношении ЭМА имеет преимущество перед миомэктомией, так как не сопряжена с рецидивом заболевания и при ЭМА нет риска повреждения маточных труб спаечным процессом.[13][17]

Полное удаление матки — гистерэктомия также относится к хирургическим методам лечения миомы матки. Удаление матки объективно показано только в случае гигантских миом, когда общий размер матки соответствует 20-25 неделям беременности, однако бывают исключения. Во всех остальных случаях миому матки можно вылечить без удаления органа, используя описанные выше три метода лечения.

Прогноз. Профилактика

Прогноз у миомы матки в большинстве случаев благоприятный. Только при запущенных случаях не удается сохранить орган или восстановить репродуктивную функцию. Миома матки чаще всего растет медленно. Как правило, сами пациенты годами не посещают гинеколога, что не позволяет вовремя диагностировать заболевание на начальном этапе и провести лечение. В то же время нередко и сами доктора длительно наблюдают за постепенным ростом узлов, не предпринимая никаких мер, а после предлагают только удаление органа.

Так как причина развития миомы матки неизвестна, никаких профилактических мероприятий не предложено. Некоторые исследования показали, что прием гормональных контрацептивов снижает вероятность появления миомы матки на 24%.[18] Воздержание от массажа, загара, спорта и посещения бань не снижает вероятность заболеть миомой матки.

Если проходить УЗИ органов малого таза 1 раз в год начиная с 21 года, можно вовремя выявить начальную стадию заболевания и провести превентивное лечение.

Источник

Чл.-корр. РАМН, профессор И.С. Сидорова

ММА имени И.М. Сеченова

Миома матки является истинной доброкачественной опухолью матки, которая в свою очередь относится к гормонально зависимым органам. Развивается миома матки из мышечной ткани и в своей структуре содержит миоциты, соединительнотканые компоненты, кровеносные сосуды, перициты, плазматические и тучные клетки.

В зависимости от соотношения паренхимы и стромы эта опухоль ранее имела различные названия: миома, фиброма, фибромиома. Однако принимая во внимание, что узлы миомы чаще развиваются именно из мышечной клетки, т.е. имеет моноклональное происхождение, большинство авторов считают более правильным термин лейомиома (миома).

Миома матки имеет свои характерные особенности:

Это самая распространенная опухоль матки у женщин позднего репродуктивного (35-45 лет) и пременопаузального (46-55 лет) возраста.

Способна к росту, регрессии и даже полному исчезновению в менопаузу. Однако у 10-15% больных в первые 10 лет постменопаузального периода миома матки может увеличиваться, сочетаясь с гиперпластическими процессами эндометрия, пролиферативными заболеваниями яичников.

Миома матки небольших размеров (до 10 недель беременности) может долго сохранять стабильное состояние, но при воздействии провоцирующих факторов (воспалительный процесс матки и придатков, выскабливание матки, длительное венозное полнокровие органов малого таза) увеличивается быстро и очень быстро (так называемый скачок роста).

Характерно многообразие клинических вариантов (малосимптомная, симптомная), зависящих от локализации (подбрюшинная, межмышечная, подслизистая и промежуточные варианты), размеров (небольшие, средние, большие), расположения (дно, тело, перешеек, шейка матки) и характера роста (истинный, ложный).

По морфологическим особенностям миома матки может быть простая (преобладание соединительнотканного компонента) и пролиферирующая (клеточная, отличающаяся опухолевой прогрессией).

В зависимости от клеткиродоначальницы миома матки может быть сосудистой, эпителиоидной, аденоматозной, интравенозной. Наблюдается большое морфологическое разнообразие миоматозных узлов, что объясняется ее мезенхимальным происхождением (из полового бугорка), а также из целомического эпителия Мюллерова протока. Из этих клеток дифференцируются миобласты, клетки стромы, перициты, фибробласты, тучные и плазматические клетки.

В большинстве клинических наблюдений в миометрии вокруг тонкостенного венозного сосуда сразу закладываются несколько зачатков роста, но дальнейший рост и развитие в микроскопический и макроскопический узел происходят с разной скоростью и не всегда в одно и то же время.

Миома матки имеет автономный рост (аутокринный и паракринный), обусловленный воздействием ростовых факторов и образованием гормонально чувствительных и ростовых рецепторов.

Как у всякой опухоли, процесс роста и развития миомы матки сопровождается образованием новых сосудов (неоангиогенез), но сосуды миомы отличаются от нормальных, т.к. имеют синусоидный характер с низкорезистентным кровотоком.

Для пролиферирующих быстро растущих миом характерна повышенная клеточность, крупное гиперхромное ядро, содержащее повышенное количество ДНК.

Хотя митотическая активность миом матки, как правило, низкая, клетки миомы экспрессируют онкобелки пролиферации (Ki67) и онкобелки, снижающие процесс апоптоза (bcl2, bax).

Развитие опухоли от зачатка роста и микроскопического узелка без признаков клеточной дифференцировки до макроскопического узла, определяемого при бимануальном исследовании или с помощью УЗИ, занимает в среднем 5 лет.

Начало возникновения узлов миомы матки приходится на 30 лет, когда у женщин накапливаются соматические, гинекологические заболевания и нейроэндокринные нарушения. Суммирование патологических факторов в этом возрасте вызывает соматическую мутацию клеток в органах репродуктивной системы, что, вероятно, играет ведущую роль на стадии формирования пролиферативного компонента при процессах регенерации поврежденных клеток миометрия.

Для последующего роста узлов опухоли требуется дальнейшее накопление неблагоприятных факторов, вызывающих опухолевую прогрессию:

отсутствие родов и лактации к 30 годам

аборты

длительная неадекватная контрацепция

хронические, подострые и острые воспаления матки и придатков

стрессы

ультрафиолетовое облучение

образование кист и кистом яичников.

На возраст 44-45 лет приходится самая высокая частота оперативных вмешательств (чаще всего это удаление матки), показанием к которым является быстрый рост миомы матки, ее большие размеры, сочетание миомы матки с патологией эндометрия (гиперплазия, атипическая гиперплазия) и яичников (доброкачественные и злокачественные опухоли).

Таким образом, рост опухоли усиливается в возрасте 35-45 лет, когда снижается функциональная активность яичников и их чувствительность к гонадотропной стимуляции, синхронно возрастает продукция гонадотропных гормонов, возникает хроническое функциональное напряжение систем регуляции (нейроэндокринной, гормональной, иммунной) и чаще всего нарушается гемостаз и гомеостаз.

Фоном для усиленного роста миоматозных узлов в пременопаузальном возрасте является не постепенный, достаточно медленный переход к окончанию гормональной функции яичников, а скачкообразный, слишком быстрый и ранний климакс или чрезмерно замедленный переход к менопаузе (поздняя менопауза 53-55 лет). Отрицательную роль играют длительно существующие нейроэндокринные нарушения, патологический климакс, действие факторов, стимулирующих гиперпластические и пролиферативные процессы в организме (ожирение, нарушение углеводного и липидного обмена, эндометриоз, аденомиоз).

Лечение миомы матки

Лечение миомы матки очень непростая проблема, т.к. несмотря на гормональную зависимость, эта опухоль весьма гетерогенна.

Хирургическое лечение

Первоначально следует выявить безусловные показания к хирургическому лечению:

подслизистая локализация миоматозного узла

большие размеры миоматозно измененной матки (общая величина соответствует матке 14 недельного срока беременности)

маточные кровотечения, сопровождающиеся хронической гипохромной анемией

быстрый рост опухоли

острое нарушение питания миомы (перекрут ножки субсерозного узла, некроз опухоли)

сочетание миомы матки с рецидивирующей или атипической гиперплазией эндометрия, опухолью яичника

сдавление мочеточника, мочевого пузыря, прямой кишки (интралигаментарная, ретроцервикальная миома, узел, располагающийся в предпузырной клетчатке)

наличие миоматозного узла в области трубного угла матки, который является причиной бесплодия

шеечная и шеечно–перешеечная локализация

нерегрессирующая и растущая миома матки в постменопаузальном возрасте.

Объем хирургического вмешательства во многом определяется возрастом пациентки.

До 40 лет при наличии показаний к хирургическому лечению, если позволяют технические возможности, производят консервативную миомэктомию. Особенно целесообразно удалять макроскопические миоматозные узлы средних размеров (в диаметре от 2 до 5 см), пока не произошло их интенсивное увеличение в размерах. Предпочтительной методикой является лапароскопическая. При решении вопроса о консервативной миомэктомии необходимо принимать во внимание морфотип опухоли. При пролиферирующей миоме можно удалить несколько узлов, но дальнейший рост продолжают множество других зачатков роста. Поэтому рецидивы при консервативной миомэктомии при миоме матки имеют место в 15-37% случаев.

После 40 лет и постменопаузальном возрасте при наличии хирургических показаний необходима операция удаления миоматозной матки, т.к. если миома не регрессировала в первые 2 года постменопаузы, дальнейшее ее существование сопровождается опасностью возникновения онкопатологии (аденокарцинома, саркома). Известный отечественный онколог Я.В. Бохман (1987 г.) считал, что нерегрессирующая миома матки в постменопаузальном периоде является маркером онкопатологии органов репродуктивной системы.

По нашим данным, факторами риска роста миомы матки являются: наличие кист и кистом яичников, гиперплазия текаклеток, пролиферативные процессы эндометрия, несвоевременное прекращение гормональной активности яичников (запоздалая менопауза) и чрезмерная ароматизация андростендиона в жировой клетчатке за счет выраженного ожирения, нарушения углеводного обмена или заболевания печени.

Консервативное лечение

Консервативное лечение, проводимое в репродуктивном возрасте, сразу после выявления миоматозных узлов небольших и средних размеров, позволяет в ряде случаев затормозить дальнейший рост опухоли, предупредить операции по удалению матки, сохранить возможность родить ребенка.

Показания к консервативному лечению:

молодой возраст пациентки (репродуктивный и пременопаузальный)

небольшие размеры миоматозно измененной матки (до 10–12 недель беременности)

межмышечное расположение миоматозных узлов

относительно медленный рост миомы

отсутствие деформации полости матки (т.е. центрипетального роста и подслизистой локализации).

Лечение заключается в нормализации системных нарушений, характерных для больных с миомой матки: хроническая анемия, воспалительные процессы матки и придатков, нарушение кровенаполнения органов малого таза с преобладанием венозного застоя и снижением артериального кровоснабжения, нарушение функционального состояния нервной системы и вегетативного равновесия. К методам коррекции системных нарушений относятся следующие:

соблюдение здорового образа жизни (нормализация сна, рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, контроль за массой тела);

нормализация половой жизни;

периодический прием витаминов и микроэлементов в зимне–весенний период (гендевит, пентовит, аевит, фолиевая кислота);

лечение анемии, волемических и метаболических нарушений;

нейротропные воздействия, если пациентка проявляет черты дисгармоничной личности.

Если наступила беременность, даже не запланированная, необходимо ее сохранение, т.к. послеродовая инволюция матки, грудное вскармливание ребенка не менее 4-6 месяцев способствуют изменению гистогенеза миомы, переходу ее из пролиферирующей в простую и в ряде случаев прекращению ее дальнейшего развития.

Для профилактики неизбежного удаления матки при росте опухоли большое значение имеет сохранение и поддержание репродуктивной функции до 40 лет.

Эффективность гормональной терапии весьма различается в зависимости от характера гормональных нарушений, наличия и плотности рецепторов в миоматозных узлах и миометрии. Последние преобладают в недлительно существующих миомах небольших размеров, состоящих преимущественно из гладкомышечного клеточного компонента. В фибромах, где превалирует стромальный компонент, а также в узлах больших размеров гормональные рецепторы, как правило, отсутствуют. Поэтому гормональная терапия у этих пациенток мало эффективна.

Тем не менее она используется при коррекции нарушенного менструального цикла. С этой целью применяют прогестерон и его производные (дидрогестерон, ципротерон ацетат), а также производные андрогенов, 19норстероиды (левоноргестрел, норэтистерон ацетат). Последние нежелательны в молодом возрасте, при ожирении, сахарном диабете, сердечнососудистых заболеваниях.

Наиболее перспективными препаратами в лечении больных с миомой матки являются антигонадотропины (гестринон, даназол), которые обладают антиэстрогенным и антипрогестероновым эффектом, вызывая временную аменорею, а также агонисты гонадотропинрилизинг гормона (трипторелин, гозерелин, бузерелин), вызывающие состояние обратимого гипогонадизма.

Агонисты гонадотропинрилизинг гормона

Синтетические аналоги гонадотропинрилизинг гормона (аГнРГ) широко применяются в гинекологической практике, являясь эффективными средствами медикаментозного лечения эндометриоза, миомы матки, меноррагии, гиперандрогении яичникового генеза, бесплодия. В основе их терапевтического действия лежит эффект десенситизации гипофиза с последующей блокадой секреции гонадотропинов и, соответственно, половых стероидов. Эта блокада является обратимой и после отмены аГнРГ чувствительность аденогипофиза к гипоталамической стимуляции полностью восстанавливается.

На фоне лечения аГнРГ отмечается уменьшение клеточности и гипоплазия клеток миомы, узлы отграничиваются от окружающих тканей, возрастает степень их гиалинизации и коллагенизации, утолщаются стенки сосудов. На ультраструктурном уровне отмечается повреждение клеток с разрывом клеточной мембраны, сморщивание цитоплазмы и интенсивная лимфоцитарная инфильтрация, т.е. некроз клеток в сочетании с повышенным апоптозом, а главное, угнетением пролиферативной активности в миоме.

Снижение циркулирующего в крови эстрадиола способствует повышению сосудистого сопротивления в маточных артериях и в артериях, питающих миоматозный узел, что приводит к редуцированию маточного кровотока и сопровождается уменьшением размеров узла.

Высказано предположение о прямом влиянии аГнРГ на опухоль (в ткани миомы выявлены рецепторы ГнРГ). Еще один механизм действия аГнРГ может быть связан с их влиянием на факторы локальной регуляции. Доказано, что на фоне их приема достоверно снижается концентрация ЭФР, влиящего на процесс редукции опухоли на уровне миомы или миометрия.

Различные типы аГнРГ отличаются друг от друга по биологической активности, времени полураспада, форме выпуска и срокам обратимости эффекта, что не имеет клинического значения.

В России зарегистрированы следующие препараты аГнРГ:

1. Депогозерелин 3,6 мг п/к; трипторелин 3,7-5 мг в/м и п/к; лейпрорелин 3,7-5 мг в/м Препарат представляет собой готовый набор с различными способами введения. Лечение начинают со 2-4 дня менструального цикла: 1 инъекция каждые 28 дней.

2. Эндоназальный спрей 0,2% раствор бузерелина ацетата 0,9 мг в сутки. Лечение начинают с 1-2 дня менструального цикла: 0,15 мг в каждый нососвой ход 3 раза в день через равные промежутки времени.

Подготовка к оперативному вмешательству с помощью аГнРГ при наличии миомы матки позволяет проводить щадящие органосохраняющие операции с использованием эндоскопической техники. Терапия аГнРГ способствует уменьшению размеров миоматозных узлов и связанных с ними симптомов и тем самым позволяет сократить время операции и уменьшить объем кровопотери. После лечения аГнРГ возможно наступление беременности.

К настоящему времени описано несколько стратегий длительной терапии аГнРГ, позволяющих избежать выраженных побочных явлений при сохранении высокой клинической эффективности:

Add–back режим – сочетание а–ГнРГ с небольшими дозами эстрадиола.

On–off режим – терапия а–ГнРГ прерывистыми курсами (трехмесячная терапия с трехмесячным перерывом до 2 лет).

Drow–back – применение высоких доз а–ГнРГ в течение 8 недель с переходом на пониженные дозы препарата в течение 18 недель.

Вариабельность ответа отдельных миоматозных узлов на лечение связана со степенью гиалинизации и дегенеративных изменений в опухоли, потерей чувствительности к антиэстрогенным воздействиям; первоначальным объемом матки. Вероятный ответ на лечение может быть предсказан в большинстве случаев через 4 недели после первой инъекции.

Препараты хорошо переносятся, не обладают антигенными свойствами, не кумулируют, не влияют на липидный спектр крови. Побочные эффекты: приливы, потливость, сухость во влагалище, головная боль, депрессия, нервозность, изменение либидо, себорея, периферические отеки, ухудшение проспективной памяти, снижение плотности костной ткани.

Прекращение терапии ведет к восстановлению нормального менструального цикла и эстрогенного статуса приблизительно через 59-94 дня после отмены препарата и быстрому повторному росту миомы матки до первоначальных размеров (в течение первых 3-4 менструальных циклов) со всеми клиническими симптомами (хотя некоторые авторы отмечают, что эти симптомы менее выражены).

Антигонадотропины

Даназол назначают по 100-200 мг 1 раз в день (через 30 мин после ужина) в течение 3,5-5 месяцев с использованием методик, позволяющих контролировать их влияние на организм и регрессию миоматозных узлов. Каких-либо побочных эффектов при использовании низкодозированных препаратов мы не наблюдали. У ряда больных не наступает аменорея, а имеет место гипоменструальный синдром. В процессе лечения наблюдается уменьшение размеров матки на 50-60%.

Далее необходимо продолжить общеукрепляющую терапию для нормализации нарушений системы регуляции. На фоне восстановления менструального цикла рекомендуется наступление беременности. Наш опыт свидетельствует о наилучшем эффекте в лечении миомы матки препаратом даназол в низкой дозировке. Морфологическое исследование удаленных после лечения узлов показывает низкую митотическую активность, снижение клеточности и повышение содержания компонентов экстрацеллюлярного матрикса, т.е., по сути, возможность перехода пролиферирующей миомы в простую. Последующая лапароскопическая консервативная миомэктомия дает наименьший процент рецидивов (из 49 наблюдаемых нами пациенток дальнейший рост через 2 года отмечен только у 2 женщин).

?